彭仕敦/前香港政府新聞處處長

民主黨解散將被視為對特區政治生態構成衝擊。縱觀各民主體制,執政者皆需反對力量制衡,而民主黨自1994年創立以來,一直擔任此角色。

回溯七八十年代,香港尚無政黨體系,立法局議員悉由港督委任。然而,當時學界青年已暗流湧動,尋求變革香港管治模式。時任政府對此震驚不已,竟設立專門監察這些聲音的秘密專責小組——「壓力團體常務委員會」(SCOPG)。此舉反倒成為香港政治發展的起點。

1994年,「匯點」與「民主聯合陣線」兩大政治團體合併,在大律師李柱銘領導下組建香港民主黨。

該黨迅速崛起,成為立法機構(當時半數民選、半數委任)中的最大政黨。然而,他們確立了鮮明的反對立場:為天安門事件與學生舉行燭光晚會,呼籲終結中國一黨專政,實質上成為反中陣營的代表。1997年,他們更抵制為實現主權平穩過渡而設的,時稱「直通車」的臨時立法會。

此時的香港已建立較為完善的選舉制度——半數議員由地區直選產生,半數來自功能界別——民主黨仍為最大黨。按《基本法》規劃,香港終極目標是實現全面普選產生立法機構,但未設明確時間表。

然而,這一目標的實現前提是立法機構日趨成熟,且市民充分理解香港與中央的關係。畢竟,香港乃中國不可分割的一部分。民主黨的衰落正源於對此的漠視。

新加入黨內的主要是銳氣十足的年輕律師和大學畢業生,他們熱衷於改變中國和香港——這顯然不切實際。由於缺乏政治成熟度和深刻認識,黨內紛爭不斷,派系裂痕日益明顯。

九十年代中期,黨內分歧日益公開,被稱為「少壯派」的激進分子逐漸掌控黨的領導權。隨著香港政治生態日趨複雜,更多政治團體應運而生。少壯派摒棄文化傳統,對祖國缺乏認同,執意追求香港獨立的不切實際目標。事實上,香港絕大多數市民支持維持一國兩制的現狀。

民主黨組織架構完善,擁有94個地區辦事處。在組織反對《基本法》第23條立法的大規模抗議活動時,他們直接聯絡數據庫中的四萬名支持者參與示威。抗議活動一度得手,政府將相關提案擱置至2024年方才通過。

然而,民主黨逐漸失去民意基礎。香港市民厭惡對抗,轉而支持親北京的政治人物,渴望社會和平穩定。2007年區議會選舉中,民主黨較2003年失去36席,23名現任議員落選。

不成熟的少壯派在議會中表現惡劣,拒絕按規定宣誓效忠。他們因此被取消資格——這在任何國家都是必然結果——卻仍哭訴不公,並持續獲得西方支持。他們的一系列表演式鬧劇和集體離場行為,更令公眾反感。

該黨內部問題持續惡化,至2020年12月,約50名成員已脫黨另立門戶。

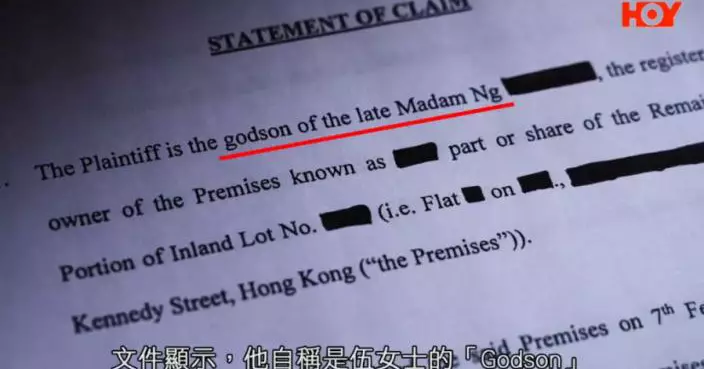

今年2月20日,民主黨宣布準備解散,立即引發國際媒體關注,紛紛將解散歸咎於北京壓力。實則不然,該黨已走完其歷史周期,其委員會將在即將召開的全體會議上決定去留。

民主黨長期陷於內耗困局,然其存在對香港政壇仍具特殊意義。作為反對派,動輒歸咎中央之舉實屬不智。坊間有傳維基百科(網絡百科平台)指該黨因未能符合國安標準而無緣年底選舉,將於2025年解散云云,此說純屬謬誤——香港選舉機制本具廣泛開放性,相關條目顯見黨內人士操刀痕跡。

當務之急在於推動政黨革新。與其沉湎於不切實際的宏圖大計與分離主張,不如務實推動社會建設:既要深耕社區民生,亦需與市民及行政當局攜手,方為建設更美好香港的正道。

彭仕敦

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **