中共中央港澳辦公室、國務院港澳辦轉載《大公報》評論文章指,長和擬出售巴拿馬港口一事繼續熱議,社會各界人士提醒營商不顧國家利益,終究會自毀基石。

港澳辦網站截圖

《大公報》刊出文章表示,社會各界人士紛紛指出,有關企業在美國脅迫下出賣港口運營權,其實是短視的行為,助長了霸權主義的氣焰,只會為世界帶來更多的矛盾和衝突。他們呼籲有關企業不要執迷不悟,挺起胸膛面對美方施壓,站在歷史正確的一方。眾所周知,港口運營不是普通資產,是關鍵基礎設施,這次長和交易涉及重大國家利益。特朗普上台後針對巴拿馬運河的一系列霸權主義行徑,更令人看清霸權本質,對美國來說只有「比不過就搶」的強盜邏輯。那些空談所謂「在商言商」的言論,不是天真就是糊塗或者裝糊塗。

立法會議員嚴剛指出,和黃港口其他海外41個碼頭也大多分佈在「一帶一路」的重要沿線國家和地區,因此,港口管理的得失確實關乎重大的國家利益。港資企業是國家改革開放的參與者,也是國家穩定發展的受益者,國家才是港資企業的堅定靠山。營商無視甚至犧牲國家發展利益,對企業的長遠發展而言,是一種短視的甚至是自毀基石的行為。

經濟學者、時事評論員關品方指出,港口是經濟的重要紐帶,在全球貿易和經濟發展中佔據舉足輕重的地位。長和的行動已對中國的全球港口佈局構成了一定的負面影響。當涉及國家民族的重大利益時,所謂「商人無國界」就顯得荒謬、天真、糊塗。為什麼不先和國家商量?有什麼苦衷?是否受到脅迫?他指出,地球和海洋足夠大,中美可各自發展,「各有各做」無所謂。問題是美國堅持單邊主義,霸淩欺詐、弱肉強食、零和遊戲、贏者獨取、拳頭話事、兇神惡煞,那就沒辦法,唯有丟掉幻想,準備鬥爭。

安徽省政協港澳台僑和外事委員會副主任、中國僑聯委員吳志斌以美國企業為例指出,美國資本從來不會在投資國防和政府合作方面「掉鏈子」。2024年開始,矽谷投向美國防務部門的資金激增,開始支援那些打造「戰場軟體、軍用無人機和自主潛艇的初創企業」。吳志斌說,資本無國界,但是商人有國家,這場交易並非是「純粹普通的商業行為」,它不僅關乎國家的利益安全,也涉及到美國全球霸權的逐步推行。換言之,賣掉港口並不是拿到豐厚可觀的資本,本質上也是為美國的霸權助紂為虐。賺錢逐利無罪,但是不能因此而損害國家利益,也不能在大是大非面前亂了陣腳。以一家之私利而犧牲國家之大利,終究會自毀基石,不得人心。

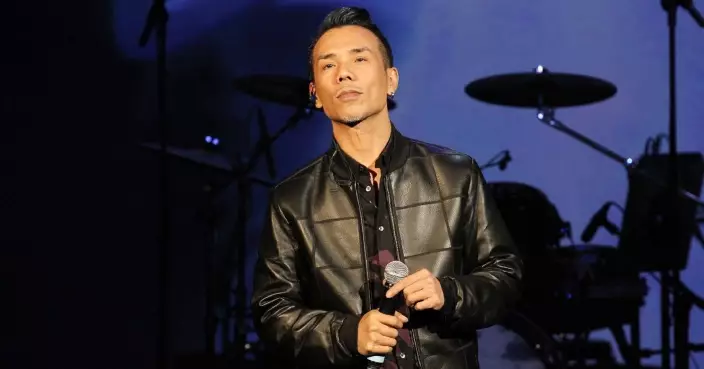

巴拿馬運河。

近日有聲音吹捧交易,認為所謂「大刁」可避開美國打壓,避免事態惡化、矛盾上升云云,事實上,明眼人已看清,一時向美國霸淩「跪低」,只會讓霸權主義變本加厲。美國政客「既要錢、更要命」,只有強大的祖國,才能保障企業得到公平的貿易環境與發展空間。

「覆巢之下,焉有完卵?」西貢區議員、香港新界中小企總會會長方國珊認為,在中美關稅戰的情況下,不考慮國家利益一味促成「大刁」,是極其不負責任的行為,在百年未有之大變局中放棄責任,惟想獨善其身,難免不會在日後的狂風暴雨中,陷入無根浮萍之境地。

立法會議員、民建聯副主席陳學鋒指出,在當前的國際環境下,任何跨國商業決定都難以離開國家民族的福祉。本次交易的本質牽涉到我國在海運貿易未來會否被卡脖子。全球的商品貿易中,約八至九成倚靠海運物流,巴拿馬運河的重要性更加不言而喻。陳學鋒強調,香港的成功有賴於國家的支持,特朗普對華的打壓也是劍指香港特區,中國人需要挺起胸膛面對挑釁。

香港菁英會副主席、網路紅人工作者協會創會主席高松傑注意到,美國向來動輒以國家安全為理由干涉商業運作,美國貿易代表辦公室近日討論對中國製造船隻進入美國港口,徵收最高達150萬美元的港口「附加服務費」,正體現了美國的強盜邏輯。

事件繼續在網上引起廣泛關注,不少網民對所謂「在商言商」的說法嗤之以鼻:「為什麼美國不讓荷蘭賣最先進的光刻機給中國,不是市場經濟嗎?」「TikTok被勒令出售,這就是所謂的『自由』規則?」更有網民激動地呼籲長和中止交易:「一旦交割,恐怕一世英明要毀於一旦。」