2020年明愛醫院及羅湖口岸等炸彈案,8名男女涉案被控反恐條例下的「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪,全部被告否認控罪於高院受審,星期一(3月31日)續由爆炸品專家作供。控方展示第八被告周皓文的Telegram對話提到「雙氧水」,專家指,周家中檢獲的氧化鋁粉和次氯酸鈣與其他化學品混合後,可製成「鋁熱劑」或「氯氣彈」,而3D打印機亦可製造炸彈外殼和部件等。辯方盤問指,涉案試爆片段不曾測試「水喉通炸彈」,專家同意,因在家居環境測試會造成很大破壞,即使在工廠測試,炸彈碎片亦能打穿金屬牆。

被告周皓文。

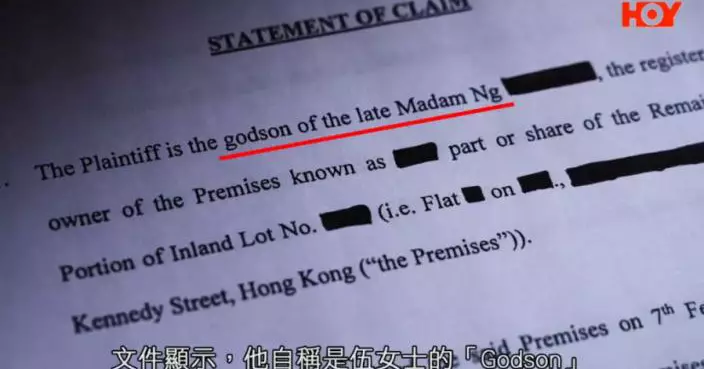

爆炸品專家、署理高級警司兼高級炸彈處理主任李展超續作供。控方展示指稱屬於被告周皓文的Telegram對話,顯示周在2020年3月5日透過帳戶「Bla kdat」向「卡Lu」指,「死火,唔記得幫沙泡畀支雙氧水比你」,又提到雙氧水須定期放氣,因為會排出氧,「我唔mind你test下個樽放幾耐先爆」。

被告周皓文家中檢獲材料 可製造氯氣彈

李指,雙氧水可用作製造「三過氧化三丙酮」(TATP),作為提供氧的原材料。警方在周家中檢取了氧化鋁粉、糖、次氯酸鈣和3D打印機。李供稱,氧化鋁粉可與鎂粉等金屬粉末製成「鋁熱劑」,而次氯酸鈣與酸或煞車油等混合可製成「氯氣彈」,3D打印機則可製造炸彈外殼和部件等。李指,次氯酸鈣最多可儲存250公斤,若儲存超出此限制,對人體有害。

代表首被告何卓為的大律師姚本成盤問李展超,指李曾檢視涉案被告手機內擷取的片段,部分片段中有人測試金屬粉末、自製雷管、炮仗、TATP、失效的懷疑炸藥和不明物質,在相關階段並未測試「閃粉(flash powder)」?李指,不肯定片段的背景及發生時序,他僅獨立地「考核」每一段影片的化學反應,並可從影片中評估其測試情況及背景,並不會因為某一條片段中發生爆炸,而假定其他相關,亦只會從片中測試場地大小、配件情況和燃燒的痕跡等去判斷時序先後。

專家:「水喉通炸彈」會造成大量碎片 像手榴彈般

辯方指,所有涉案片段均沒測試「鋁熱劑」,李不同意,指部分片段中的爆炸品反應未能確定是否在測試鋁熱劑;但同意所有片段均沒測試「水喉通炸彈(pipe bomb)」,惟指測試目的是炸藥有效性而非威力,若在家居環境內測試,「水喉通炸彈」會造成大量碎片,甚至「像手榴彈般打穿車」, 即使是在片中類似工廠的環境測試,碎片亦可能打穿金屬牆。

李認為,涉案影片中對化學品有相當認識及了解,以技術及細節去優化,如將一半硝酸鉀同鋁粉及硫磺混合放在瓶內,然後才放另一半硝酸鉀,因硝酸鉀會受潮,鋁粉會氧化,「愈遲整愈好,確保有效嘅保鮮」。

辯方提出涉案疑墓碑形的3D設計圖並非密封空間,李不同意,指炸彈一定會有接合處與外間接觸,如水喉通炸彈的引線,而根據設計圖,接收器設置在墓碑上方,用作接收訊號後點燃引線,「好巧妙將4g嘅系統收埋喺上方」、「24個盒擺咗入去之後,墓碑整出嚟之後係2層,裝炸藥整好咗先放入去,所以個密封空間係足夠有餘」;而Telegram對話亦提到石紋牆紙,最終將會用作包裹整個墓碑型炸彈,從外看不到內部情況,「佢要做一個殺人裝置,點會咁易被你睇到端倪」。

辯方指港鐵羅湖站爆炸案中,兩個涉案爆炸裝置「一個着、一個無着」。李指,從閉路電視片段只能看到月台出現大量煙霧,並沒鏡頭拍攝到炸彈冒煙的畫面,但從證物相片可見現場殘留的地面燒焦痕跡朝向一個方向,故推斷當時有人從涉案環保袋中拿出及平放到地上, 可能是「清潔女工打平咗」,由於曾被人干預,故不能作概括的說法。

李又提到,案中使用炸藥均為低性能炸藥,涉案試爆片段中「火箭糖(Rocket candy)」產生大量煙霧,但「火箭糖」亦是常規軍火中的火箭推進劑,故不能依據炸藥種類去判斷目的,而是取決於最終的應用,如煙霧彈在月台或車廂爆炸,兩者效果截然不同。

專家指判斷試爆片段沒有「先入為主」

辯方指TATP可製造雷管,而宏創方503室內並沒發現雷管。李指,軍用或工業用的雷芯會是管狀、筆芯的樣子,但TATP只需要有容器裝着,毋須用管裝載,即使是放在膠袋中,其高敏感度及爆炸的高威力都可達到雷管的效果。李又指,在涉案段中,TATP多次被人測試,其中一段測試者更提到「TATP加KNO3(硝酸鉀)」。辯方關注TATP的價格,李稱「唔會有價值」,因巿面上無法購買,而TATP亦因工序多而要好小心」 。

代表次被告李嘉濱的大律師朱寶田盤問指,警方要求李檢視涉案片段時,有否要求判斷是否試爆片段。李稱,一般人觀看涉案片段時可能觀察到有人點火、有煙和火焰,但片段與一般人認知中的爆炸品有距離,而他收到片段時,警方只認為片段不尋常,故尋求專家協助,他並沒先入為主的情況。

辯方問及2024年11月13日李是否曾作補充書面報告,李同意,指去年7月首次收到涉案片段後,所有影片都曾閱覽一次,之後撰寫書面報告,至11月隔了一段時間再重溫相關影片,發覺第一次觀察是「構成測試爆炸品」,且片段時間太短,只有3秒,故未能肯定對片段的睇法,因而作出修改。法官陳仲衡問李是否維持庭上證供?李同意。

專家:從片段火光及煙霧頻色、燃燒速度及擴散威力等作中立判斷

辯方又質疑,因片段有色差,故李的觀察並不準確,李不同意,指觀察了火光及煙霧顏色、燃燒的速度、擴散威力等,均與現實中爆炸品一致;只有三種情況不能在片段中掌握,包括聲浪、爆炸時產生的熱力、及爆炸產生的「超氣壓」或衝擊波,均無法透過片段掌握,故他僅以火焰顏色和速度等因素作考慮,「我係以一個最中立嘅態度去作評估」。

李又,片段中曾形容過測試者的動作,並非他個人猜測,而是人的自然反應,如見到煙、熱力,燃燒威力,片中人會刻意保持安全姿勢及距離,「驚俾火燒咁」。

代表第四被告張家俊的大律師張志輝盤問李指,若單獨看「引線」,會否有其他解釋?如只是延伸電線?李認為,有兩種可能性,一是他所講的「安全引線」,另一種是「黑引線」,即黑火藥的引線;他指,涉案Telegram對話提及要去隱蔽的地方試引線,「安全啲好」,若只是延伸電線,反問為何要去隱蔽位置。

被告張琸淇 。

被告楊怡斯。

8名被告依次為37歲無業的何卓為、26歲裝修工李嘉濱、28歲金融從業員吳子樂、30歲程式工程師張家俊、29歲文員楊怡斯、25歲入境處登記主任張琸淇、23歲浸大學生何培欣及25歲測量員周皓文。其中被告楊怡斯、張琸淇、周皓文獲准保釋。

首7名被告被控「反恐條例」下「串謀犯對訂明標的的爆炸的禁制罪」,指他們於2019年11月2日至2020年3月8日期間,另7人亦被控交替控罪、「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪;次被告李嘉濱另被控「意圖妨礙司法公正的行為」罪;第8被告周皓文則被控一項「企圖製造炸藥」罪。

高等法院。