據美媒報道,3月25 日美國飛彈防禦局與海軍在夏威夷進行了一次高超音波防禦模擬攔截測試,宣稱其「標準-6 Block IAU」飛彈成功擊中目標,美軍隨即宣稱「標準-6距離擁有抵禦東風-26反艦彈道導彈的能力又近了一步。惟這場所謂的「成功」攔截,實質上只存在於電腦模擬中,而並非實戰測試。

據報道,這次攔截試驗,美國海軍「平尼克號」飛彈驅逐艦向來襲的高超音波速靶彈(實彈),發射了一枚「標準-6」Block IAU模擬攔截彈,順利命中目標。

東風-26於2015年閱兵中首次亮相。

但事實上,「標準-6 Block IAU」目前仍處於開發階段,並未投入實際使用,意味著美國所謂「成功」攔截東風-26的聲明,實際上難以證明該飛彈在實戰環境中的真實能力。據美軍官方描述,這款飛彈對導引段電子單元進行了技術更新,以改善目標追蹤和攔截能力,但核心性能尚未完全驗證。

東風-26於2015年「9.3」閱兵中首次亮相,已成為中國軍隊對抗美軍航空母艦戰鬥群的重要武器之一。公開資料顯示,該飛彈射程超過4000公里,並具備全程精確導引能力;飛彈在中段飛行時採取北斗導航技術,而在末段突防時,則以螺旋機動、變軌機動等方式突破防禦系統。彈頭設計上也引進了箔條、誘餌等突防輔助設備,大幅提升了突防能力。

不論是突防形式、打擊精準度或終端毀傷能力,都在技術上有了長足進步。

尤其是在對高機動性的最佳化設計方面,使得美軍現有的防禦體系難以有效應對,進一步加劇了美軍的技術壓力,迫使其持續開發新一代攔截飛彈。

事實上,美國飛彈防禦局與美海軍隔年、分別為2021年5月和2023年3月,使用「標準」-6 Dual飛彈在測試中,攔截彈型號從「標準」-6Dual1升級成了「標準」-6Dual2,但成功攔截的一枚被稱為是「中程彈道飛彈」的靶彈,這枚靶彈很大程度就是東風-26。

10年過去,東風-26在打擊精度、突防形式、飛行速度、終端毀傷等技戰術指標上會有所提高。

而最近這次攔截測試中,靶彈保持不變,卻增加了高超音波速靶彈-1戰鬥部,攔截彈型號則從「標準」-6Dual升級至「標準」-6 Block IAU。

「標準」-6Dual1/2的出現,是因為「標準」-6基本型、Block I型和IA型都沒有彈道飛彈防禦能力。美海軍計劃分兩個階段對其進行升級,Dual1主要是換裝了更高性能的處理器,以運行更為複雜的目標識別和軟體跟踪,用於攔截處在彈道末段的彈道導彈。

Dual2則進一步提高飛彈的攔截速度,使得更快抵近並損毀來襲目標。最後是Block IAU,據美海軍的說法稱,旨在對「標準」-6導引段電子單元進行更新,用以解決過時問題。

但值得注意的是,在2021年5月舉行的測試中,兩枚「標準」-6Dual未能成功攔截住靶彈,可見該彈性能有待提升。後經過一年多的提升,「標準」-6Dual2總算在2023年3月舉辦的攔截測試中,成功將來襲靶彈摧毀。

由於「標準」-6Block IAU目前還在開發中,故美國海軍只能依靠電腦模擬來進行測試。換言之,美軍用一枚只存在於PPT之中的武器進了一次虛擬「成功」攔截。軍事領域創作者「南海的波濤」認為完全是一場鬧劇。

惟客觀而言,美飛彈防禦局與美海軍聯手發起的這場測試,仍值得重視,畢竟是衝著東風-26而來,但相較於電腦模擬攔截,後續按照計劃組織展開的實彈攔截試驗,才是重點;另在「標準」-6系列飛彈迭代升級之際,距今亮相已有10年的東風-26,同樣也會發生許多變化,美方須把目光放長遠,否則最終問世「標準」-6 Block IAU,仍會面臨攔截失敗的風險。

10年前,外界普遍認為東風-26為達到精確打擊,應具備全程導引能力,即以慣性/星光組合導航、雷達末導引等組成,可確保對美軍的大型海上目標實現「一擊必中」。

現在10年時間過去,東風-26會發生很多變化,在打擊精度、突防形式、飛行速度、終端毀傷等技戰術指標上會有所提高。特別是突防形式的改變,勢必會讓美飛彈防禦局與美海軍壓力倍增,否則美方也不會在「標準」-6 Block IAU以後,還落力開發「標準」-6 Block IB,由此可見,東風-26所產生的「陰霾」還在加劇。

另一方面,「南海的波濤」指,目前解放軍已打造了一個遠程對海打擊體系,除東風-21D混合東風-26以外,還有鷹擊-21、空射彈道飛彈等高性能反艦裝備,可對美國航母形成較大威懾力。反觀美軍,只好用這種「模擬攔截」的虛假勝利,來緩解焦慮情緒。

止戈堂

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

美軍近期密集升級聯合軍演模式,加速整合海陸空及太空、網絡等新興作戰域協同能力,聚焦未來對華軍事準備。此舉雖宣稱強化「跨域整合」,卻折射其印太戰略構想與實戰能力間的現實落差。

據美國《戰區》網站(the War Zone)8日報道,美國海軍作戰部長辦公室參謀部主任邁克爾·博伊爾中將本週在馬里蘭州「海-空-天」研討會上披露,五角大樓正全面改革聯合部隊訓練體系,旨在應對「未來對華軍事衝突」。其核心在於改變各軍種「獨立訓練相同場景」的傳統模式,轉向「跨大規模戰場的深度協同作戰演練」。

訓練體系深度重構?

邁克爾·博伊爾透露,美國國防部正在著手調整美軍聯合部隊在「未來對華戰爭」中的訓練模式,要摒棄以往各軍種「各自為戰、分頭訓練同一類場景」的傳統做法,轉而要開展「跨大規模戰場空間的一體化協同作戰演習」,旨在通過實踐「更清晰地」掌握實施此類複雜聯合作戰所需的各種能力要求。博伊爾表示,在這一「重大轉變」之前,軍種間關鍵能力需求的生成機制低效並存在缺陷。

報道認為,博伊爾所透露的這些訓練內容變化,凸顯了美國軍方正試圖努力應對「在太平洋戰區大規模對抗中國」的前景,而想要在這種預想場景中取得優勢,美軍僅僅實現「各軍種間近乎無縫的全面整合」仍然是不夠的,還必須要與其「盟友和夥伴國家」實現密切協同作戰才行。當被問及太平洋戰區面臨的「特定挑戰」時,博伊爾表示,他曾反復思考,聯合部隊的需求如何界定,而現狀是各軍種仍然各自提出需求,這種「碎片化的模式」是必須要改變的,因此只有實兵的跨軍種聯合訓練才能探索和驗證聯合部隊的需求。博伊爾稱,據他調查,美軍現有體系下的所謂聯合演習大多是概念性的兵棋推演、能力驗證性的軍事實驗,或是驗證計劃的常規演習,即便是在投入實兵的野戰訓練演習中,也只是驗證戰術配合,並未驗證過應該在戰鬥中優先投入哪些戰力。

由於傳統演習訓練模式在未來「印太地區」預想衝突中的局限性,五角大樓方面也試圖在過去幾年中改變演習訓練方式。起初美國海軍、美國空軍合作進行重點面向太平洋區域的大規模演習,後續美國陸軍、海軍陸戰隊、海岸警衛隊和太空部隊加入進來,在太平洋進行一系列演習。

博伊爾稱,這些訓練將由實戰指揮團隊和相關專家自主策劃執行,探索如何配備能力和作戰,而不是此前的由高層決定為部隊配備何種能力,這不僅是單一軍種的重構變化,也是整個聯合部隊轉型的方向。關於演習的戰術專家團隊構成方面,博伊爾表示,將會有來自加州彭德爾頓軍營的海軍陸戰隊遠徵部隊、美國空軍武器學校和美國海軍戰鬥機武器學校(即大名鼎鼎的「Top Gun」),此外還將有太空部隊和網絡司令部作為新型作戰力量配合這些軍種的演練,這些單位將聚集在一處進行實戰戰術訓練,以解決如何有效偵察、解讀情報等問題。這種新的演練方式除了涉及整個聯合部隊之外,還將具備「明顯的前瞻性」,以研究如何整合「在2040和2050年所需要的各種能力」為目的。博伊爾表示,此前五角大樓內部針對太平洋方向的演習開展方式及其體制「並不好」,而現在的演習方式則將對此進行優化。

盟軍協同面臨考驗

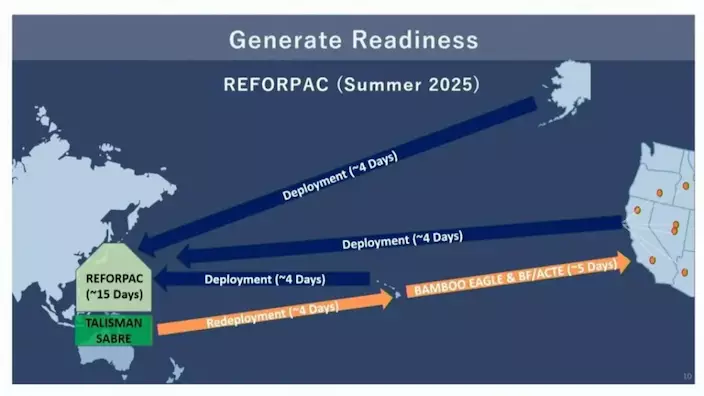

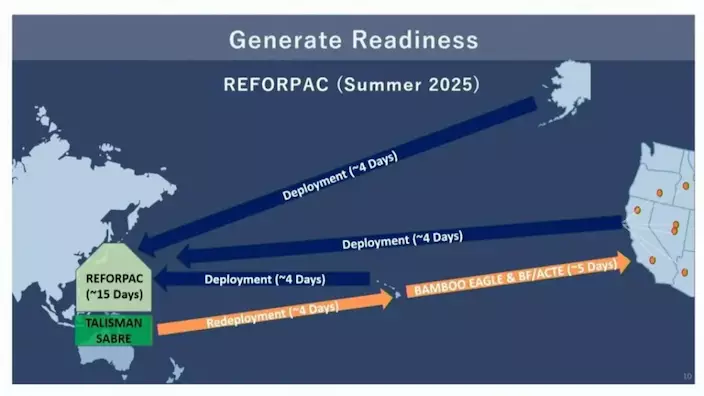

「戰區」網站在報道中表示,儘管博伊爾沒有透露任何具體的行動和演習名稱,但規模更大、聯合程度更高的演習重要程度確實在與日俱增,特別是美軍在演練應對所謂「印太地區」的「突發事件」時。在很大程度上,美國空軍主導的演習走在了前面,比如預定在今年舉行的「部隊重返太平洋」(REFORPAC)演習,這一將於今年夏天在所謂「印太地區」舉行的演習為期兩周,被視為訓練活動的核心,目的則自然是為針對中國的戰爭行動做準備。

美國空軍參謀長阿爾文提供的一張「部隊重返太平洋」演習的說明圖片。

美國空軍參謀長戴維·W·阿爾文上將在概述這一演習時表示,目前面臨和需要解決的問題是在多大程度上做好了戰時的任務準備,比如在複雜環境中部署和維持行動、在受到攻擊時維持後勤保障、在戰場環境中存在和機動、確保彈藥、燃料等正確運送至所需之處。據稱最近在加州海岸舉行的一次以空中力量作為中心的「竹鷹」大規模演習中,顯示出了這些問題的存在。此外,一些「盟國和夥伴國」也將參與今年夏天的REFORPAC演習行動中。

一架參加「竹鷹25-1」演習的F-35A戰機美國空軍。

對於部分國家而言,它們對「印太地區」的興趣也並不在美國之下,比如去年德、法、西班牙等國空軍舉行了「太平洋天空-24」演習,並在這期間的多場演習中與包括印度、澳大利亞、日本等國的航空兵力量進行了聯合演習和訓練活動,這些以所謂「印太地區」為重點的演習都試圖努力應對該地區未來可能的衝突中的「固有挑戰」。

戰略構想落地存疑

儘管美軍高層頻繁強調「顛覆性協同」的必要性,實際推進仍面臨各軍種作戰條令與數據標準尚未完全統一、盟友間指揮權限劃分存在制度性障礙、新型作戰域(太空、網絡)尚未形成成熟協同模式等多重挑戰。博伊爾的發言折射出美軍深層憂慮——在預設的「印太衝突劇本」中,要求多國部隊在「從海底到近地軌道的立體戰場」實現無縫協同,這種理想化構想究竟能在多大程度上轉化為實戰能力,仍需持續觀察。