「美國嚴重缺乏數字人才。我們的政府不僅缺乏科技精英,也沒有做好人才引進工作。」美國人工智能國家安全委員會成員米格農·克萊本表示。

自從美國商務部2018年發起「中國行動計劃」(China Initiative),不少在美華人留學生、學者和科學家遭到逼害與污蔑。美國執法部門在辦案指標驅動下,大搞有罪推定,到處去捉「中國間諜」。

這項計劃實施後,許多在美華裔學者開始「重新思考未來」。不少美國國內人士擔憂,這會削弱美國的科技領導地位。

「美國正在搬起石頭砸自己的腳,」一位美國學者稱。

據《南華早報》報道,2020年2月27日,52歲的華裔納米技術教授、國際知名焊接技術專家胡安明家裡來了一伙不速之客。8名穿著便衣但全副武裝的聯邦調查局(FBI)探員將他逮捕。他在美國田納西大學的任教生涯很快宣告結束。求得探員允許後,胡安明服用了糖尿病藥物,然後被拷走。

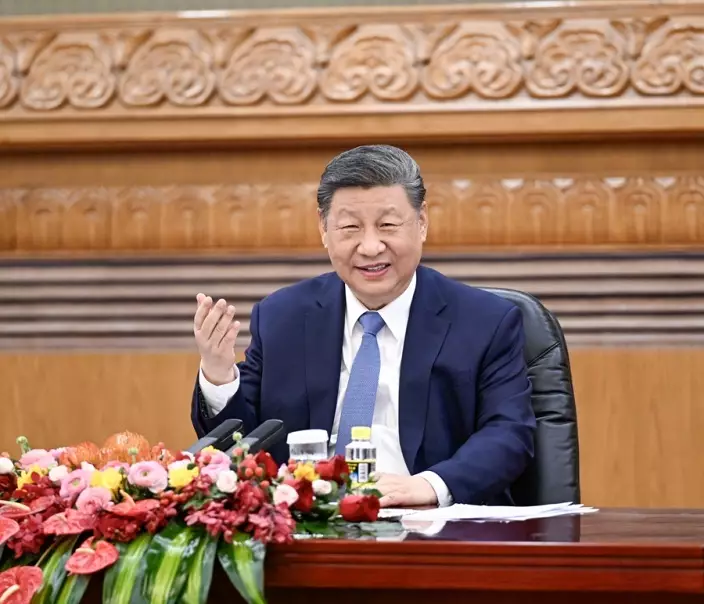

華裔納米技術教授胡安明。南華早報圖片

16個月後,胡安明的案件於6月初在美國田納西州諾克斯維爾開庭審理。對於胡的六6項指控,包括3項電信詐騙,3項編造虛假口供——12人陪審團全部判定無罪。美國政府查了3年的「間諜案」以法官宣佈無效審判而告終。

值得一提的是,FBI探員庫吉姆·薩迪庫(Kujtim Sadiku)在法庭承認,憑藉使用谷歌翻譯的一段中文新聞稿,FBI探員們錯誤地指控胡安明是「中國間諜」。

胡安明在法院外。

但打贏官司,並不是胡安明和家人的勝利。

胡安明出生於中國,後來入籍加拿大。被捕後不久,他工作了7年的大學對他做了停職處理。數年的通話、郵件記錄被一一篩查,毫無隱私可言。訴訟費用更是高達數十萬美元。這樁被批評人士稱為證據站不住腳的種族偏見案件,永遠改變了胡安明和周圍人的生活。

「安明賣掉了諾克斯維爾的一切,他現在住在空房子裏。」胡安明的妻子、加拿大華人艾薇·楊(Ivy Yang)表示,「我覺得來美國就是個錯誤,我希望他回加拿大。你永遠不知道自己什麼時候會踩雷。」

胡安明的妻子說丈夫來美國是一個錯誤。

對於在美華裔科學家、學者們,從2018年開始,自我保護成了一件困難的事情。2018年11月,美國司法部啓動了「中國行動計劃」(China Initiative)。

美國歷史上,以一個國家的名字命名調查行動十分罕見。這項計劃美其名說為了找出特朗普所說的「竊取美國貿易和科技秘密」的「間諜」,實則大搞有罪推定。大多數調查對象在檢方沒有充足證據的情況下,被提起嚴重的刑事指控。且無論起訴結果,被逼害人員有的丟失工作,有的欠下高昂的律師費用,有的名譽受損。

《南華早報》稱,這項行動計劃給美國執法部門帶來巨大的壓力,為了「抓住下一個間諜」以完成辦案指標,他們通常「撒一張過大的網」。美國司法部已經在83起案件中對中國科學家和學者起訴並定罪。FBI探員克里斯托弗·雷(Christopher Wray)表示,去年夏天,FBI每隔10小時就要立一個與中國相關的反間諜案。

中美之間的競爭通常被形容為科技、經濟和軍事等全方位的競賽,但最基礎的就是每個國家吸引和留住人才、培養未來高階的勞動能力。許多分析人士擔憂,將華裔的美國科學家集體調查一遍,並限制中國學生赴美求學,將讓美國喪失科技領導地位。

「把和中國的競爭作為美國走向封閉保守的藉口,只會讓我們搬起石頭砸自己的腳,」密歇根大學中國研究中心主任瑪麗·加拉格爾(Mary Gallagher)說,「如果美國對國際學生關門,他們只會去別的國家,最終受損的還是美國,而不是中國。」

非美國本土出生的科學家和工程師,是美國人才的重要組成部分。美國國家科學基金會 (NSF) 的數據顯示,2015年在科技領域工作的人中,45%的博士學位擁有者在外國出生,這是有統計的最新數據。

NSF研究顯示,當時在美國科技領域工作的675萬人中,約有45.2萬人擁有博士學位。大約22.4%——即超過10萬人出生在中國大陸。

2015年美國科技領域博士學位擁有者約22.4%出生在中國大陸。南華早報截圖

《南華早報》分析稱,前幾年,許多有中國國籍科技領域學生,預計將成為美國科研的潛在「後備軍」。根據一項美國喬治城大學的研究,2018至2019學年,超過14.3萬的中國留學生在美國各所大學學習科學、技術、工程和數學(STEM)學科,其中約3.6萬名中國博士生從事前沿技術研究。但隨著一系列迫害中國學生、學者的事件發生,他們當中的許多人開始重新思考未來。

普林斯頓大學研究中國政治的助理教授羅里·特魯克斯(Rory Truex)說,「現在美籍華人科學界瀰漫著一種非常明顯的恐懼感。」

另外,美國還出台了一些政策,使具有科學、技術、工程和數學(STEM)背景的中國人更難在美國生活和工作。皮尤3月的一項研究顯示,超過55%的美國人支持限制在美中國學生的數量。美國反華議員湯姆·科頓(Tom Cotton)去年還叫囂應禁止中國留學生赴美學習理工科,只能學習文科,例如「學莎士比亞和《聯邦黨人文集》」。

美國人工智能國家安全委員會成員米格農·克萊本(Mignon Clyburn)表示,美國面臨的挑戰之一,是「嚴重缺乏數字人才」。

「我們的政府不僅缺乏科技精英,也沒有做好人才引進工作,」克萊本表示。他曾在奧巴馬時期負責美國聯邦通訊委員會。

科技巨頭首當其衝。今年5月,谷歌、亞馬遜、蘋果、微軟、推特和技術貿易協會在一起聯邦案件中提交簡報,支持H-1B簽證持有人的配偶工作的權利。他們認為美國需要建立移民制度,將技術熟練的外國工人引進美國,以促進創新。

今年4月,台積電創始人張忠謀警告稱,美國缺乏熟練工人和工程師,有可能讓亞利桑那州價值120億美元的工廠泡湯。

而另一方面,中國正在積極吸納人才。根據畢馬威的報告,截至4月,上海超過10000家企業獲得政府批准,錄用有科技創新能力的外籍員工,對於外籍員工年齡、申請資格等的限制也越來越松。

《南華早報》特別提到,中國將人才的競爭視為科技競爭的核心。中國政府反復強調「人才是第一資源,創新是第一動力」。

華盛頓布魯金斯學會高級研究員瑞安·哈斯(Ryan Hass)稱,國際局勢緊張時,通常伴隨著激烈的競爭。「當大國競爭加劇時,種族主義往往隨之而來,」他說,「我們需要嘗試打破這個循環。」

「問題是,我們希望下一代(科技人才)出現在美國、還是在中國?」哈斯問。

科學網7月2日報道稱,自去年開始,已有多位國外頂尖學者選擇到中國任教,引發關注。

7月1日,南京大學現代生物研究院重磅官宣,國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)終身正教授帥克已全職加盟該院。就在一周前,清華大學也宣佈,曾任英國劍橋大學教授的菲爾茲獎獲得者考切爾·比爾卡爾(Caucher Birkar)正式入職清華。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **