「兔死狗烹」這個成語最早是出自於戰國末年韓非所寫的《韓非子》,當中的《內儲說下六微》有提及:「⋯⋯太宰豁遺大夫種書曰:『狡兔盡則良犬烹,敵國滅則謀臣亡。大夫何不釋吳而患越乎?』大夫種受書讀之,太息而嘆曰:『殺之,越與吳同命。』」

范蠡是春秋時期越王勾踐身旁的一名得力謀臣。雖然出身貧寒,但因為他胸藏韜略而被賞識。就連當初越王勾踐被吳王夫差圍困會稽山時,也是范蠡建議勾踐要臥薪嘗膽,待機圖報。要不然勾踐根本難以消滅吳國,更別說成就霸業了。因此,范蠡可以說是功績累累,也是越國最大的開國功臣。可是,誰也沒想到范蠡在勾踐成為霸主後,卻突然提出引退,實在讓人摸不着頭腦。

網上圖片

很多人都對范蠡急流勇退一事心存疑問,就連范蠡的昔日同僚文種也不例外,還好就在范蠡離開越國來到齊國後,文種的疑惑就得到了解答。當天,文種很難得的收到了一封來自范蠡的信。他屏着呼吸,嘗試冷靜地打開信封。然而,微微顫抖的手早就把他的緊張出賣的一乾二淨。信打開後,映入眼簾的並非是常見的客套寒暄,而是一句力透紙背的話。

「蜚鳥盡,良弓藏;狡兔死,走狗烹。越王為人長頸鳥喙,可與共患難,不可與共樂。」

看到此,文種也終於明白為甚麼范蠡要一捨富貴榮華,過着隱居生活了。他不禁嘆了一口氣,心中想到:范兄,我明白你意思⋯⋯落鳥墜地,哪怕是良弓,也得收起來;狡兔死盡,哪怕是獵狗,也只能落得成為盤中餐的下場。越王這人啊,陰險狠毒。跟他一起,確實只能共患難,並不能與之共樂。

網上圖片

本來文種對離開官場一事仍有餘慮,但范蠡的一番話就像暮鼓晨鐘一樣讓他徹底清醒過來,尤其最後一句「子何不去?」更是深深地烙在他的心上,讓他心腔灼熱。幾天後,文種就以生病為由,不再上朝。不曾想到有人居然趁機陷害文種有意謀反,而越王勾踐竟然也不分皂白地賜死了文種。倒在血泊中的文種,惚惚恍恍地想起了范蠡。一想到此,本來緊攥寶劍的手也釋然般似的漸漸地鬆開了。

賜死文種。(網上圖片)

後世便據此典故引申出「兔死狗烹」這個成語,用來比喻某人成就事業後就把有功之臣殺了,多指獨裁專權。

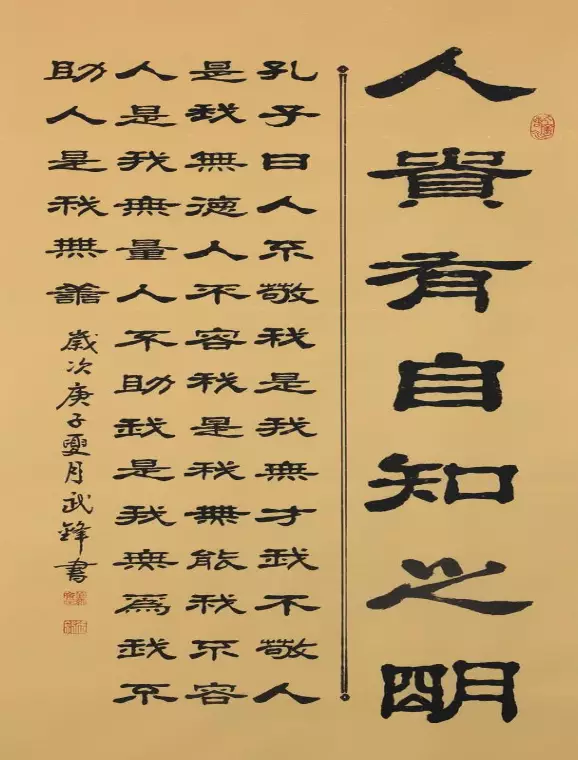

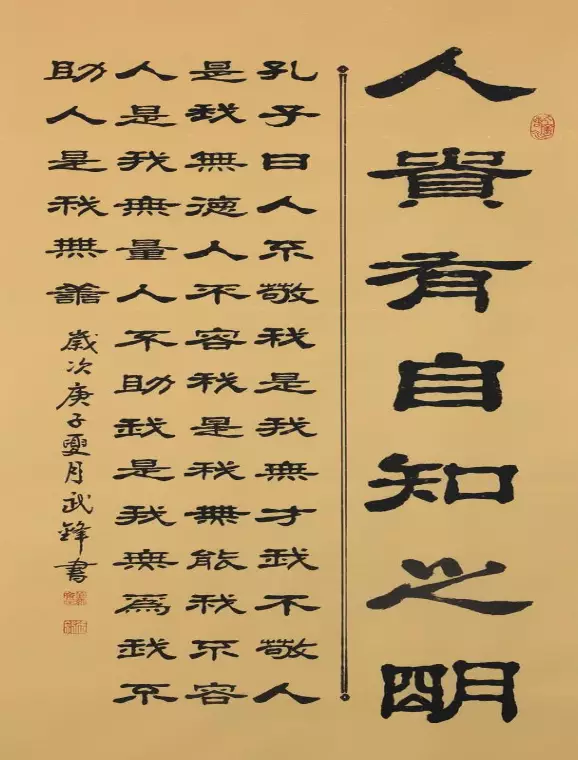

「自知之名」這個成語最早的典故出自於老子所寫的《道德經》,當中第三十三章有提及:「知人者智也,自知者明也。」

春秋時代,齊國相國鄒忌因為相貌堂堂,身高八尺,所以被人尊稱為「騶子」。恰巧,與鄒忌同住一城的徐公也是體格魁梧的美男子,因此兩人不免經常被人拿來比較。

一天早晨,鄒忌起床後,信步走到鏡子面前仔細端詳自己的裝束和模樣。他越看,就越覺得自己長得的確與眾不同。整理好衣裝,鄒忌帶著沾沾自喜的神情望向妻子,並問道:「你覺得我跟城北的徐公比起來,誰更好看呢?」

鄒忌像。(網上圖片)

妻子見丈夫心情不錯,也不想掃他的興,便一邊幫他整理衣襟,一邊笑著回答說:「這還用問嗎?當然是我的夫君更好看啊!那徐公怎麼能跟夫君你比呢?」鄒忌聽到心裡樂開花了,但心裡還是明白自己其實遠比不上徐公。於是,他屁顛屁顛的跑去自己的妾侍那問道:「我和城北徐公相比,誰更俊俏呢?」妾侍對於鄒忌的突然到來感到十分惶恐,見他問自己問題,她想也不想,連忙附和道:「當然是大人您呀!徐公雖是我們有名的美男子,可怎麼都比不上大人您呢!」這次聽到妾侍的答覆,鄒忌才真的放下心來。

翌日,客人來訪。鄒忌在跟他聊天的時候,突然想起了昨天自己問妻子和小妾的問題,心想要不也問問客人好了。他清清嗓子,煞有其事的向客人問道:「您覺得我和城北徐公,誰更好看呢?」突如其來的問題使客人迷惑不已,他搔了搔頭,還是討好的說道:「徐公當然比不上您,您比他帥氣多了!」聽了三人如出一轍的答覆,鄒忌終於放下心來。

網上圖片

有天,徐公到鄒忌家登門拜訪。本來鄒忌還興致勃勃的在門前等待徐公,可他一見徐公那氣宇軒昂的模樣馬上就心生氣餒。明明自己比不上光彩照人的徐公,為甚麼妻子、妾侍和客人都說自己比徐公好看呢?兩人交談時,鄒忌邊思考邊觀察徐公。雖想不明白,但他還是得出一個結論:自己真的比徐公要差一些。

晚上,鄒忌在床上翻來覆去,始終因為早上的事難以入睡。想到最後,他總算找到了原因,只見他念念有詞,喃喃自語地道:「原來這些人都是在恭維我啊!妻子說我美,是因為偏愛我;妾侍說我美,是因為害怕我;客人說我美,是因為有求於我。看來,我是受了身邊人的恭維贊揚而認不清真正的自我了!」

網上圖片

後世據此典故引申出成語「自知之明」這個成語,指自己瞭解自己的情況和能力。