「探驪得珠」這個成語最早的相關有關典故是出自於《莊子》,在《列禦寇》當中有提及:「河上有家貧恃緯蕭而食者,其子沒於淵,得千金之珠。其父謂其子曰:『取石來鍛之!夫千金之珠,必在九重之淵而驪龍領下。子能得珠者,必遭其睡也。使驪龍而寤,子尚奚微之有哉!』」

很久以前,在黃河邊上住着一戶人家,因為長期依靠割蘆葦,編簾子、簸箕為生,所以日子過得非常貧困。有一天,兒子如常在河邊割蘆葦。可是當時正值中午,烈日當空下無情的陽光把他曬得頭昏眼花,於是只好放下手頭上的工作,在樹蔭底下稍作休息。在斑駁的樹影下,為生活勞碌的疲乏也得到了片刻緩解。

網上圖片

微風吹拂,他放空的思想慢慢聚聚焦在眼面川流不息的黃河上。望着眼前的河水在陽光下閃耀着粼粼波光,就突然想起父親說過在河的最深處中藏有許多珍寶,只是卻沒人敢去一探究竟,因為那里住着一條名叫驪龍的兇猛黑龍。雖有猛龍,但要是真的讓他潛到河底找到珍寶,那麼就可以馬上擺脫這種窮苦日子!比起從早幹到晚,卻三餐不繼的窘境,還不如豁出去試一試。

想到此,他把心一橫,三兩下的就脫了衣服,然後一頭紮進冰冷的河水中。剛開始的時候,他還可以憑着肉眼依稀地看得見四周有小魚在身旁不斷遊來遊去。可是再往深處走,光線逐漸昏暗,就連氧氣也越來越稀薄。到最後,在刺骨的寒水中,他已經甚麼都看不見了。四周一團漆黑,心中發怵。正當他在苦惱要不是原路折返時,恰巧看到不遠處有一個圓形物體正在閃閃發光。

網上圖片

他揉了揉已經乾澀的眼睛,慢慢地往發光處遊去。沒想到,那居然是顆明珠!只見他一手把明珠拽到懷中,然後憋足一口氣,迅速地浮出水面。上岸後,他拖着濕漉漉的身子回家去。父親一見明珠,就問他是從哪兒得到的。眼見父親訝異,便如實地向父親講述了剛才發生的事。父親聽後,嚇得拍了拍胸脯說:「太驚險了!這顆價值千金的明珠一定是藏在黑龍下巴下的,要不是黑龍睡着了,你可就沒命了!」

網上圖片

後人據此概括出成語「探驪得珠」,其原意本是指想要取得藏在驪龍頷下的寶珠,就得待驪龍入睡後,再趁機竊取;今則用作比喻做文章能扣緊主題,能深得題旨的精髓。

「自知之名」這個成語最早的典故出自於老子所寫的《道德經》,當中第三十三章有提及:「知人者智也,自知者明也。」

春秋時代,齊國相國鄒忌因為相貌堂堂,身高八尺,所以被人尊稱為「騶子」。恰巧,與鄒忌同住一城的徐公也是體格魁梧的美男子,因此兩人不免經常被人拿來比較。

一天早晨,鄒忌起床後,信步走到鏡子面前仔細端詳自己的裝束和模樣。他越看,就越覺得自己長得的確與眾不同。整理好衣裝,鄒忌帶著沾沾自喜的神情望向妻子,並問道:「你覺得我跟城北的徐公比起來,誰更好看呢?」

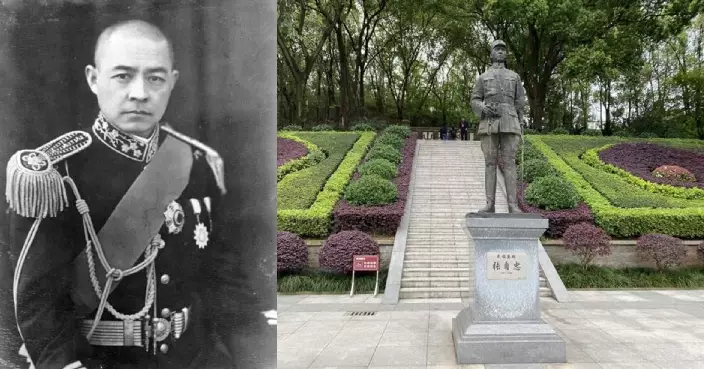

鄒忌像。(網上圖片)

妻子見丈夫心情不錯,也不想掃他的興,便一邊幫他整理衣襟,一邊笑著回答說:「這還用問嗎?當然是我的夫君更好看啊!那徐公怎麼能跟夫君你比呢?」鄒忌聽到心裡樂開花了,但心裡還是明白自己其實遠比不上徐公。於是,他屁顛屁顛的跑去自己的妾侍那問道:「我和城北徐公相比,誰更俊俏呢?」妾侍對於鄒忌的突然到來感到十分惶恐,見他問自己問題,她想也不想,連忙附和道:「當然是大人您呀!徐公雖是我們有名的美男子,可怎麼都比不上大人您呢!」這次聽到妾侍的答覆,鄒忌才真的放下心來。

翌日,客人來訪。鄒忌在跟他聊天的時候,突然想起了昨天自己問妻子和小妾的問題,心想要不也問問客人好了。他清清嗓子,煞有其事的向客人問道:「您覺得我和城北徐公,誰更好看呢?」突如其來的問題使客人迷惑不已,他搔了搔頭,還是討好的說道:「徐公當然比不上您,您比他帥氣多了!」聽了三人如出一轍的答覆,鄒忌終於放下心來。

網上圖片

有天,徐公到鄒忌家登門拜訪。本來鄒忌還興致勃勃的在門前等待徐公,可他一見徐公那氣宇軒昂的模樣馬上就心生氣餒。明明自己比不上光彩照人的徐公,為甚麼妻子、妾侍和客人都說自己比徐公好看呢?兩人交談時,鄒忌邊思考邊觀察徐公。雖想不明白,但他還是得出一個結論:自己真的比徐公要差一些。

晚上,鄒忌在床上翻來覆去,始終因為早上的事難以入睡。想到最後,他總算找到了原因,只見他念念有詞,喃喃自語地道:「原來這些人都是在恭維我啊!妻子說我美,是因為偏愛我;妾侍說我美,是因為害怕我;客人說我美,是因為有求於我。看來,我是受了身邊人的恭維贊揚而認不清真正的自我了!」

網上圖片

後世據此典故引申出成語「自知之明」這個成語,指自己瞭解自己的情況和能力。