中國傳統重生男,稱之為「添丁」,香港新界圍村至今仍保留「添丁點燈」的傳統,可見對於生男之重視。然而對於生女,總得有個名字,這在傳統中國來說,有所謂「添口」(或稱增口),俗話說「窮養兒富養女」,當中又代表甚麼呢?

不得不說,在傳統中國經濟中,「丁」是國家的經濟支柱,重要收入的來源。但「丁」並不完全等同男士,嚴格來說是指成年男性,也就是年在十六至六十歲的男子。他們體力充沛,在經濟生產上可以從事農業耕作,也可以擔當地方力役工作,在戰爭的時候,更可保家衛國,上戰場殺敵。

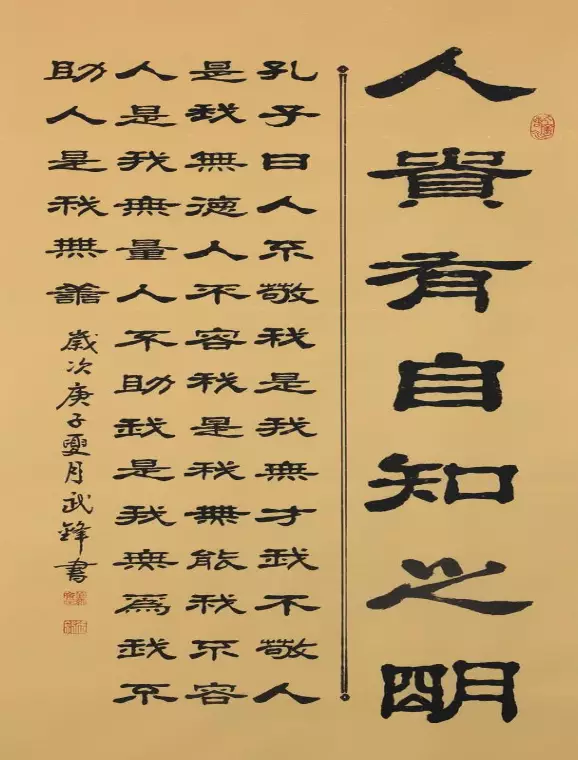

香港新界圍村至今仍保留「添丁點燈」的傳統 (網上圖片)

至於女的為甚麼叫「添口」呢?顧名思義,口便是一張吃飯的「口」。傳統來說,只要是吃飯的人口也可以稱作「口」,如《孟子‧梁惠王上》︰「數口之家,可以無饑矣。」即明確道出,「口」便是消費糧食的人口。因為古代社會視女士為不能從事農業生產,所以稱生女為「口」。

另一方面,上文提到「丁」泛指成年男性,那麼未成年男性,也可以視為「口」。在漢初,即有專門針對兒童的人口稅。那時百姓七歲到十四歲出口賦錢,一人23錢,其中20錢為天子的、3錢是漢武帝時開始加徵的額外口錢,用作補貼車騎馬即戰爭經費。據說在漢武帝一朝,由於政府開支大增,所以把口錢的徵稅最低年齡降至三歲,直至漢元帝時才採納貢禹的建議,改成七歲開始出口賦。東漢末年,政治黑暗,口賦有時從一歲起征,以至於「民多不舉子」,口賦此時負擔最重。

清代《百子嬰戲圖軟鍛掛件》(局部) (資料圖片)

至於女性在傳統中國是否不曾從事農耕工作呢?當然不是,尤其在戰時,女性也要從事農務,尤其是寡婦,因此在北魏時代實行的均田制,便有不論男女的「口分田」之設。在北魏太和九年(485年),孝文帝改革,依照漢人李安世之議,北魏孝文帝頒佈均田令是在北魏已實行的「計口授田制度」演變而來,由於戰爭造成北魏境內的大片無人區,土地荒蕪,世家大族兼併土地的所有權和佔有權十分混亂這一特殊情況下的北魏王朝而產生的。

根據「均田制」詔令,政府按照人數授給田地,分為露田(種穀物之田)和桑田。露田又稱「口分田」,舉凡男十五歲以上給四十畝,女給二十畝,奴婢也可以有露田,死後把田地還給官府。至於桑田又稱永業田,僅於男丁,每人授田二十畝,作為自己的財產,不用還給官府,但不可買賣。另外,「口分田」在農民年老或身後須將田歸還官府等,可見「均田制」政策基本上以男丁為主。

清代《青花四妃十六子瓷盤》。四位長身玉立的仕女手持紈扇,與十六個活潑好動的童子在戶外嬉戲遊樂。(資料圖片)

除了政策上的不公外,在生男及生女的儀式上也有別。生男叫「弄璋之喜」,見《詩經•小雅•斯干》:「乃生男子,載寢之牀。載衣之裳,載弄之璋。其泣喤喤,朱芾斯皇,室家君王。」古代中國把璋給男孩玩,希望他將來有玉一樣的品德。據《左傳》莊公二十四年(西元前670年)記載,魯莊公的臣子御孫說,男子進見所用的禮物為玉帛或禽鳥,至於女子進見所用的禮物則不過是榛、栗、棗、脩而已。

生女又名「弄瓦之喜」,見《詩經•小雅•斯干》:乃生女子,載寢之地。載衣之裼,載弄之瓦。無非無儀,唯酒食是議,無父母詒罹。」句意是指若生的是女孩,就讓她睡在地板上,只用小被子包裹身體,給她玩紡織機上的紡梭,希望長大後能夠擅長女紅。「瓦」指的是紡織時使用的紡梭,「弄瓦」就被人用來比喻生女孩,所以生女又稱「弄瓦之喜」。

傳統中國經濟採取「男耕女織」(網上圖片)

總而言之,舊中國經濟結構屬於勞動型經濟,非常依賴壯丁去從事農耕及地區建設等力役等工作,在戰時男丁也成為重要的兵員,所以才有偏重男性的傳統。至於女性,由於在經濟生產上依附於男丁,所以名義上地位較低,被設定在與小童一樣飯來張口的社會地位。而於實際上,女性不可能完全不從事經濟生產工作,尤其是寡婦需要自食其力,她們或部分從事農耕工作,或更多從事「女織」等工作,賺取不下於「男耕」的經濟回報,形成社會上若干的平衡。