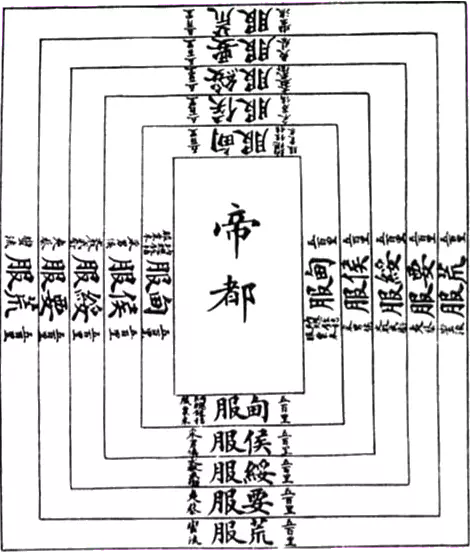

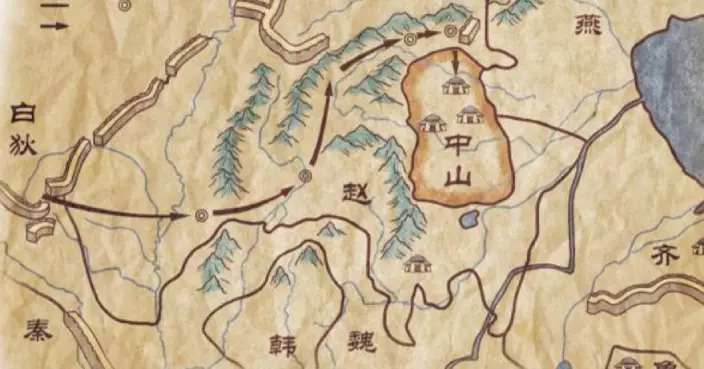

二里頭文化,是以中原地區為核心跨越新石器時代和青銅時代的文化,當中又以河南省洛陽市偃師市翟鎮二里頭村的二里頭遺址而得名。

二里頭文化出土的青銅器 (網上圖片)

1959年夏天,中國考古學家徐旭生率領小組開始在河南省中西部、山西省南部一帶開展「夏墟」的調查,同年,在河南登封市唐莊鄉花玉村發現了一處遺址,這便是1960年定名為二里頭文化的首處遺址。

網上圖片

隨後又在偃師二里頭村、鞏義稍柴村、登封告成鎮、汝州臨汝鎮煤山街道、山西運城夏縣東下馮村等多處類型相似的二里頭文化遺址。其中,因河南偃師二里頭村的遺址最為豐富、典型,因此將這一區域所出土的,均命名為二里頭文化。

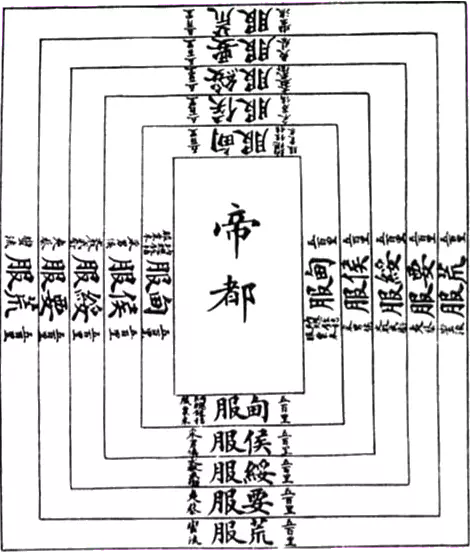

二里頭文化構想圖 (網上圖片)

考古學家相信,在遺址中發現的都城遺址,包括宮殿基址、鑄銅遺址、平民居住遺址、陶窯、墓葬和窟穴等,是屬於夏朝時期,橫跨公元前2395年至前1625年間。

至於在遺址發掘出的青銅器中,青銅爵是目前所知中國最早的青銅容器。遺址中還有鑲嵌錄松石的獸面銅牌飾,是目前所知最早的銅鑲玉石製品。出土的玉器有圭、璋、琮、鉞、戈、刀等,製作精美,陶器有肩飾獸頭一對的大口尊、肩飾六條長龍的透底器,氣派非凡。

不過,有關二里頭文化所代表的朝代,至今仍存在爭議。

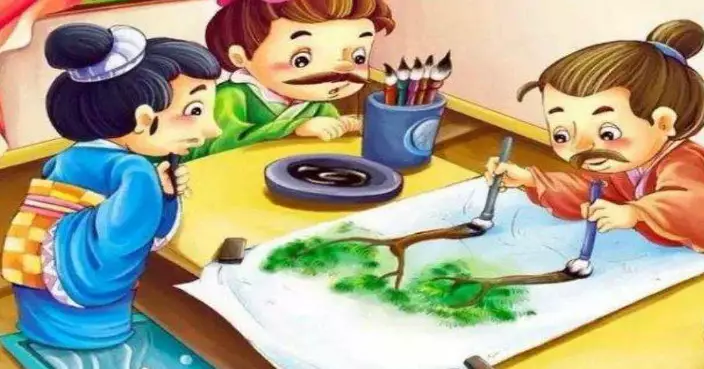

「雙管齊下」這個成語最早的相關典故是出自於唐代朱景玄所寫的《唐朝名畫錄》,在卷九十七有提及:「惟松樹特出古今,能用筆法。嘗以手握雙管,一時齊下,一為生枝,一為枯枝。」

唐代畫家張璪不但擅長文學,其畫技還十分高超。當朝宰相劉晏很欣賞他的畫,還特意邀請他去京城,舉薦他擔任檢校祠部一職。可是後來張璪因事獲罪,被相繼貶為衡州司馬以及忠州司馬。由於張璪在官場上鬱鬱不得志,以至於他把更多的心思和時間都放在畫畫上。他山水松石畫中激越的筆勢、颯爽英姿吸引了時人的目光,甚至連當時有名的畫家畢宏都問他到底師從何人。

張璪曾畫有《松石圖》、《寒林圖》、《松竹高僧圖》等作品,並著錄於《宣和畫譜》,但其實多數作品已失傳。(網上圖片)

張璪善畫山水,尤精松石。雖然他的技法受到王維水墨畫的影響,但他也有自己獨創的技法和風格。因為他的松石畫常常透露出獨特的意象,所以總是引起京中的猜畫風潮。每當畫成,人們都會爭相搶購。

建中三年,張璪作畫於長安。聽說當時張璪手執兩筆,同時作畫。更人驚訝的是,兩支筆可以畫出不同的景象。一支畫出鮮活的松枝,另一支畫出幹枯的樹幹,氣勢超然。要是張璪畫到得意之處,更是會以手醮色,直接揮塗。可別小看張璪的指畫,他可以單憑手指就把山石的凝重,泉水的徑流,表現得活靈活現。凡是看過他作畫的人,沒有一個不佩服他那雙管齊下的本事,甚至後來王默的「腳蹙手抹」也是受到張璪指畫的啟示。

雙管齊下 (網上圖片)

面對畢宏的提問,張璪僅回答了一句「外師造化,中得心源。」這句話的意思很簡單,當中的「造化」指的就是大自然,「心源」也即作者的內心感悟,所以這句話的意思就是說大自然是藝術的根源,而畫師們就該師法自然。可是自然之美能不能轉換成藝術之美,還是得看藝術家的內心情思和作畫構設。張璪的這句話是中國美學史上「師造化」理論的代表性言論。

後世據此典故引申出「雙管齊下」這個成語,成語中的「管」字其實就是筆的意思,原指手握雙筆同時作畫;後比喻做事同時兩個方面進行或同時使用兩種方法解決問題。

網上圖片