內地汛情嚴重,未有消退跡象,令人擔心再出現1991年華東水災的災情。洪水不退,和近期南方連續不斷的暴雨有關:為什麼雨勢持續這麼久,強度這麼猛?

從6月2日至7月12日6時,中央氣象台連續40天發佈暴雨預警,成為2007年開展暴雨預警業務以來歷時最長的一次。暴雨給長江流域防汛帶來了壓力,6月1日至7月9日,長江流域平均降水量達到369.9毫米,較1998年同期偏多54.8毫米,為1961年以來歷史同期最多。

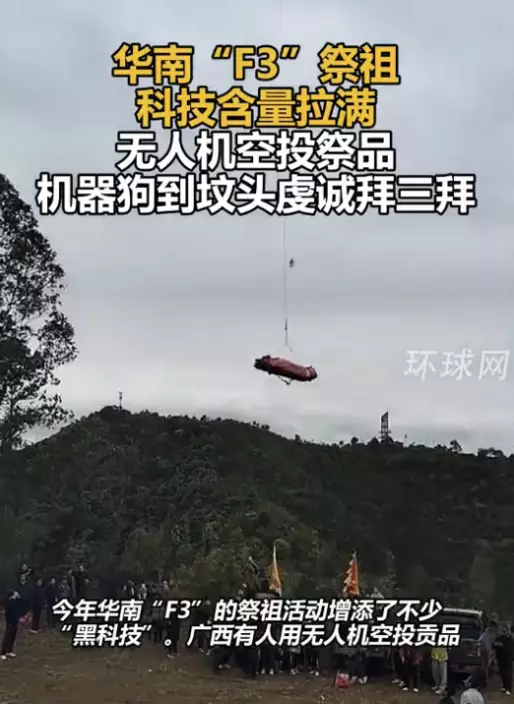

受持續強降雨影響,7月11日8時至12日8時,長江流域內有13站超歷史最高水位、11站超保證水位、88站超警戒水位。圖為江西省鄱陽縣鄱陽鎮問桂道圩堤封堵現場。新華社圖片

6月以來,我國南方迎來持續強降雨,呈現出影響範圍廣、持續時間長、極端性強、局地強降水重疊度高等特點。7月4日至10日,重慶、貴州至長江中下游地區出現今年以來最強降雨過程。

中國氣象報社記者就此專訪中央氣象台首席預報員馬學款、國家氣候中心首席預報員王永光、國家氣候中心氣候變化適應室研究員黃磊、國家氣候中心副研究員翟建青等專家,多角度詳解近期南方強降雨之凶猛。

一問:近期南方暴雨有多暴烈?

從6月2日至7月12日6時,中央氣象台連續40天發佈暴雨預警,成為2007年開展暴雨預警業務以來歷時最長的一次。近期南方暴雨之強可見一斑。

氣象數據也印證了這一點。根據國家氣候中心統計,入汛以來,截至7月10日,我國南方共出現15次大範圍強降雨過程。其中,自6月11日至7月10日,主雨帶北抬至長江中下游一帶,多雨中心位於湖南北部、江西北部、湖北東部、安徽南部、浙江中部等地,浙江、安徽、江西局地累計降水量超過800毫米。

7月8日,浙江新安江水庫9個洩洪閘孔全開洩洪,這是自1959年9月該水庫建成以來的首次。中國氣象報社圖片

多地日雨量突破歷史極值。比如在7月4日至10日的強降雨過程中,湖北黃梅、浠水,江西吉安、峽江,湖南隆回等國家級氣象觀測站日雨量突破極值。

6月1日至7月9日,湖北、安徽、江蘇、貴州、浙江、重慶、湖南、江西、上海、廣西、四川等省份共計85站累計降水量超過年降水量的一半。

暴雨給長江流域防汛帶來了壓力,6月1日至7月9日,長江流域平均降水量達到369.9毫米,較1998年同期偏多54.8毫米,為1961年以來歷史同期最多。

二問:近期雨情與1998年同期相比如何?

7月12日零時,鄱陽湖標誌性水文站星子站的水位井內,湖水漫過一道紅色標記——「1998年洪水位22.52M」,這標誌著我國最大淡水湖水位突破有水文紀錄以來的歷史極值。

一個令人揪心的問題是,與1998年我國南方特大暴雨事件相比,此次長江中下游地區的降水如何?

「綜合考慮範圍、持續時間和雨量發現,6月27日以來(截至7月9日)的我國南方區域性暴雨天氣過程綜合強度為1961年來第五強(1998年第一)。」 翟建青說。

與1998年洪水相比,今年6月27日至7月9日的南方區域性暴雨天氣過程具有持續時間長、影響範圍廣等特點。

7月8日,一場大暴雨導致湖南省湘西土家族苗族自治州保靖遷清公路多處出現山體滑坡。相關部門緊急奔赴一線開展災情調查和路面清障等工作。中國氣象社圖片

從區域上來看,1998年暴雨過程覆蓋長江以南大部分地區,超過250毫米區域集中在江南北部及廣西東部等地;而今年暴雨過程位置偏北,集中在江淮、江漢東部、江南大部及重慶、貴州等地,超過250毫米區域集中在湖南西北部、湖北東南部、江西北部、安徽西南部、福建西部等地。

三問:近期南方暴雨為何陷入「車輪戰」?

6月以來,我國南方地區頻繁出現強降雨過程。其頻繁性不僅體現在強降雨過程多,而且強降雨一輪接一輪,間歇期非常短。為什麼會出現這種情況?

馬學款解釋,這主要與今年6月以來的大氣環流形勢有關。

對中國影響巨大的西北太平洋副熱帶高壓(簡稱副高),是一個穩定而少動的暖性深厚天氣系統。其外圍西北側的西南氣流恰恰是向暴雨區輸送水汽的重要通道。

具體來說,今年6月以來,副高比往年同期勢力偏強,其外圍的西南氣流將來自孟加拉灣或我國南部海區的充沛水汽輸送到我國南方;同時,北方的冷空氣活動也比較頻繁,造成了冷暖空氣在南方地區持續交匯的局面,由此導致強降雨過程頻繁而持續發生。

四問:是否梅雨在作怪?

近年來極端天氣氣候事件不斷增多,氣候似乎越來越反常,那麼此次持續強降水背後是異常的氣候在作怪嗎?

據王永光介紹,引發此次強降水過程的是一隻「怪獸」——梅雨。具體而言,入梅偏早和梅雨鋒偏強,是長江中下游梅汛期降雨異常偏多的原因。

今年江南地區的梅雨比往年偏早了7天,而梅雨的「主戰場」——長江中下游地區在6月9日就已經入梅。原來,今年南海夏季風爆發時間偏早,並且6月上中旬西太平洋副高脊線位置偏北,二者共同導致長江中下游地區入梅偏早。

此外,這只「怪獸」還從其他地方獲取能量,導致梅雨鋒偏強。2019年秋季發生了一次弱厄爾尼諾事件,同時北印度洋海溫異常偏暖,導致副高顯著偏強。與此同時,中高緯度經向環流發展、冷渦活躍,冷空氣在向長江中下游地區移動過程中爆發偏強。由此,冷暖空氣在長江中下游交匯,致使梅雨鋒偏強,長江中下游地區降水也明顯偏多。

五問:未來雨帶如何移動,防汛壓力會否減輕?

7月以來,我國主雨帶維持在西南地區東部至長江中下游地區。7月11日至12日,主雨帶階段性北抬。

短暫的間歇期之後,根據中央氣象台預報,7月13日至16日,主雨帶又將南落至長江中下游地區。在此期間,主要強降雨區域會出現在長江中下游地區,重慶東部、貴州北部、湖北、湖南北部、江西北部、安徽中南部、江蘇南部、上海、浙江北部等地的部分地區還將有大到暴雨,局地大暴雨。

馬學款提醒說,這與4日至7日強降雨雨帶有較大的重合度,需要關注降水的疊加影響。

即使7月中下旬雨帶東段北抬,長江流域防汛的壓力並不會減輕,長江中上游地區的明顯降水依然會給水位高位運行的江河庫湖帶來威脅。

六問:未來極端天氣氣候事件會愈加頻發嗎?

每一次大暴雨、高溫、颶風等極端天氣氣候事件發生時,都可能是大自然在給人類發出警示信號。那麼一個引人深思的問題是:未來,這樣的極端事件會越來越頻發,甚至成為一種「新常態」嗎?

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發佈的氣候變化評估報告指出,21世紀全球部分地區的高溫和暴雨事件將趨多,乾旱程度將加劇,威脅各國糧食、水資源和能源安全。

「雖然目前很難將單獨的一次天氣氣候事件(比如南方暴雨)直接歸因於全球氣候變暖,但在全球氣候變暖的大背景下,一些極端天氣氣候事件確實在增多增強。」黃磊說。

事實上,在全球變暖的背景下,1951年以來,我國平均溫度和極端溫度都呈顯著升高的趨勢,一些極端天氣氣候事件呈現出強度更強、發生更加頻繁、持續時間更長的特點。

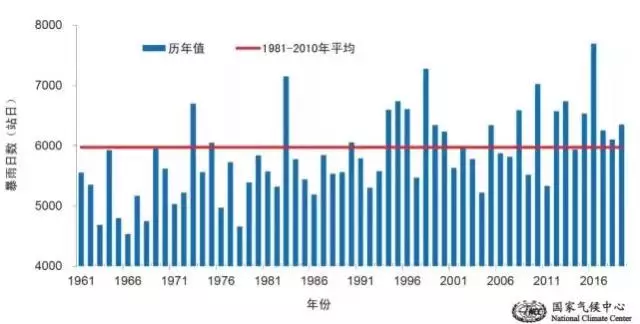

1961年至2019年全國暴雨日數歷年變化。國家氣候中心圖表

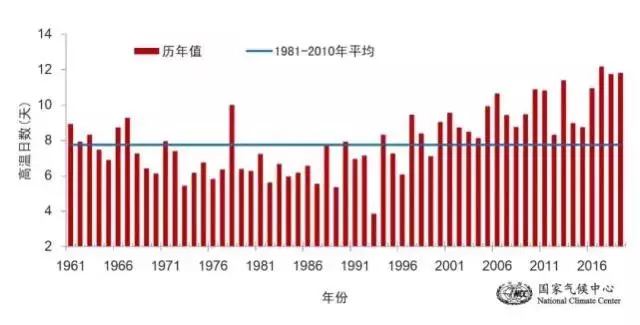

1961年至2019年全國平均高溫日數歷年變化。國家氣候中心圖表

氣候模式的預估結果表明,如果不控制人為溫室氣體的排放,未來全球範圍內一些極端事件的出現頻率、強度和持續時間都將顯著增加,到21世紀末陸地區域高溫熱浪事件的發生概率將是現在的5-10倍,極端強降水事件的發生頻率在全球的大部分地區也將有所增加。

因此,進一步增強中國應對極端災害的能力已經迫在眉睫,需要將應對極端災害作為適應氣候變化的核心內容,強化極端災害的風險防範措施,加強極端天氣氣候事件監測預警和氣象災害風險管理,開展重點區域、重點行業的氣候變化影響評估,強化生態和環境氣象服務,健全政府主導、部門聯動、社會參與的防災減災機制。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **