韓國為了防止今年秋冬季節會出現流感等額外疫情,選擇為65歲以上和18歲以下的人群,免費進行接種流感疫苗。萬萬沒想到,好事變成了壞事。在所有已經接種流感疫苗的人群中,已經有36人在接種疫苗之後死亡。而在本周四(10月22日)一天之內,就有18人因為接種流感疫苗失去性命,其中一名17歲的少年注射疫苗之後死亡,而總體死亡人數中,長者是主要死亡人群。

韓國市民相當擔心疫苗的問題,甚至出現了要求暫停流感疫苗的注射的請求。但韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬只是緊急召開記者會,說明情況,並向外宣佈不需要暫停流感疫苗的注射。

韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬。

一款疫苗,在進行人體注射之前,會進行多輪的動物實驗,在就是會進行志願者實驗。等待測試結果,基本沒有問題,才會進行大面積的疫苗注射和大規模的生產。到底韓國的疫苖出了什麼問題?

據韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬表示,死亡病例接種的疫苗分別由5家不同公司製造,批號各不相同,所以政府認為不存在同一品牌疫苗或同一批次疫苗引發不良反應的問題。

韓國的公費疫苗來自的5家公司包含韓國綠十字製藥(GC Pharma)、SK生物科技(SK Bioscience)、韓國疫苗(Korea Vaccine)及保寧生科製藥(Boryung Biopharma),以及法國的賽諾菲(Sanofi)。截至昨天,5家公司的疫苗接種者都有傳出死亡案例,至少10人是接種了韓國SK生物科技的疫苗。

韓國這項公費接種計劃自9月開始就引發爭議,當時有500萬劑疫苗被發現沒有依照指示進行冷藏,而放置於室溫之下,要緊急召回相關疫苖,導致注射計劃被暫緩3周。該計劃於本月13日恢復實施後又出事,至今已有830萬人接種,據報有350人出現不良反應,超過30人死亡。

香港也有購買法國藥廠賽諾菲的流感疫苗。香港衛生署長陳漢儀表示,據報道韓國出事藥品包括法國公司賽諾菲,該公司的疫苗在香港有註冊,而且香港有購買,已向有關公司核對過,香港的疫苗不涉及韓國出事的批次。

表面看韓國出事者注射疫苖來自不同藥廠,出事原因較可能是疫苖存儲問題,而不是疫苖質量問題。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

緬甸發生大地震,意外掀起中美軟實力競爭討論。中國航天技術、人道外交協同推進,積極參與救災;反觀美國,「黃金72小時」已過,救援隊未見影,美軍更質疑中國衛星圖像精準定位救援,會暴露美方在緬甸的一舉一動。

2023年3月28日,緬甸中部發生7.9級強震,至今逾2000人喪生,數千人受傷,造成大規模破壞,災情遍及泰國、中國雲南等。地震發生後,國際社會高度關注和迅速回應,尤其參與救援行動,而中國成為首批抵達緬甸的國際救援隊,在地震發生後18小時內抵災區,並在3月31日成功救出6名倖存者,中方還承諾提供價值1400萬美元的人道主義援助,又派出約400名專家和醫護人員進行救援;中國航天科技集團更調度14顆衛星觀測災區,透過衛星影像精準定位重災區,協助救出倖存者。

中國成為首批抵達緬甸的國際救援隊,並在3月31日成功救出6名倖存者。

相對而言,美國的反應卻顯得遲緩。美國駐緬甸大使館於30日宣布將提供200萬美元援助,惟這一數額與中國的承諾相比,顯得微不足道。

《華盛頓郵報》31日報道指,地震發生3天後,美國救援隊尚未抵達緬甸,反映出特朗普顛覆了美國過去在救災中的角色。美國全國廣播公司(NBC)31日報道稱,目前還不清楚美國救援隊何時抵達緬甸。截至31日下午,地震「黃金72小時」已經過去。

有前官員和國際援助機構負責人指,這一延遲主要是由於特朗普政府在削減美國國際開發署USAID預算和人員方面的決策。

美國駐緬甸大使館一名官員對《華盛頓郵報》表示,一個由3名USAID工作人員組成的代表團計劃在未來幾天內抵達緬甸,但目前不打算部署一支災難援助響應小組(DART)。

USAID經費削減和裁員,美國在緬甸的發展項目幾乎全數被取消,許多項目本來可用於震後的救援和恢復工作。

美國的援助政策在這次災難中暴露出來。特朗普在其第二次任期內表明,要關閉美國國際開發署(USAID),並已削減對外援助的經費。據一名USAID官員稱,兩年前,土耳其和敘利亞發生7.8級地震後,美國在一天之內就派出了一支災難援助響應小組,隨後迅速部署了兩支城市救援隊,但目前政策改變,使這種能力受限制。

因為USAID的經費削減和人員被裁減,美國在緬甸的發展項目幾乎全數被取消,今年2月,美國削減了緬甸40個發展項目中的39個,其中許多項目本來可用於震後的救援和恢復工作。同時,USAID緬甸特派團的15名官員中,有14人在2月被無限期停職。地震發生後,美國政府已忙著召回其中幾名官員。

前USAID官員Chris Milligan直言,美國因關閉政府的應急響應部門而無法及時反應,讓其他國家,如中國,在這種災難中走到了最前線,也在一定程度上填補了美國在國際救援中的空缺。

緬甸的國家管理委員會在4月1日報導中指,截至當天,地震已造成2056人死亡,數千人需人道援助,這使得國際社會對人道救援的需求比以往更為迫切。隨著中國的救援隊增援,來自印度、馬來西亞、俄羅斯及其他國家的救援團隊也相繼抵達緬甸,形成了一個多國參與的救援網絡。

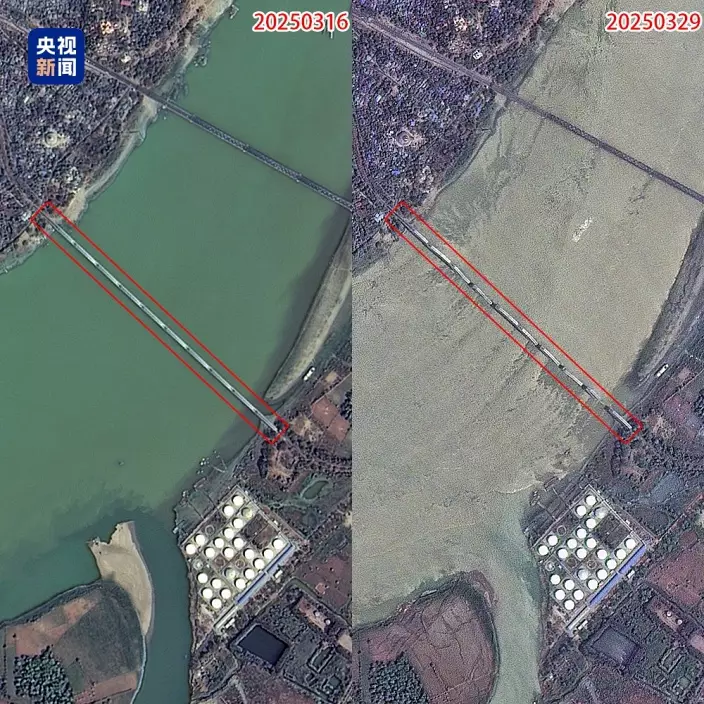

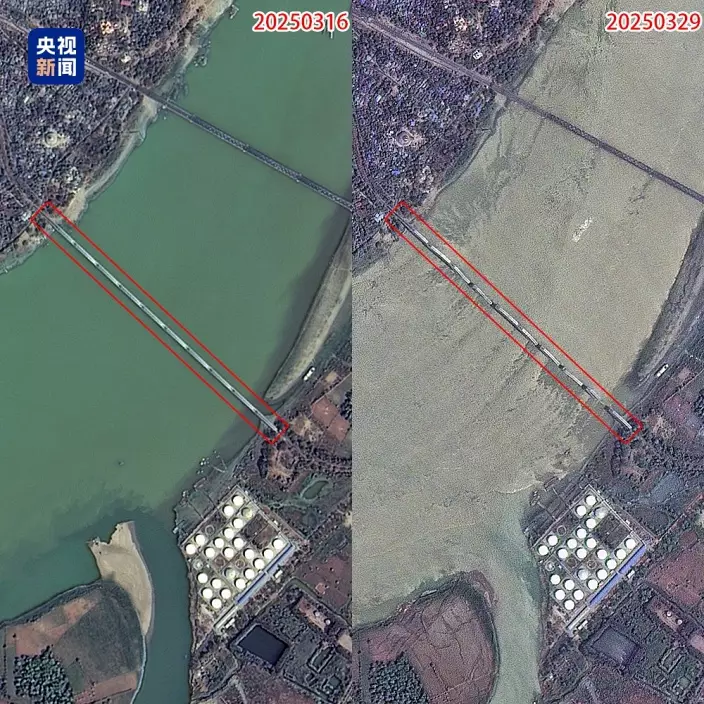

緬甸地震受災前後的衛星影像圖對比。

中方調度14顆衛星為救援提供精準影像 引起美軍方關注

另一方面,中方緊急調度14顆衛星,不僅幫助緬甸取得災後有效數據,亦更精準識別建築倒塌、道路損毀等災情,為救援部署提供關鍵依據。而最關鍵是,衛星資料亦能為物資運輸規劃路線,提供適當的臨時安置點選址。

惟有外媒指,中方調度衛星的動作,引起了美國軍方的特別注意,因美方「完全沒想到中方在衛星領域已經強大到這個程度了」,讓五角大樓感不安。

因中方調動14顆衛星緊急變軌,短時間內完成對災區的全覆蓋掃描,即時傳回精準影像,這種快速反應能力,說明中方衛星已具備靈活機動和協同作戰潛力

緬甸作為連接印度洋和中國西南部的樞紐,其戰略價值不可取代。有分析指,美國一直以來都試圖透過所謂的「民主改造」和軍事滲透,將緬甸納入其印太戰略體系,形成對中國的包圍。

但當下中方的衛星變軌技術,不僅能用於救災,也可應用於軍事偵察,能精準捕捉關鍵設施動態。美方擔憂的是此類技術若用於軍事領域,將削弱其「先敵發現、先敵行動」的全球監控優勢,進而影響航母打擊群和戰略轟炸機的部署效率。美方在緬甸的一舉一動,也都將被中方收入眼下。

簡單來講,中方衛星變軌援助緬甸地震,既是對美國太空技術優勢的挑戰,也是體現了國際責任擔當。而美國在緬甸問題上的「小動作」本質是其地緣政治工具化的延續,但因行動力不足與戰略短視,反被中方的高效與務實反襯出劣勢。