美國《波士頓環球報》網站12月10日發表題為《拜登將陷入外交政策泥沼,可能給他的國內議程蒙上陰影》的文章,作者是詹姆斯·平德爾。全文摘編如下:

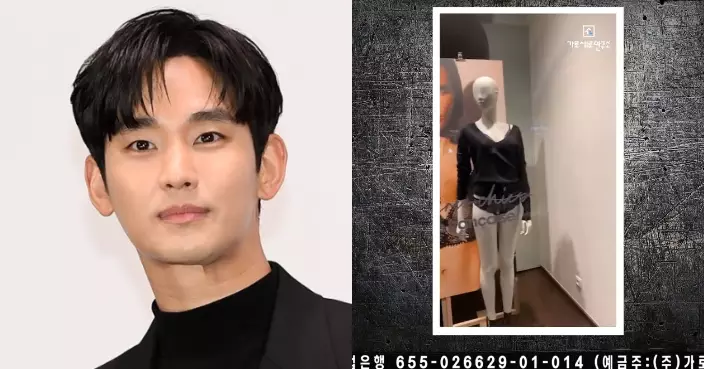

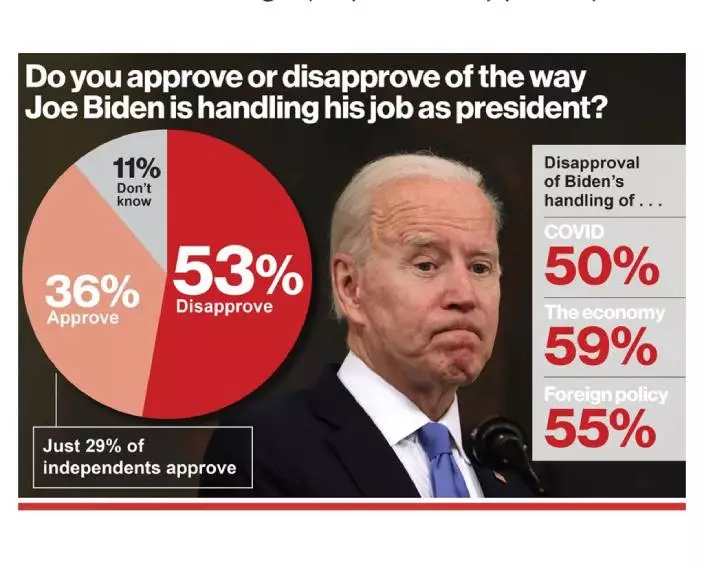

對於那些關注政治的美國人來說,喬·拜登最近腦海中浮現的似乎是他的民調支持率不斷下降、美國最高法院未來對羅伊訴韋德案的裁決及其目前在美國參議院陷入困境的「重建更好世界」計劃。

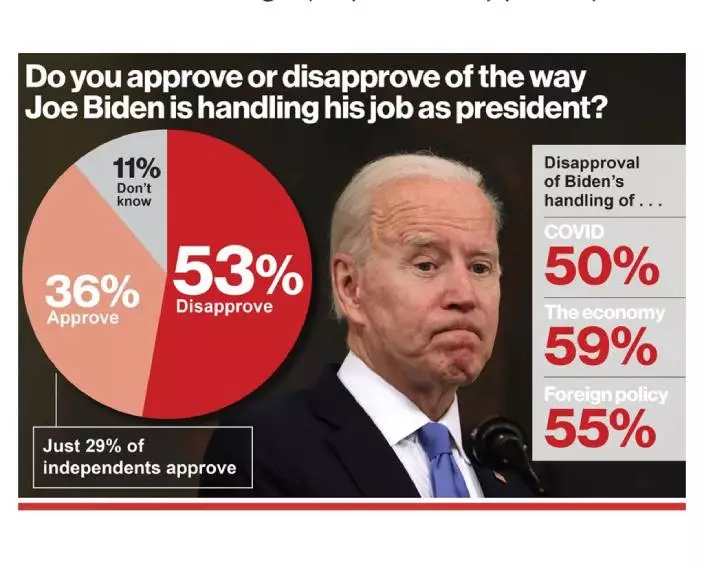

拜登的支持度連番下滑。

由於這與世界各地的很多事件有關,大多數美國人沒有意識到的是,現在的主旋律並非「重建更好世界」,而是「越變越糟」。

隨著2021年接近尾聲,拜登政府面臨著三個嚴重的外交政策挑戰,它們在很大程度上不受美國控制,但可能會在他執政第二年的上半年佔據他很大的精力。

每一個問題都呈現出阿富汗在春季所構成的逼在眉睫的威脅。第一個是阿富汗。很少有美國人關注美國從阿富汗撤軍的最後期限,直到所有人談論這一切。但是,從阿富汗撤軍是要結束一個篇章,即在2001年9月11日的襲擊事件後進行的歷時20年的反恐戰爭。最新的外交政策挑戰是美國未來投射力量的能力,就像它在冷戰結束時所做的那樣。

第二大問題是最逼在眉睫的烏克蘭。俄羅斯咄咄逼人的立場引起了拜登的注意。7日,拜登與俄羅斯總統普京就這一問題進行了長達兩個小時的視頻交流。他還與北約國家領導人進行了交談。9日,他與烏克蘭總統澤連斯基進行了交流。8日,美國允許烏克蘭軍方罕見地展示美國武器。

雖然拜登顯然專注於此事,並揚言要以制裁的形式採取「強有力的經濟措施」,但普京如果真的入侵烏克蘭,他似乎不會在軍事上做很多事情。拜登不會承諾讓美軍參與保衛該國的戰鬥。事實上,他曾指出,由於烏克蘭不是北約正式成員國,根據條約規定,沒有義務採取行動。他對普京強調的只是前所未有的經濟制裁。然而,普京在冬天進行軍事集結似乎恰逢其時,因為歐洲國家正依賴俄羅斯的油氣管道來為家庭供暖。

雖然俄羅斯接管烏克蘭將是世界地緣政治中的一個「重要時刻」,但這實際上只是另一個潛在接管的測試案例。

此外,俄羅斯的經濟未來與中國的關係比與西方的關係更密切。

最後一個問題是伊朗。或許對拜登來說這個問題的政治利害關係較小,但仍然是一個重要問題,尤其是在拜登試圖將美國的重心從中東轉移開來之際。

近日,正在維也納就是否恢復與伊朗達成某種形式的核協議進行緊張的談判。

現在,隨著民主黨人重新掌權,人們開始討論是否可以恢復該協議。這是在以下三件事情的背景之下發生的:如果拜登與伊朗達成協議,共和黨人會讓他在政治上付出代價,因此很容易放棄;自特朗普廢除該協議以來,伊朗就積極啓動了鈾濃縮進程,濃縮鈾可用於和平目的也可用於製造核彈;伊朗政府比它與奧巴馬政府談判時的立場更加強硬。

這些問題中的任何一個都有可能在未來幾個月到達緊要關頭,影響拜登的國內議程,並使外交政策成為中期選舉的一個因素。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

緬甸發生大地震,意外掀起中美軟實力競爭討論。中國航天技術、人道外交協同推進,積極參與救災;反觀美國,「黃金72小時」已過,救援隊未見影,美軍更質疑中國衛星圖像精準定位救援,會暴露美方在緬甸的一舉一動。

2023年3月28日,緬甸中部發生7.9級強震,至今逾2000人喪生,數千人受傷,造成大規模破壞,災情遍及泰國、中國雲南等。地震發生後,國際社會高度關注和迅速回應,尤其參與救援行動,而中國成為首批抵達緬甸的國際救援隊,在地震發生後18小時內抵災區,並在3月31日成功救出6名倖存者,中方還承諾提供價值1400萬美元的人道主義援助,又派出約400名專家和醫護人員進行救援;中國航天科技集團更調度14顆衛星觀測災區,透過衛星影像精準定位重災區,協助救出倖存者。

中國成為首批抵達緬甸的國際救援隊,並在3月31日成功救出6名倖存者。

相對而言,美國的反應卻顯得遲緩。美國駐緬甸大使館於30日宣布將提供200萬美元援助,惟這一數額與中國的承諾相比,顯得微不足道。

《華盛頓郵報》31日報道指,地震發生3天後,美國救援隊尚未抵達緬甸,反映出特朗普顛覆了美國過去在救災中的角色。美國全國廣播公司(NBC)31日報道稱,目前還不清楚美國救援隊何時抵達緬甸。截至31日下午,地震「黃金72小時」已經過去。

有前官員和國際援助機構負責人指,這一延遲主要是由於特朗普政府在削減美國國際開發署USAID預算和人員方面的決策。

美國駐緬甸大使館一名官員對《華盛頓郵報》表示,一個由3名USAID工作人員組成的代表團計劃在未來幾天內抵達緬甸,但目前不打算部署一支災難援助響應小組(DART)。

USAID經費削減和裁員,美國在緬甸的發展項目幾乎全數被取消,許多項目本來可用於震後的救援和恢復工作。

美國的援助政策在這次災難中暴露出來。特朗普在其第二次任期內表明,要關閉美國國際開發署(USAID),並已削減對外援助的經費。據一名USAID官員稱,兩年前,土耳其和敘利亞發生7.8級地震後,美國在一天之內就派出了一支災難援助響應小組,隨後迅速部署了兩支城市救援隊,但目前政策改變,使這種能力受限制。

因為USAID的經費削減和人員被裁減,美國在緬甸的發展項目幾乎全數被取消,今年2月,美國削減了緬甸40個發展項目中的39個,其中許多項目本來可用於震後的救援和恢復工作。同時,USAID緬甸特派團的15名官員中,有14人在2月被無限期停職。地震發生後,美國政府已忙著召回其中幾名官員。

前USAID官員Chris Milligan直言,美國因關閉政府的應急響應部門而無法及時反應,讓其他國家,如中國,在這種災難中走到了最前線,也在一定程度上填補了美國在國際救援中的空缺。

緬甸的國家管理委員會在4月1日報導中指,截至當天,地震已造成2056人死亡,數千人需人道援助,這使得國際社會對人道救援的需求比以往更為迫切。隨著中國的救援隊增援,來自印度、馬來西亞、俄羅斯及其他國家的救援團隊也相繼抵達緬甸,形成了一個多國參與的救援網絡。

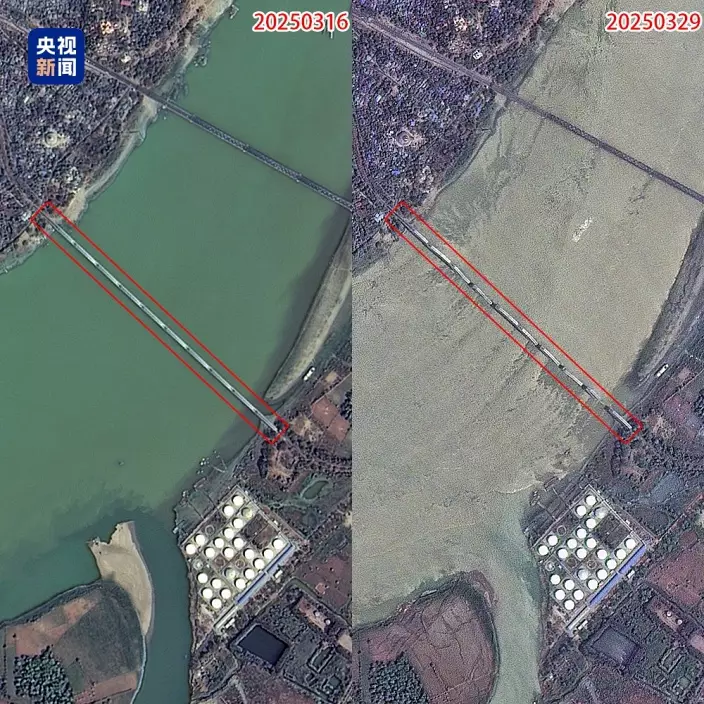

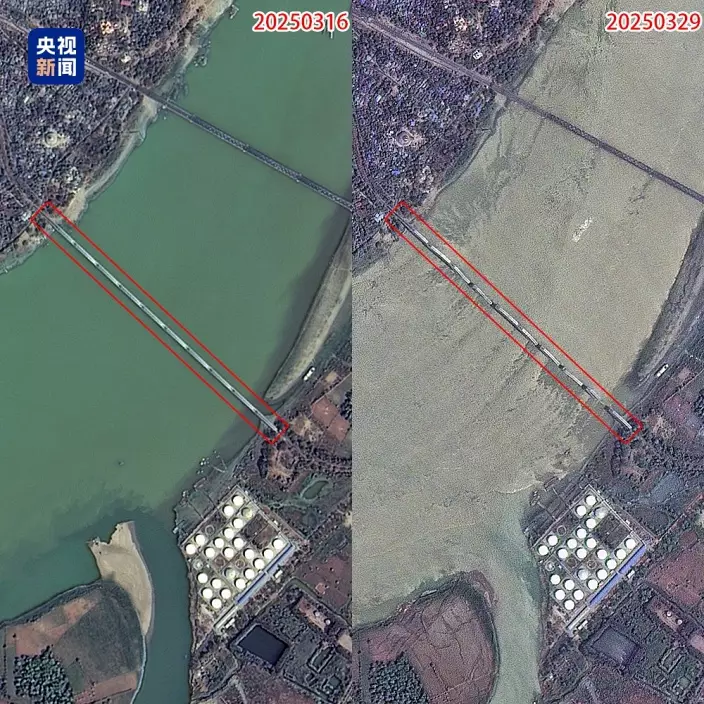

緬甸地震受災前後的衛星影像圖對比。

中方調度14顆衛星為救援提供精準影像 引起美軍方關注

另一方面,中方緊急調度14顆衛星,不僅幫助緬甸取得災後有效數據,亦更精準識別建築倒塌、道路損毀等災情,為救援部署提供關鍵依據。而最關鍵是,衛星資料亦能為物資運輸規劃路線,提供適當的臨時安置點選址。

惟有外媒指,中方調度衛星的動作,引起了美國軍方的特別注意,因美方「完全沒想到中方在衛星領域已經強大到這個程度了」,讓五角大樓感不安。

因中方調動14顆衛星緊急變軌,短時間內完成對災區的全覆蓋掃描,即時傳回精準影像,這種快速反應能力,說明中方衛星已具備靈活機動和協同作戰潛力

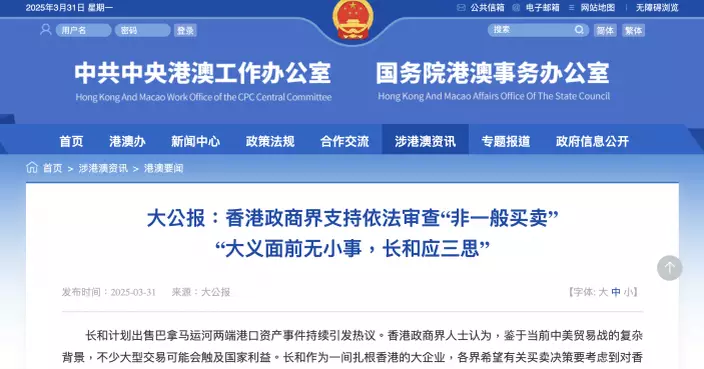

緬甸作為連接印度洋和中國西南部的樞紐,其戰略價值不可取代。有分析指,美國一直以來都試圖透過所謂的「民主改造」和軍事滲透,將緬甸納入其印太戰略體系,形成對中國的包圍。

但當下中方的衛星變軌技術,不僅能用於救災,也可應用於軍事偵察,能精準捕捉關鍵設施動態。美方擔憂的是此類技術若用於軍事領域,將削弱其「先敵發現、先敵行動」的全球監控優勢,進而影響航母打擊群和戰略轟炸機的部署效率。美方在緬甸的一舉一動,也都將被中方收入眼下。

簡單來講,中方衛星變軌援助緬甸地震,既是對美國太空技術優勢的挑戰,也是體現了國際責任擔當。而美國在緬甸問題上的「小動作」本質是其地緣政治工具化的延續,但因行動力不足與戰略短視,反被中方的高效與務實反襯出劣勢。