說到唐代,不少人的印象是唐代人「重口味」,流行「以胖為美」。這從唐代流傳至今的不少繪畫、雕塑、陶俑以及各類藝術作品中得到印證。這種美又以「豐腴富態,擁容華貴」為表現。但事實如此嗎?近來不少唐代出土的女俑,似在告訴真實的故事應該是這樣的。

「陶彩繪女舞俑」一對,正在表演傳統漢族舞蹈範疇內的「軟舞」。(網上圖片)

在唐代初期,社會上還是繼續前朝「以瘦為美」的文化,這表現在出土的「陶彩繪女舞俑」及「畫彩女射俑」等。首先要說明的是,唐代舞蹈與音樂結合緊密,形成發達的娛樂事業,當時更特別是從中亞、西亞及中國西北少數民族地區傳入的樂舞,成為新時尚。不僅在節日慶典上有歌舞表演,富貴之家外出郊遊也要帶上伎樂。在一款出土的「陶彩繪女舞俑」中,女舞俑身穿胡服,上穿翻領半袖衫,下著長裙,束腰,頭微側。兩臂一上舉,一下垂,雙腿一側伸,一屈曲,腰肢輕扭,翩翩起舞。從服飾與舞姿看,屬於傳統漢族舞蹈範疇內的「軟舞」,這種舞講求表演者瘦身,不然難以展現應有的美態。

點擊看圖輯

「陶彩繪女舞俑」一對,正在表演傳統漢族舞蹈範疇內的「軟舞」。(網上圖片)

「陶彩繪持笙女俑」,長相相當於現在的「高瘦平」。陶俑梳雙螺髻,內穿襦衫,外披帔帛,下穿拖地長裙。(網上圖片)

「畫彩女射俑」。女俑身穿翻領窄袖衣,雙手作持弓射獵狀。(網上圖片)

「三彩彩繪仕女俑」。女俑衣裙展現唐初女裝祟尚緊身窄小的潮流。(資料圖片)

唐天寶年間的仕女俑。可見頭梳高髻,體型豐滿。(資料圖片)

《簪花仕女圖》(局部)。此畫成於盛唐年間,圖中的貴族婦女表現出「豐腴富態,擁容華貴」,相比在旁的待女顯得很瘦。(網上圖片)

敦煌《都督夫人太原王氏禮佛圖》。都督夫人太原王氏是天寶十二載(753年)前後出任晉昌郡都督樂庭瓌的妻子,也是表現出「豐腴富態,擁容華貴」之美。(網上圖片)

「陶彩繪持笙女俑」,長相相當於現在的「高瘦平」。陶俑梳雙螺髻,內穿襦衫,外披帔帛,下穿拖地長裙。(網上圖片)

「軟舞」的流行,還可以從「軟舞」在當時的地位得見。與女舞俑同時出土的還有樂俑5件。其中立者3件,分持琵琶、排簫、笙;坐者2件,分持鈸、腰鼓。身份仿史籍中所稱的立部伎與坐部伎。立部伎與坐部伎同時出現,在唐代考古中尚屬罕見,它表明此組樂舞俑具有很高的等級。同時也說明,在高水準的樂舞表演中,軟舞仍佔有相應的位置。

「畫彩女射俑」。女俑身穿翻領窄袖衣,雙手作持弓射獵狀。(網上圖片)

另一款要介紹的是「畫彩女射俑」。該女俑也是身穿胡服,把髮髻梳成「丫」形,身穿翻領窄袖衣,腰系帶,下著靴。頭偏向左,雙手作持弓射獵狀。唐朝社會風氣開放,許多從前只有男子才能從事的活動女子也紛紛參與,射獵便是其中之一。杜甫的《哀江頭》:「輦前才人帶弓箭,白馬嚼齒黃金勒。翻身向天仰射雲,一箭正墜雙飛翼。」王建的《宮詞》:「射生宮女宿紅妝,把得新弓各自張。臨上馬時齊賜酒,男兒跪拜謝君王。」便是當時的真實寫照。不僅宮中女子能射獵,民間女子也有不少能騎善射者,李昌夔之妻獨孤氏就有一支兩千人的女軍,穿清一色獵服,專門從事打獵活動。

「三彩彩繪仕女俑」。女俑衣裙展現唐初女裝祟尚緊身窄小的潮流。(資料圖片)

至於唐代何時開始以「以胖為美」呢?這應該是唐中期以後,特別是開元、天寶年間的事情。唐代初期有「貞觀之治」,此後的高宗、武則天及唐玄宗初期皆用心治國,成功開始「開元盛世」後。杜甫詩云︰「稻米流脂粟米白,公私倉廩俱豐實。」國家的繁榮昌盛,百姓的豐衣足食,使唐代人具備了「以胖為美」的物質條件,無論男女得以保持健康豐滿的體格。在國力強盛的前提下,唐代社會風氣開放,相容並蓄。

唐天寶年間的仕女俑。可見頭梳高髻,體型豐滿。(資料圖片)

唐朝是當時世界上的最大帝國,都城長安也成為一個國際性的大都市,世界各國的文化在這裡交匯,而唐王朝則採取了海納百川的態度。在這樣的社會環境中,唐代女性所受到的束縛較之其他朝代要少得多,健康自然的女性之美也就可以無所顧忌地任意揮灑。

《簪花仕女圖》(局部)。此畫成於盛唐年間,圖中的貴族婦女表現出「豐腴富態,擁容華貴」,相比在旁的待女顯得很瘦。(網上圖片)

這一時期,女性的穿著打扮是中國歷代女性中最為大膽和性感的,這在唐代名畫《簪花仕女圖》中即可得到印證。圖中所畫的女子,雲鬢蓬鬆,頭戴碩大的折枝花朵,簪步搖釵,衣著輕簿的花紗外衣,另配輕紗彩繪的披帛,內衣半露,上有大撮暈纈花,袒胸露臂。這種性感的裝束也只有穿在「胖美人」的身上才顯得相得益彰。

敦煌《都督夫人太原王氏禮佛圖》。都督夫人太原王氏是天寶十二載(753年)前後出任晉昌郡都督樂庭瓌的妻子,也是表現出「豐腴富態,擁容華貴」之美。(網上圖片)

另外,李唐王朝的皇族本身還具有少數民族的血統,受到北方少數民族祟尚健康壯碩之美的影響,唐朝幾代君王都寵愛武則天、楊貴妃這樣豐腴富態、健康自然美女的欣賞。唐代碑刻上渾厚、圓潤的書法,畫卷裡儀態高貴、花蕾飽滿的牡丹花,墓葬雕塑中膘滿臂圓的駿馬等,無不體現了唐代人建立在強盛國力和開放文化基礎上的獨特審美觀。

由此可見,「以胖為美」應該是中唐時代經濟發達的表現,並以唐玄宗天寶年間最為明顯。隨著唐代國力在安史之亂後走向下坡,「朱門酒肉臭,路有凍死骨」,也就意味著失去支持「以胖為美」的經濟條件,最終又回到五代十國及宋代傳統標準的審美觀。

提起黑龍江,不少人會聯想到哈爾濱冰雕展等等。但現今大熱旅遊景點往往在古時屬犯人流放之地,如韓國有濟州島,在中國則有黑龍江。在清代,黑龍江的寧古塔、齊齊哈爾、墨爾根、三姓及卜魁等地,曾是清代著名的流放地。被流放者受盡磨難、苦苦掙扎,在有意無意間把中原先進的教育水準、農耕技術以及生活方式帶到東北苦寒之地,從而促進當地文化大力發展,在今天已被稱作「黑龍江流人文化」,更因為當地檔案館首次開設「流人文化」系列專題而開始被重新認識。

黑龍江省檔案館三級主任科員曹月 (網上圖片)

據黑龍江省檔案館三級主任科員曹月表示:「來到我們黑龍江地區的這些流人,大多數一些文化素養比較高,在此教化村民,傳播了一些先進的耕種和紡織技術,在此開辦學堂、私塾等。」

古代對讀書人尤其敬重,他們雖被流放到寧古塔,但當場地官吏及當地百姓還是十分敬重。流人在寧古塔,雖是刑餘之人,尚且自由,從大將軍到副都統、協領、佐領大都願交結為友好,而文人們還可經常相聚。比如明末清初詩人吳兆騫,以「丁酉科場案」流放寧古塔,便於當地開館授徒。後來,巴海將軍專門聘吳兆騫為書記兼家庭教師,教授他兩個兒子額生、尹生讀書。

寧古塔 (網上圖片)

流人到了寧古塔,也帶來中原發達的商業文化,即「倡滿人耕而賈」,在這方面有名者如楊越。楊越在明末曾任京口(鎮江)副總兵,因順治年間的通海案,於康熙元年(1662年)十月被發放寧古塔地。他被描述為大個頭、大臉盤、大眼睛、大鬍子、大嗓門兒的人,任俠慷慨。他走街串户,與人們交談,提出見解,向滿人講述耕作技術,教人們經商。剛到寧古塔時沒米下鍋,他就在街頭擺上地攤,拿自己的物品與當地人換糧食。楊越的妻子范氏烹飪技術出色,夫妻二人開了一座糕餅鋪,還製作紹興風味小吃,每天食客盈門。楊越與吳兆騫是鄰居,兩人交往密切,「談心夜夜入三更」,和其他流人也是「雪窖聯吟,冰天共酌」。當有人求藝的時候,他毫無保留。他把從家鄉帶來的布帛、絲絮拿來與人交換,教當地人把人蔘、貂皮拿到市場上交易。

楊越畫像 (網上圖片)

寧古塔地盛產人蔘、貂皮,從北京、盛京(今瀋陽)等地來的商人多了起來,商業貿易活動繁榮起來,建立起了跨區域的貿易體系,並與圖們江對岸的朝鮮建立了貿易關係。《柳邊紀略》載:「寧古塔人每年一次,往高麗會寧府互市,亦以八月。然命下遣官監視,每年十一月方行。市會寧者,多以羊皮襖、布匹,往易牛、馬、紙、布、甕,而書特貴。康熙初,姚琢以《明季遺聞》易牛一頭。」商貿的繁榮,使寧古塔新城呈現出「商販大集,南產珍貨,十備六七,街市充溢,車轎照耀」的景象。為了開發交通,以利通商,發展經濟,薩布素親自丈量寧古塔至吉林的里程,建立驛站,便有了商賈絡繹不絕的景象。

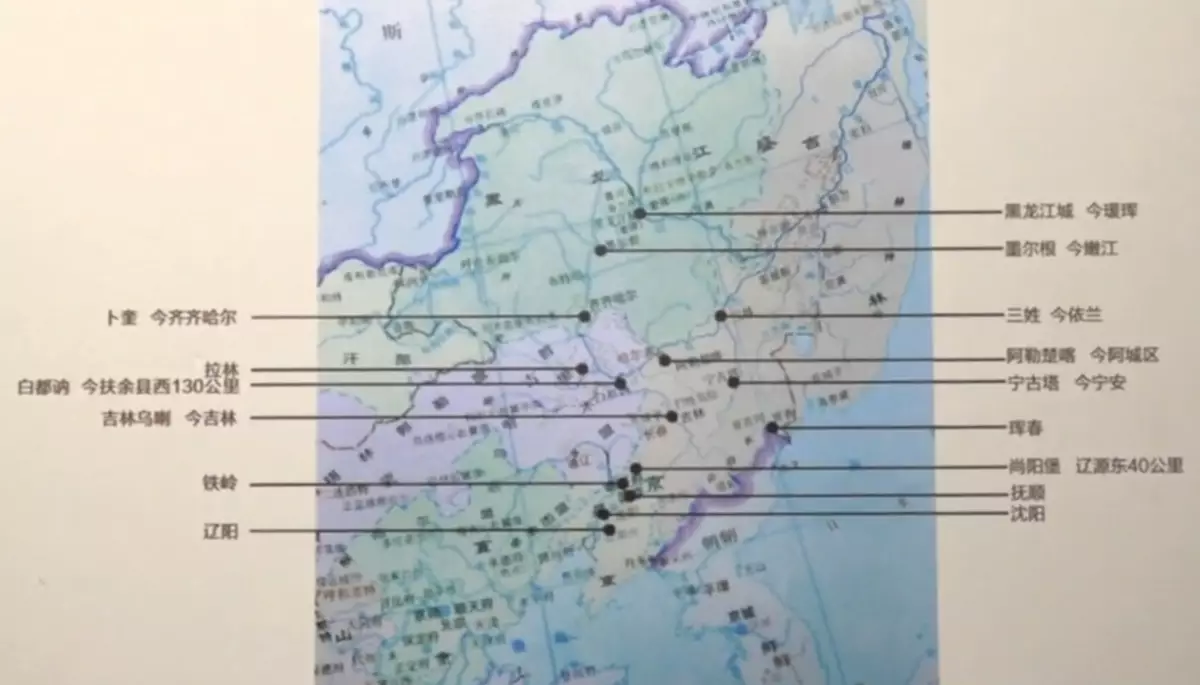

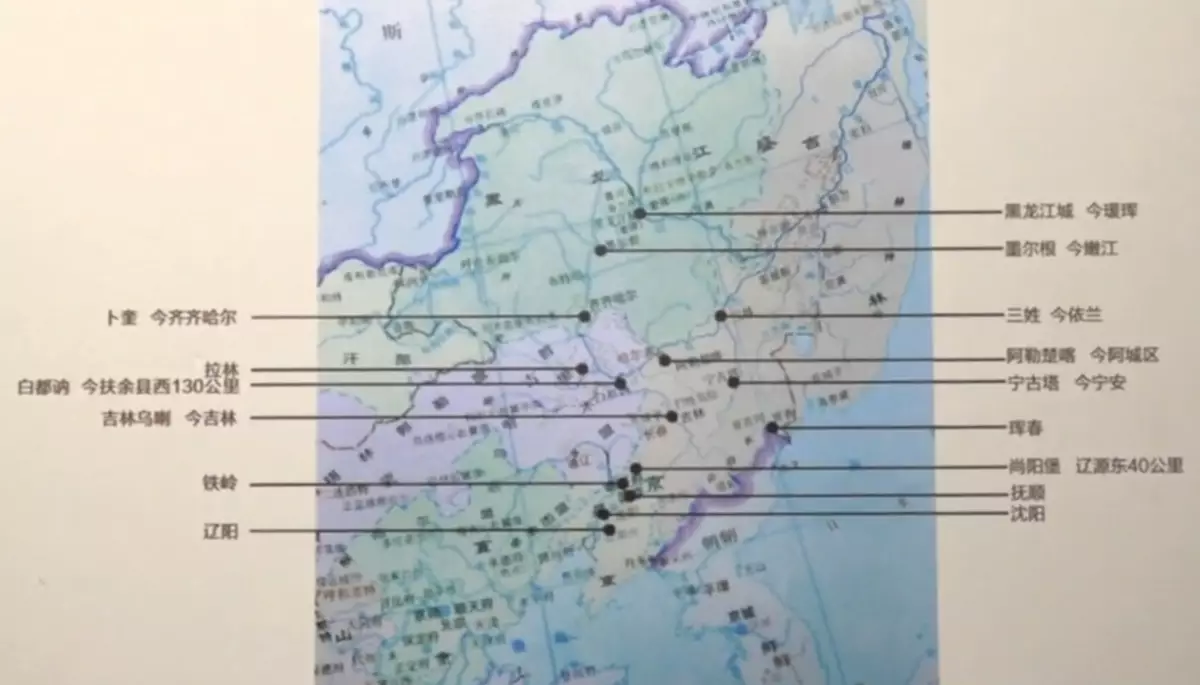

東北流人主要分佈圖 (網上圖片)

吳兆騫在《歸來草堂尺牘》寫道:「寧古塔地方,鄉紳舉人俱照中國(內地)一樣優免。」為改變當地人「耕者絕少,彌望無廬舍」的狀況,積極傳播中原地區先進耕作技術,並教人們「破木為屋,覆以其皮(獸皮)」。在自己家中設立「讀書草堂」,把《五經》、《史記》、《漢書》、《李太白全集》作為教材,義務教書育人。巴海將軍請楊越到自己家中給兩個兒子講授漢學,受到啓發後,辦起了龍城書院,成為寧古塔第一所官學。

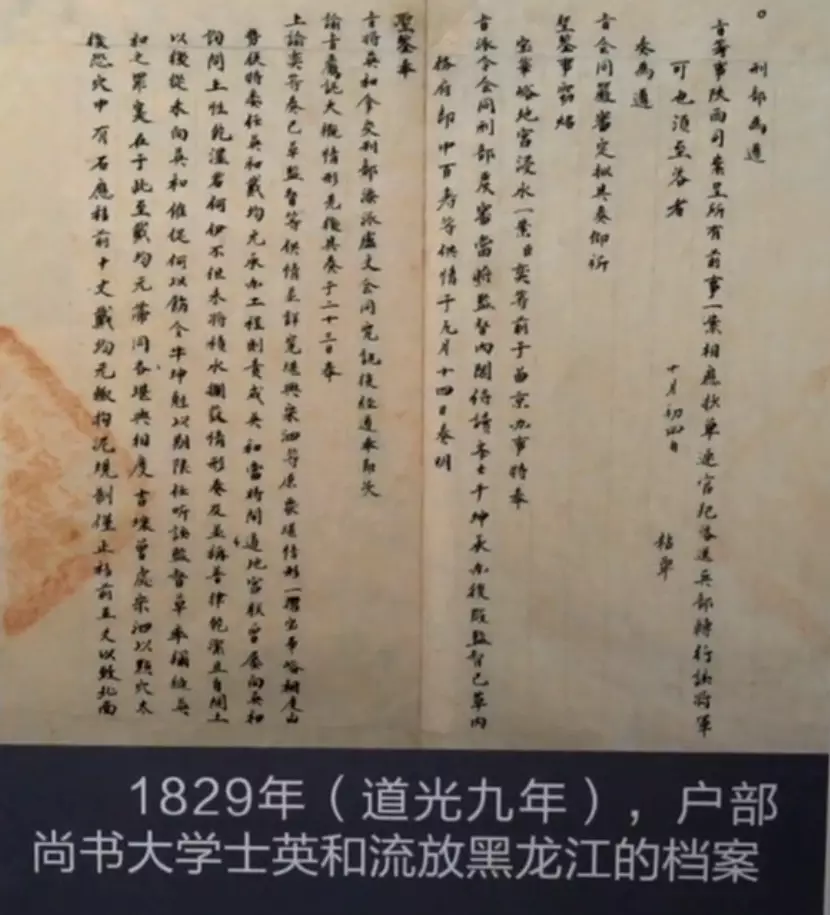

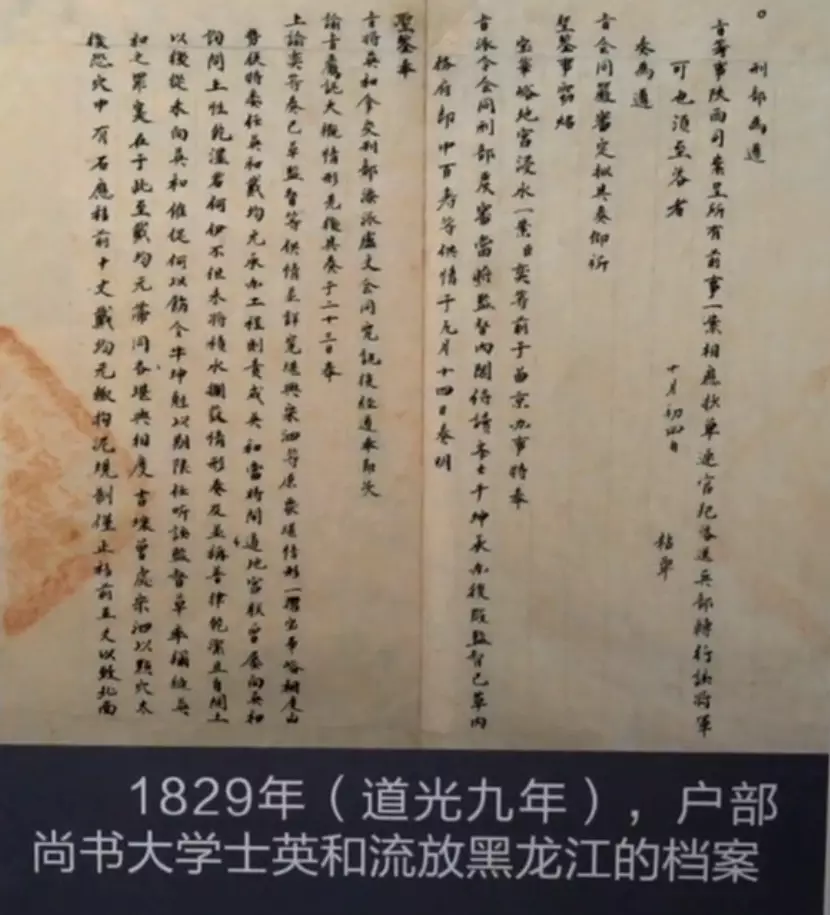

流人被流放黑龍江檔案 (網上圖片)

也可以說是因禍得福吧!流人在寧古塔不用當差,不納糧,生活困難時,還能得到救濟;流人們常常是官吏們的座上客,經常陪宴、陪飲,每當將軍、副都統有重要差事,如巡邊、作戰、進京朝見出行之前,吳兆騫都要做詩相贈。在《秋笳集》中有許多這樣的詩,《陪諸公飲巴大將軍宅》、《奉送大將軍安部海東》、《送阿佐領奉使黑斤》,描寫的大都是為官吏送行,也看出彼此間相交濃厚。在謫戍寧古塔的二十多年中,吳兆騫看到這裏物產富庶,有許多特產,多年之後,他都不能忘懷,如人蔘,飲人蔘水可以強體。各種動植物都常常出現在吳兆騫的筆下。

寧古塔 (網上圖片)

在《寧古塔紀略》中有這樣一段,吳兆騫南歸之後,病重之時,仍想用他在寧古塔所居的寒舍外採的蘑菇來熬湯喝。同時,他也看到當地滿族人有着十分純樸的民風民俗。關治平在文章裏寫道:「苦寒絕地的山山水水和風土民情,都收入到詩人的筆下,讀他的《秋笳集》,你會感到那漫天白雪中的金戈鐵馬,大河日落的壯麗圖景,仰望萬古悲涼中的豪邁,審視一枝一葉的情結。」

清代文人遭流放黑龍江原是個人的悲劇,但歷史有趣的地方,在於結局往往出人意表。流人在黑龍江地過上新的生活,並把先進的中原文化帶到黑龍江苦寒之地,大力促進當地經濟文化發展。