提起絲綢之路,相信大家都會想到河西四郡中的敦煌。敦煌這個城市,不單在在河西四郡中最為具名氣,其石窟及壁畫更是聞名天下。

敦煌 (網上圖片)

敦煌位於中國甘肅省西北部,是歷來絲綢之路的重鎮。春秋時,此地因「地產好瓜」得名瓜州。戰國時,月氏逐漸強大,吞併了羌人,趕走烏孫,瓜州併歸大月氏國。

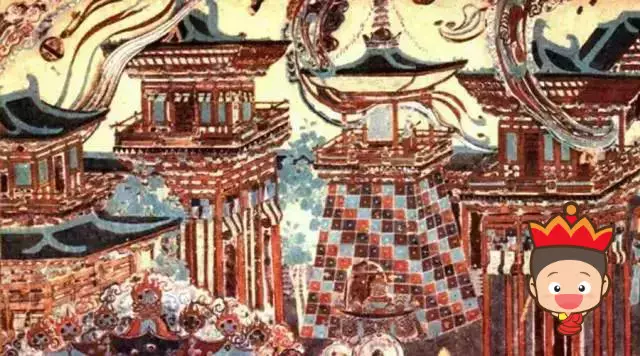

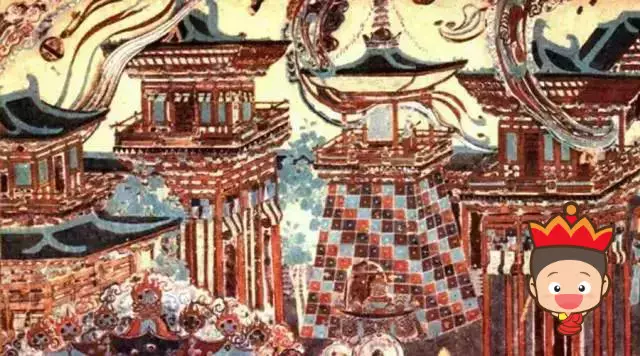

敦煌壁畫 (網上圖片)

秦漢之際,雄踞漠北的匈奴崛起,打敗大月氏國,佔據此地。直到西漢武帝時,擊敗了匈奴,才將河西地區歸入漢朝版圖,並改名為敦煌郡,意思即是「敦,大也,煌,盛也」,為河西四郡之一。

敦煌壁畫 (網上圖片)

敦煌在新朝王莽立國時,曾一度改稱敦德。東漢建立,才復名敦煌。敦煌在這個時期,一直擔當著防禦匈奴進攻的重任。同一時間,敦煌經濟發展、地位提高,中央主管西域事務的護西域副尉更長駐敦煌,成為統轄西域的軍政中心。

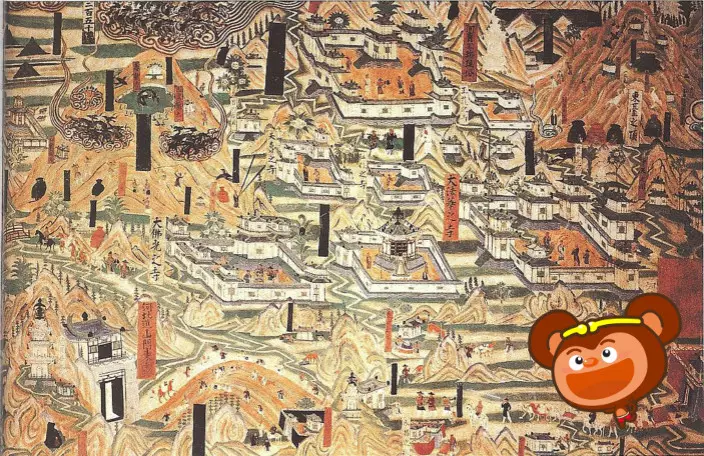

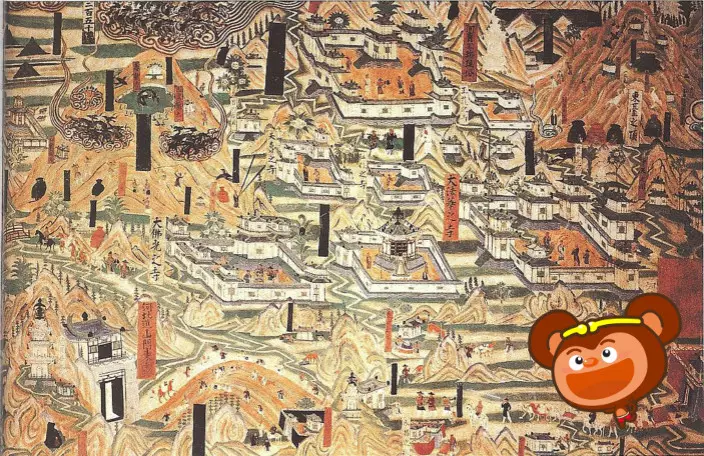

莫高窟 (網上圖片)

至於令敦煌的名氣更盛,便是俗稱千佛洞的莫高窟,其以精美的壁畫和塑像聞名於世。始建於十六國的前秦時期,歷經十六國、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等歷代的興建。

莫高窟合共有735個洞窟、壁畫面積高達4.5萬平方米、泥質彩塑2415尊,是世界上現存規模最大、內容最豐富的佛教藝術地。近代發現的藏經洞,內有5萬餘件古代文物,並衍生出了一門專門研究藏經洞典籍和敦煌藝術的學科——敦煌學。

「雙管齊下」這個成語最早的相關典故是出自於唐代朱景玄所寫的《唐朝名畫錄》,在卷九十七有提及:「惟松樹特出古今,能用筆法。嘗以手握雙管,一時齊下,一為生枝,一為枯枝。」

唐代畫家張璪不但擅長文學,其畫技還十分高超。當朝宰相劉晏很欣賞他的畫,還特意邀請他去京城,舉薦他擔任檢校祠部一職。可是後來張璪因事獲罪,被相繼貶為衡州司馬以及忠州司馬。由於張璪在官場上鬱鬱不得志,以至於他把更多的心思和時間都放在畫畫上。他山水松石畫中激越的筆勢、颯爽英姿吸引了時人的目光,甚至連當時有名的畫家畢宏都問他到底師從何人。

張璪曾畫有《松石圖》、《寒林圖》、《松竹高僧圖》等作品,並著錄於《宣和畫譜》,但其實多數作品已失傳。(網上圖片)

張璪善畫山水,尤精松石。雖然他的技法受到王維水墨畫的影響,但他也有自己獨創的技法和風格。因為他的松石畫常常透露出獨特的意象,所以總是引起京中的猜畫風潮。每當畫成,人們都會爭相搶購。

建中三年,張璪作畫於長安。聽說當時張璪手執兩筆,同時作畫。更人驚訝的是,兩支筆可以畫出不同的景象。一支畫出鮮活的松枝,另一支畫出幹枯的樹幹,氣勢超然。要是張璪畫到得意之處,更是會以手醮色,直接揮塗。可別小看張璪的指畫,他可以單憑手指就把山石的凝重,泉水的徑流,表現得活靈活現。凡是看過他作畫的人,沒有一個不佩服他那雙管齊下的本事,甚至後來王默的「腳蹙手抹」也是受到張璪指畫的啟示。

雙管齊下 (網上圖片)

面對畢宏的提問,張璪僅回答了一句「外師造化,中得心源。」這句話的意思很簡單,當中的「造化」指的就是大自然,「心源」也即作者的內心感悟,所以這句話的意思就是說大自然是藝術的根源,而畫師們就該師法自然。可是自然之美能不能轉換成藝術之美,還是得看藝術家的內心情思和作畫構設。張璪的這句話是中國美學史上「師造化」理論的代表性言論。

後世據此典故引申出「雙管齊下」這個成語,成語中的「管」字其實就是筆的意思,原指手握雙筆同時作畫;後比喻做事同時兩個方面進行或同時使用兩種方法解決問題。

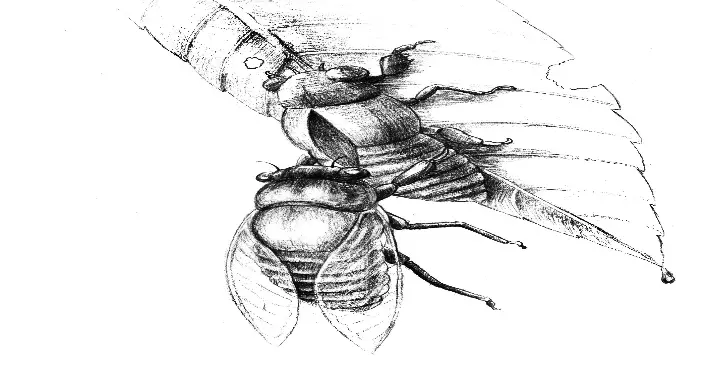

網上圖片