香港抗疫全面爆煲,中央看不過眼,國家主席習近平發聲,官媒在今日凌晨4時30分發稿,指習主席作出重要指示:抗疫壓倒一切,中央全力援港。

習主席的講話和相關新聞突顯兩方面的內容:

一、用語嚴厲。習主席直接叫特區政府「負起主體責任」,要動員一切可以動員的力量和資源,採取一切必要措施,確保市民的安全和健康。

近日港澳辦兩次發稿,已經顯示中央對香港的疫情失控,極度關切。但每當稿件中有片言隻語提到中央支持特區政府抗疫時,都會被曲解為「支持特區政府現有的抗疫方式」。所以,習主席今次不再對特區政府有半句的安慰言詞,直接指示特區政府要負起主體責任。按內地用語,「負起主體責任」,即是第一責任人,要為工作失誤負全責。換言之,若香港抗疫失敗,不能快速控制疫情、不能清零,特區政府要負全責,請你好自為之。

二、中央協調。有關報道提到中央決定成立以國務院港澳辦和國家衛健委牽頭的相關部門和專家、廣東省和香港特區政府三方面組成的「工作協調機制」,以加大抗疫工作的統籌協調力度。

上星期六,內地和香港召開抗疫會議之後,當日討論了的特區高層的工作安排,但回港後又推倒重來。如今中央決定的「三方工作協調機制」,說明了中央會直接介入統籌香港的抗疫工作,以確保內地和香港商定的抗疫政策不走樣、不變形,並且能夠落到實處。

香港爆疫已去到失控的地步,國家主席也忍不住要發聲。現時的情況,令人想起2004年,國家主席胡錦濤叫香港特區管治班子「查找不足」的情景。

2003年,香港就《23條》立法,觸發抗議大遊行,最終立法以難產收場,同年11月區議會選舉,建制派亦大敗。一年過後,香港的政治局面並無好轉。2004年12月,國家主席胡錦濤在澳門接見香港特首董建華和一眾特區高官,胡主席當面訓戒香港特區管治班子,要求他們「總結經驗,查找不足」,即時引起香港各界重大關注。

回到現在,香港2019年暴發特大的「黑暴事件」,要中央介入,制訂《港區國家法》和完善香港的政制之後,亂局才穩定下來。但不旋踵又出事,新冠疫情全面失控,難怪阿爺震怒。

香港特區政府抗疫不力,爆疫的勢頭未止,香港不急謀補救,卻開始萌生投降思想,建議與西方國家與病毒共存,與西方國家抗疫失敗所走的舊路,一模一樣。西方國家不理小市民人命,只顧大資本家生意,中國大陸和香港不應這樣,特區政府的首要工作保障人民生命,不是任由死亡發生,甚或一廂情願,期望疫情3月見頂。

如今中央追責尚屬其次,首先要求香港馬上控制疫情,快速清零。

若要查找特區抗疫不足,要立刻扭轉敗局,主要分3方面:

第一,領導嚴重失誤。香港抗疫失敗是整體領導及抗疫策略錯誤。特區政府面對傳染力特強的Omicron新冠變種病毒,只是沿用過往的一套套路:加強社交限制去控制疫情。先是對疫情的估計過份樂觀,經常以為14日後疫情會停; 到疫情爆發到超乎其想像,不能不面對現實的時候,又手足無措,應變行動完全追不上疫情擴散的速度。

特區政府的抗疫策略,從一開始就排斥內地對抗嚴重疫情有效方法,例如封城和全民檢測。如果港式抗疫不斷加強限聚是A計劃,內地的封城(其實西方也有做過)和全民檢測是B計劃。特區政府的領導心中只有A計劃,一路做到底,任由風吹雨打跌落懸崖都不會變,沒有在疫情失控時一下子轉去B計劃抗疫的打算。這種化石腦袋,面對急促擴散的疫情,既不科學,又永遠落後於形勢。

要扭轉敗局,要麼換人,要麼換腦袋,將抗疫方法180度轉向,若兩者都不換,就會一黑到底,死傷無數。

第二,沒有堅守動態清零的目標。在香港未有八、九成市民接種了3針疫苗,亦未有普及的特效藥可以治療新冠肺炎前,根本不存在與病毒共存的空間。香港在抗疫失敗的時候,卻想與病毒共存,如非有「西方一定好」的政治偏見,就是投降主義作祟。特區政府高層過去口講要動態清零,又不見有什麼清零的行動計劃,卻見到從行政會議要員到政府專家,天天在吹「共存論」,令人懷疑,特區高層內心有多堅持動態清零的目標。

所以,務必徹底扭轉這種思想,重新確立動態清零的目標,而且不止口講就算,要有具體清零的計劃,有時間表有路線圖。理念上,政府可用一星期進行部署,訂出「一個月內清零」的目標,並提出具體計劃。我認為14日全城禁足加4至5輪全民強制檢測,香港有望在1個月內清零。香港做到不到中國式禁足,做西方式禁足都好,每日讓人們出街一小時買食品藥品或做驗測,維持必要服務的人員可以外出上班,目標是把出行人流減少九成以上。

政府若不同意這個做法,請提出可以一個月清零的其他方法。若無方法,又繼續話動態清零,只是騙中央吧。

第三,有作戰式的組織和強有力的執行。在香港兩年前爆疫之初,特區政府公布過有一個「由行政長官親自領導抗疫的督導委員會暨指揮中心」,但近期都沒有見到這個「抗疫督導委員會」正式開會。特區政府只是在每天早上的所謂「早禱會」上,特首和問責高官隨意議論一下、報告最新情況、講講外界的評論,鬆散地討論抗疫工作就完事了。

在過農曆年前疫情開始失控時,「早禱會」上還在拗疫情是否很快會受控,主導的樂觀派,還覺得疫情很快會過去。政府根本沒有一個作戰式的決策和執行機制,去對抗疫情。

特區高層現在的狀況,和習主席所講「動員一切可以動員的力量和資源,採取一切必要的措施」,去遏制疫情保障生命,相去甚遠。

我覺得只能由中央介入,定出明確的政策和指標,透過三方工作協調機制,天天開會,要求特區政府交差。例如要多少時間內搞好多少方艙醫院,要特區交貨。

香港不是美國,不會見到有95萬人因新冠死亡,都無動於衷,香港要爭分奪秒,拯救生命。要快速清零,一切只好通權達變了。

盧永雄

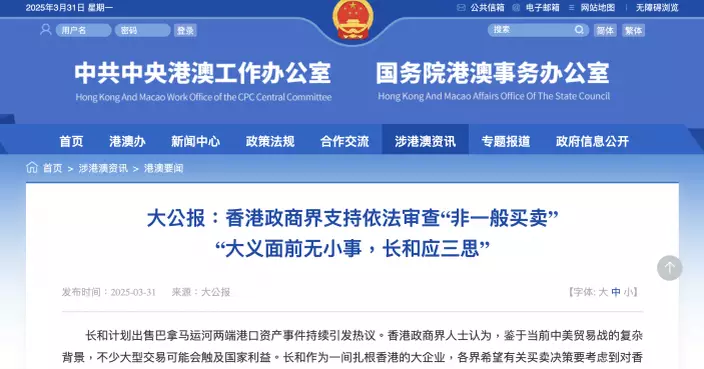

長和集團出售全球43個碼頭一事,出現波折。上周五,接近長和高層消息人士向媒體放風指,本周不會簽署任何協議。同日,國家市場監管總局反壟斷二司負責人明確表示,將對長和及美國基金貝萊德等簽署的巴拿馬等港口交易協議,依法進行審查。外界相信長和暫緩交易,和國家的審查有關。

不過要注意,接近長和高層消息人士只是說,「不會在本周簽署任何協議」,並不是說會停止交易。估計長和仍然想推進交易,不過在國家市場監督管理總局調查的風頭火勢之下,暫時將交易緩一緩而已。

從國家安全及國際航運業的利益而言,中國應該設法阻止這宗交易。

第一, 交易損害國家利益。今次長和要出售的43個碼頭,包括手握巴拿馬運河咽喉的兩個港口和41個主要是「一帶一路」沿線的港口。在正常的情況下,或許可以用「在商言商」的說辭,來掩飾交易的政治性本質。但如今在特朗普2.0的國際形勢下,仍然說交易是「在商言商」,就絕對是自欺欺人。

美國已經充分展示對中國、特別是中國的造船業和航運業的惡意。首先,特朗普早已威脅,要收回巴拿馬運河的港口,聲稱長江和記在巴拿馬運河兩端擁有兩個主要港口,是「由中國運營」。美國明顯想控制巴拿馬運河,借此壓制中國。其次,美國計劃收取中國船隻入港停泊費每次150萬美金,明顯針對中國的造船業。還有,特朗普聲言要奪取丹麥屬下的格陵蘭,其團隊聲言借此阻止中國染指北極地區及相關的北極航道。美國要打擊中國的造船業及航運業的態度,昭然若揭。

如果長和這43個碼頭被美國的基金貝萊德集團控制,在美國政府一聲令下,這些碼頭可以大幅加徵中國船隻的停泊費,甚至禁止中國船隻進入,對中國的航運業會造成致命的打擊。而即使眼盲心瞎的人,都應該感受到美國對中國的惡意。

第二,交易壟斷國際航運。長和的交易對象是貝萊德集團、貝萊德屬下的環球基建合夥人公司(Global Infrastructure Partners,GIP)及來自意大利的地中海航運集團(MSC)旗下的碼頭投資公司(Terminal Investment Limited,TiL)合組的財團。貝萊德屬下的環球基建合夥人公司(Global Infrastructure Partners,GIP)是全球最大的基建股權基金之一,本來已經持有多個港口和碼頭股權,而他的意大利夥伴地中海航運集團,是全球以運輸能力計最大的航運公司,他透過旗下的碼頭投資平台TiL,在全球31個國家運營72個碼頭,據德路里《全球集裝箱碼頭運營商年度回顧與預測》(2024/25)報告,按權益輸送量排名,MSC(包含TiL)2023年的權益吞吐量是4230萬個標準箱(TEU),全球排第7,而和記港口2023年的權益吞吐量是4300萬個標準箱,全球排第6,當MSC(包含TiL)收購和記港口的主要港口權益後,勢將超越排第一的新加坡PSA國際(2023年的權益吞吐量6260萬個標準箱),成為新的世界第一。地中海航運MSC既是最大航運公司,也成為最大的碼頭營運商,這不單對中國的航運公司構成威脅,也都會對環球的航運公司造成威脅。試想若MSC之後利用旗下的碼頭,減低自己的航運公司的收費,或者是加徵包括中國在內的其他航運公司的收費,都會令到其他經營者難以和MSC競爭。這是最典型的「經營者集中」壟斷行爲,對全球航運業構成重大威脅。

第三,中國要依法阻止交易。按國家《反壟斷法》第2條,中國不單可以阻止境內的壟斷行爲,亦都可以阻止境外的壟斷行爲。長和這次交易跌入國家《反壟斷法》第2.3條指明要規管的壟斷行爲,即「具有或可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中」。長和的交易很明顯是令到港口行業兩個主要經營者集中,再加上背後是最大的航運集團,令壟斷經營者有可能濫用市場支配地位。

按國家《反壟斷法》第46條規定,違反規定實施壟斷性協議的,可以責令停止違法行爲,並沒收違法所得,以處罰上一年度銷售額百分之一以上、百分之十以下的罰款。

換言之,如果國家認定長和交易是一個壟斷性交易,可以責令停止交易,如果強行交易的話,可以沒收違法所得的190億美元。至於調查的時限,按國家《反壟斷法》第25條規定,會自收到經營者提交的文件資料之後的30日之內,對經營者集中行爲進行初步審查。如國家反壟斷執法機構決定實施進一步審查,應當自決定90日之內審查完畢,作出決定。換言之,國家會先要求長和提交相關資料,然後在30日之內決定是否進一步審查,如果進一步審查,就要到90日之內審查完畢。

有人說規管違反「一國兩制」原則。這件事涉及國家利益及國際重大的公共利益,和兩制無關,即使長和是外國公司,國家都可以出手阻止。近年都有很多相關的先例,例如2016年的高通收購荷蘭恩智浦半導體公司案,2022年杜邦收購電子材料製造商羅傑斯案,以及2023年英特爾收購以色列芯片製造商高塔半導體案,這3筆交易都是以失敗告終。

以2016年的高通案爲例,高通當時提出以380億美元收購荷蘭恩智浦,後來進一步提價至440億美元。2018年,高通已獲得美國歐盟等8個主要市場監管部門的批准,但中國的國家市場監管管理局未予批准,最後高通在2018年7月26日宣布放棄交易,並支付20億美元的分手費,成爲一個因爲收購會造成國際壟斷而被終止的典型案例。

有人不明白外國公司收購為何受中國規管。其實制止壟斷性交易和各國都有規定,按我國的國家《反壟斷法》規定,參與集中的經營者中有兩方上一會計年度中國境內營業額超過8億元人民幣,且各方上一會計年度中國營業額合計超過40億元,或全球營業額超過120億元,就應當在交易實施前進行反壟斷申報,取得批准後才可以進行交易。

由於長和交易涉及中國的重大國家利益,亦可能涉及航運市場壟斷的國際公益,國家有關部門依法進行介入,有理有據。要堅定維護國家安全和國際公益的決心,制止可能帶來壟斷的交易繼續進行。

盧永雄