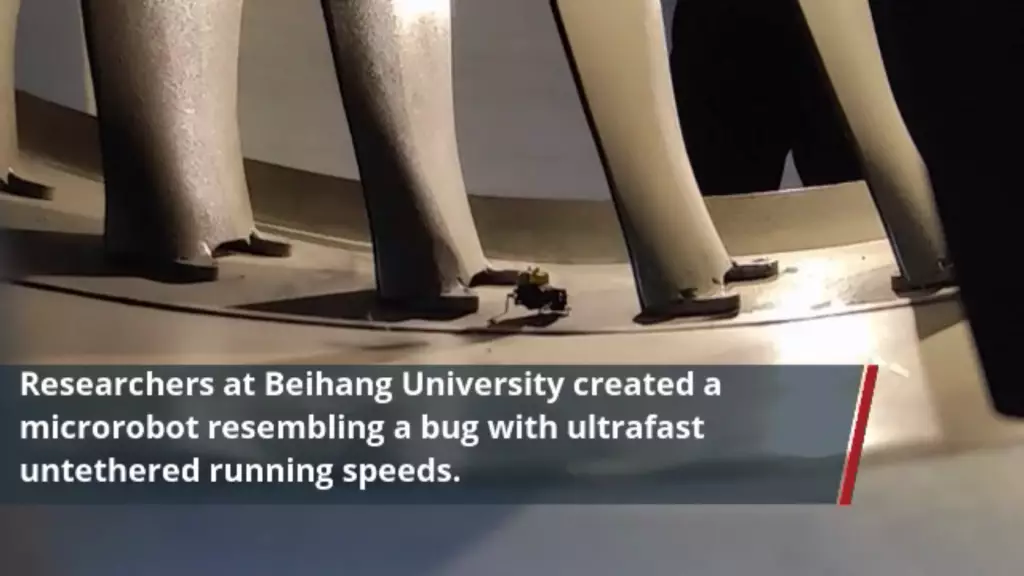

北京航空航天大學科研團隊成功實現微型動力技術新突破,並研發出一款仿生「昆蟲」,實現了昆蟲尺寸(2厘米)機器人的脫線可控爬行。

影片截圖

影片截圖

昆蟲機器人僅2厘米 重量不足2克

相關成果近日在國際學術期刊《自然·通訊》發表。文章共同通訊作者、北航能源與動力工程學院教授閆曉軍介紹,該機器「昆蟲」身長2厘米、寬1厘米、重1.76克,垂直投影面積僅兩個指甲蓋大小,具有快速機動、高載重、無線可控等特性。

影片截圖

影片截圖

影片截圖

該機器人可穿過障礙物 把求救信號傳至控制端

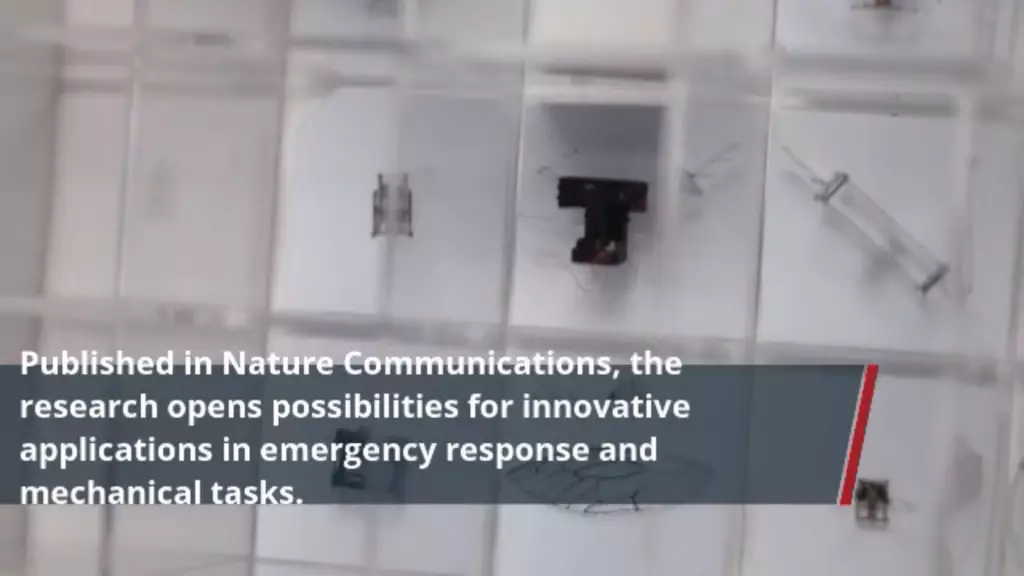

小機器昆蟲可以適應多種應用場景,例如災後救援、航空發動機檢測等。目前已完成求救信號採集驗證,可以模擬災後搜救的場景。在模擬場景中,機器昆蟲穿過石頭等障礙物後到達倒塌房屋附近,然後採集房屋內部發出的SOS求救信號並將其回傳至控制端。研究人員希望未來這款機器「昆蟲」也可用於航空發動機結構損傷檢測。

影片截圖

影片截圖

採用新型動力系統 無需外接電線供電

動力系統是機器人的「心臟」。普通機器人通常靠電動機驅動,對供能要求較高,而微型機器人內部空間不足以承載大容量電池,需外接通電線持續供電,其自由移動因此受限。北航科研團隊歷經多年研究,開發出基於直線式驅動、柔性鉸鏈傳動的新型動力系統,讓微型機器人成功擺脫電機與外接電線,通過「體內」微型電池完成電生磁,促使磁鐵振動,再帶動腿部關節運動。

影片截圖

微型動力技術有望推動微型機器人大範圍開發應用

北航博士生、團隊成員詹文成介紹,科研團隊還設計了仿生奔跑步態,通過機器「昆蟲」步頻和步幅的自適應調節,實現高載重下快速爬行;提出基於機器「昆蟲」雙腿振動頻率差的控制方法,實現運動軌跡精確控制。

影片截圖

閆曉軍表示,這一微型動力技術的成功研發,有望推動微型機器人大範圍開發和應用,助力災後搜救、大型機械設備和基礎設施損傷檢測等。