「香港再出發大聯盟」系列紀錄片《識「碳」再出發》,本周推出第四集《綠色建築》,帶大家回到香港及大灣區,探索環保低碳的建築是如何建造,當中無論是私人住宅項目採用的「組裝合成法」,還是香港理工大學的低碳建材,都展現了綠色建築如何由出生、成長到消亡過程中實現再生循環,是真正具「生命力」的建築,亦展示了綠色建築的無限潛力。

香港作為全球人口密度最高的城市之一,建築領域碳排放佔城市總量超過50%,推動建造業綠色轉型勢刻不容緩。綠色建築通過應用創新技術與可持續設計理念,從全生命周期角度降低環境負荷,其中「組裝合成建築法」(MIC)更被視為重要突破。

灣區智造MIC製作現場。

MIC技術的推廣充分依託於大灣區產業鏈優勢,通過預製件工廠化生產,提升施工精度至毫米級。位於深水埗東京街、由華懋集團與市建局共同發展的項目便是首個MIC私人住宅項目,採用來自廣州的預製組件,以「搭積木」方式迅速建成198個單元,不僅減少碳排放,更降低施工噪音與廢棄物,實現了效率與環保的雙贏。

紅磡體育館天台塗無電製冷塗層。

配合綠色建築的是綠色建材,亦廣泛應用。其中,香港理工大學研發的「再生透水磚」,利用建築廢物循環再生技術,大幅降低了生產過程的碳排放,更具突破性的是仿生技術領域的創新;另外,受沙漠螞蟻散熱機制啟發的建築塗層,亦實現「無電製冷」功能,有效降低對空調的依賴。

主持人訪問香港理工大學了解其研發的「吸碳環保磚」。

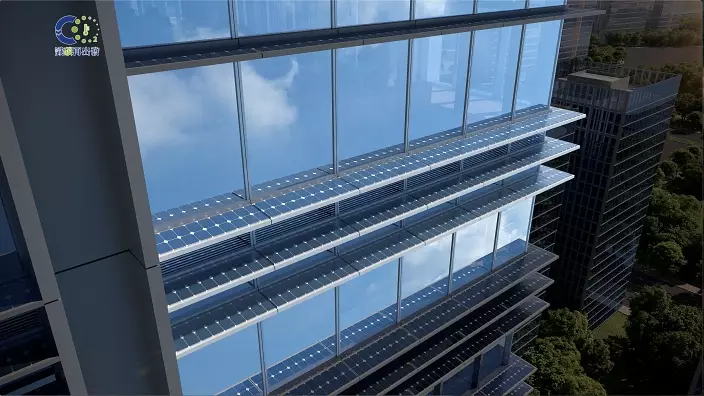

節目亦帶大家到廣州,看看國內首座超150米近零能耗建築已啟用,集成了光伏幕牆、騎樓冷巷等多項綠色技術。這些實踐有力印證,綠色建築不僅能在建造階段減排,更可在運營期間持續節能,產生長效環保效益。

廣州中建四局科創大廈光伏百葉。

憑藉大灣區產業鏈整合與建築技術創新的雙向發力,建築行業正加步邁向更綠色、更可持續的未來。

「香港再出發大聯盟」用大半年時間在甘肅、山西、福建、廣東及香港實地採訪,拍攝了10集10分鐘的紀錄片,圍繞氣候變化的威脅,國家政策及措施、以及企業和人們如何在生產及生活中實現減碳,相關紀錄片已在YouTube上架

Sebastian

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **