相機發明及西方對東方國度嚮往,促使他們到中國拍攝及寫下記錄,為後世提供更多晚清中國的資料。

自從相機的發明,以及西方人士對東方國度那種神秘的嚮往,都促使他們帶同攝影器材來到中國拍攝以及寫下記錄,為後世對了解及研究晚清時期中國模樣,多了一些富有價值的資料。除了早前介紹過的約翰·湯姆森(1837年-1921年)以及另一名英國攝影師Thomas Child之外,還有傳教士威廉·班尼斯特的收藏,他擁有的照片,不少都能反映晚清時期社會生活實況。

點擊看圖輯

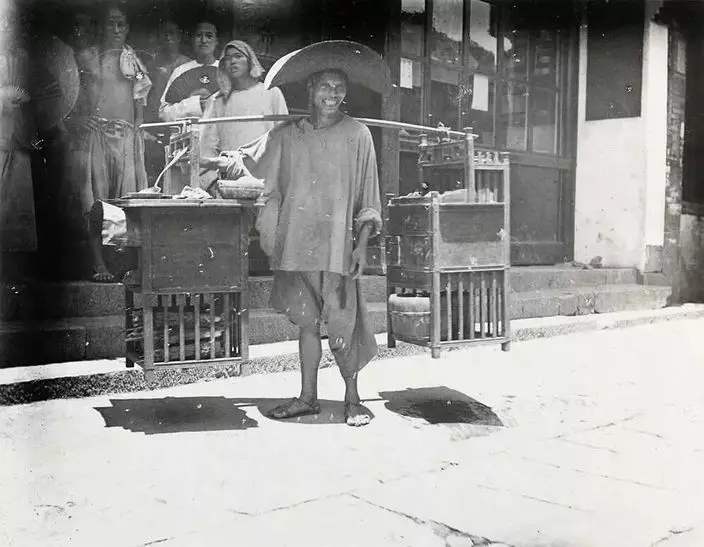

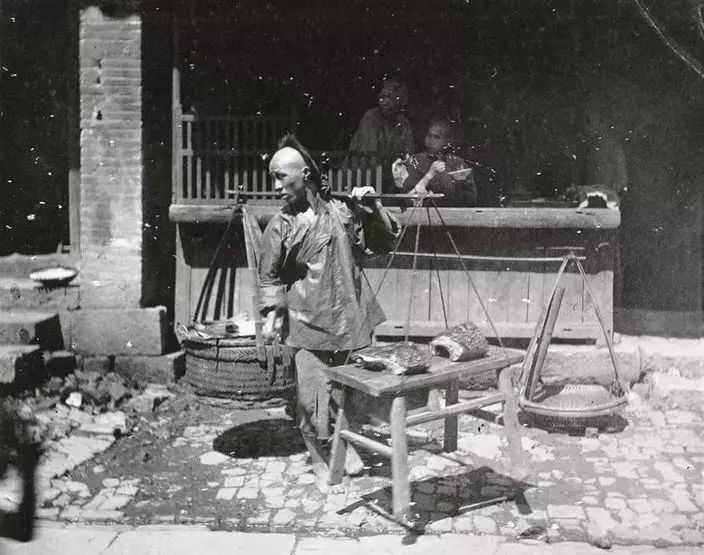

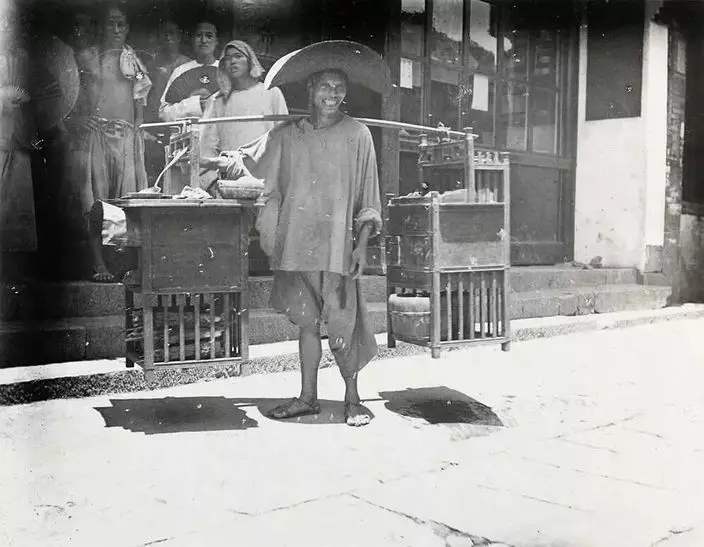

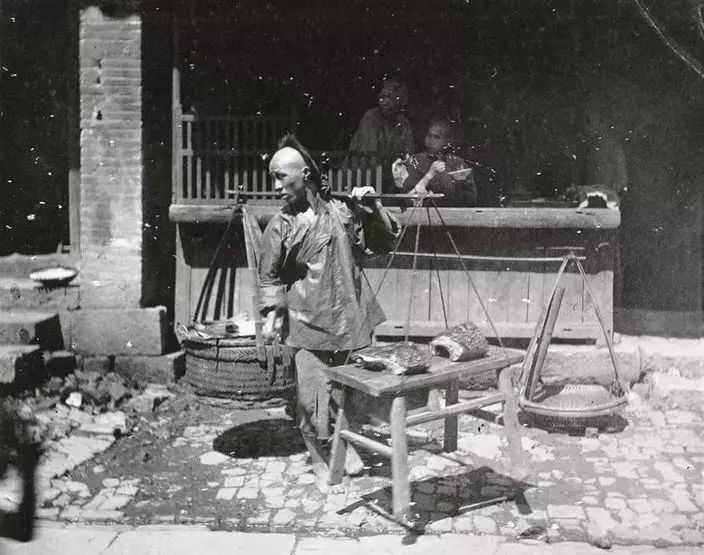

有甚麼驅使你烈日當空之下,大汗淋漓去做買賣呀?係愛,還是責任? (網上圖片)

有甚麼驅使你烈日當空之下,大汗淋漓去做買賣呀?係愛,還是責任? (網上圖片)

這次選出的十張相片,來自《班尼斯特家族的收藏》(Banister Family Collection),這收藏的主人本為晚清時期來華的傳教士威廉·班尼斯特(William Banister) (1855-1928),他曾於1908年至1923年,來到香港任副主教,其後,這套收藏轉到了他的女婿,香港輔政司史美 (Norman Lockhart Smith) 手上。

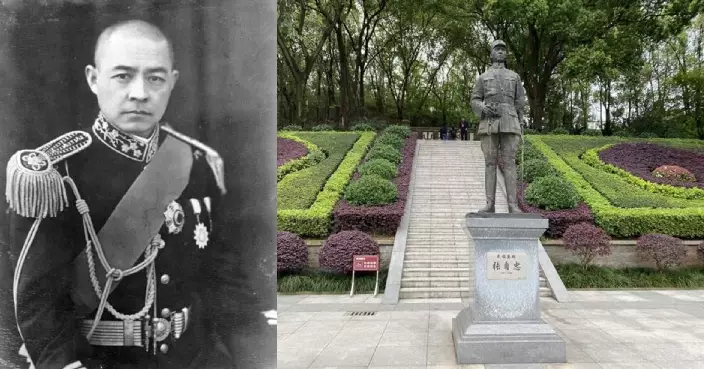

史美 (網上圖片)

《班尼斯特家族的收藏》,共有7 套,共658張照片,記錄了由1890年代至1920年代的影像,包含個人家庭照、親友照、風景、社會面貌等內容。選出來的十張相,將晚清百姓貧窮落後的生活反映出來。

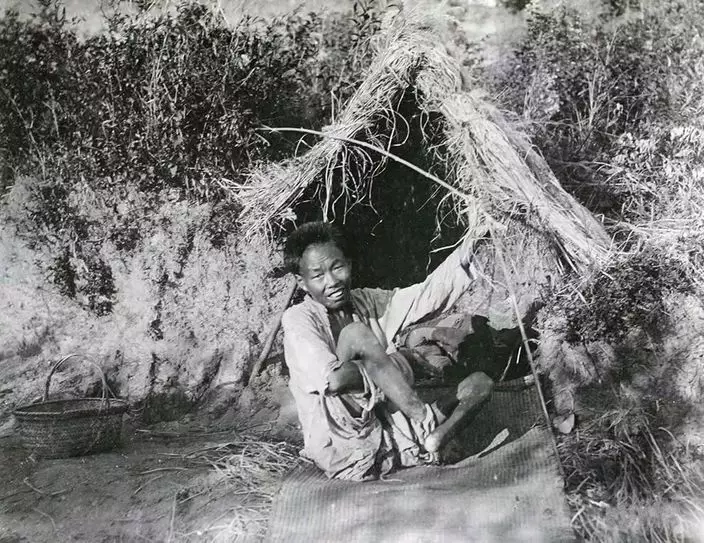

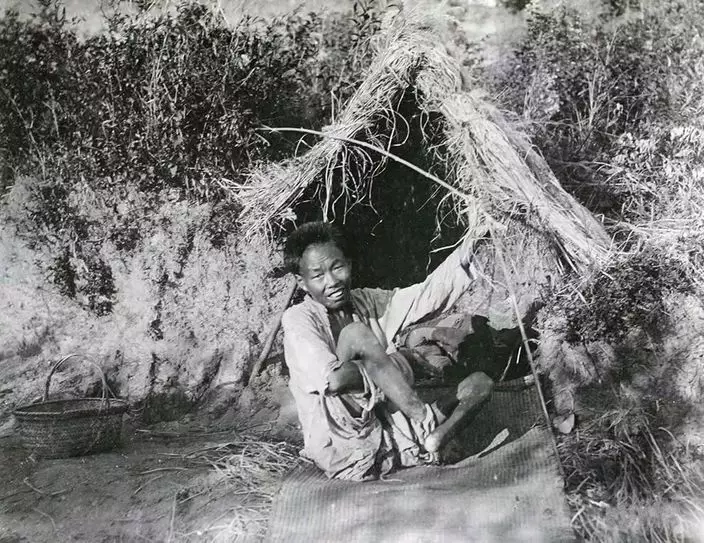

應是因為痳瘋而被截肢的殘疾人 (網上圖片)

以上圖片中的殘疾人士,他可能因為麻風病失去雙足。這個草棚大概就是他的家。事實上,清朝有套救荒濟貧的制度,但到了末年,社會經濟衰敗,保障制度功能越來越薄弱。

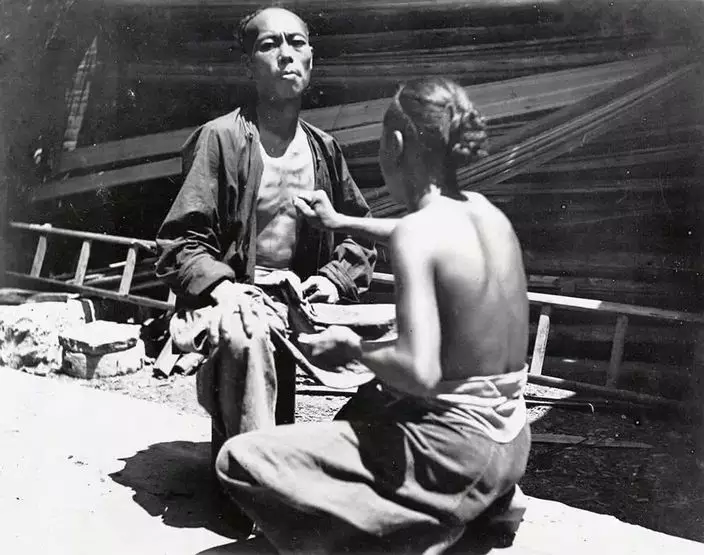

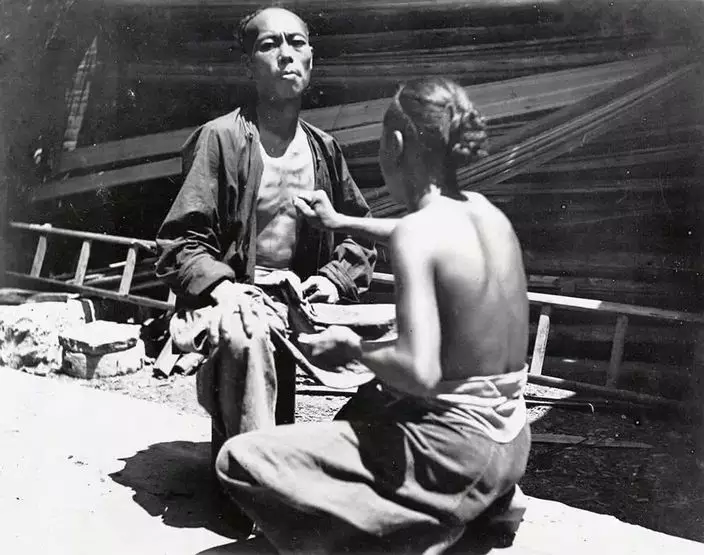

土法緩解病痛中 (網上圖片)

有些收入不高的草根,為了盡量減少開支,有點小病都不會去請大夫,以土法或民間偏方緩解病痛,究竟實際作用有多大?很難說。清末一名西方社會學家到訪時,也看到一些人,有病都不去看醫生,扛著扛著就好了,他也大感奇怪。草根一般都是大病才去求醫。

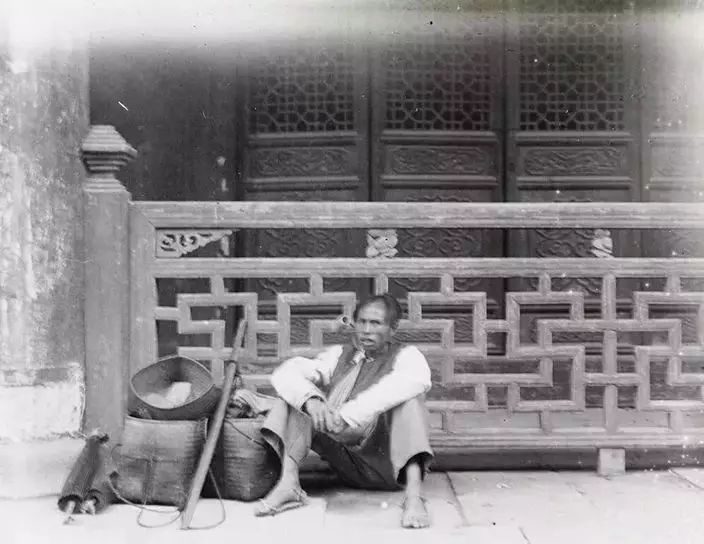

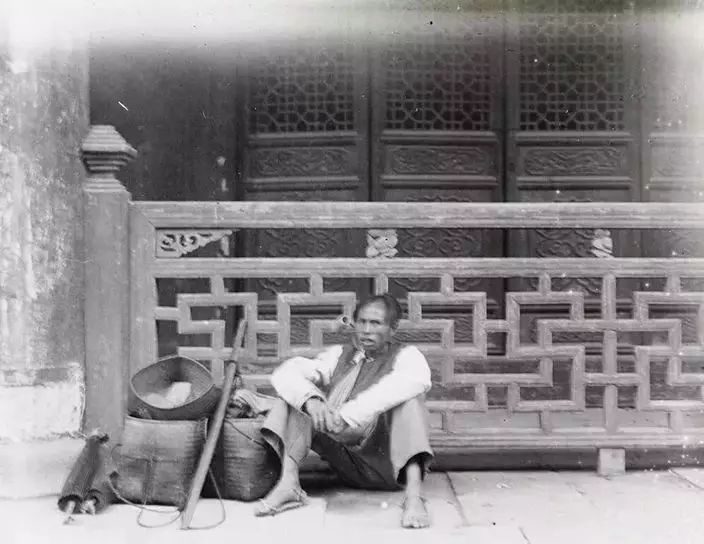

網上圖片

以上一名是正在休息的街頭藝人,據了解,他前面的布袋裝著一隻猴子。街頭藝人通常通街通巷走,表演耍猴、吞劍、胸口碎大石等「絕活」,從觀眾那裡討幾個錢。從古代一直到晚清,娛樂方式有限,街頭表演也調劑了生活。

網上圖片

路邊的土地廟,敬奉土地公及土地婆。廟門的對聯寫著:「噫敬我二老,好賜你三多。」,「三多」指多福、多壽、多男子。裡面還有一副歌頌土地公、土地婆的對聯:「公公一方公道,婆婆好片婆心」。

賣肉販 (網上圖片)

晚清在科技、經濟、社會生活等方面正在近代化,但變化主要集中城市以及城市中上階層,廣大的農村地區、城市的貧民階層,傳統的風俗習慣、生活方式依然得到保持。

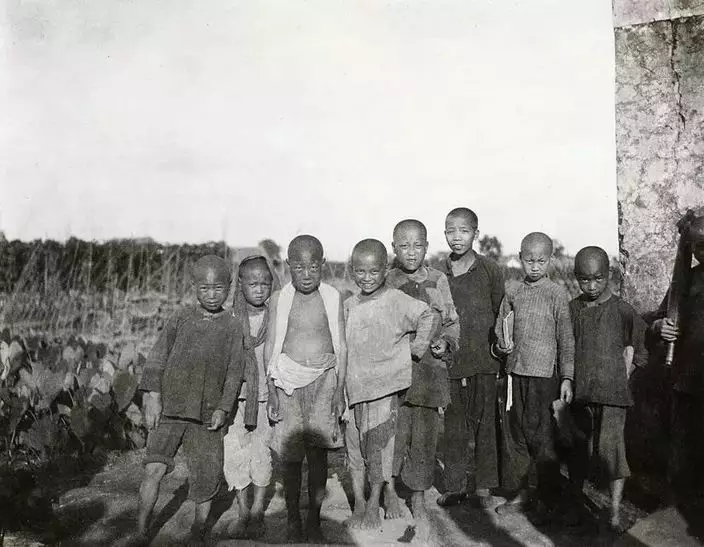

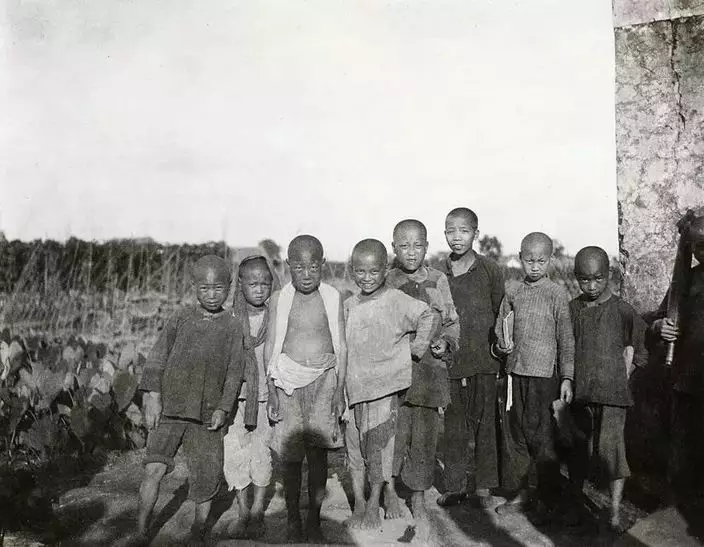

鄉村兒童 (網上圖片)

在古代,兒童的教育以家庭承擔為主。1905年科舉制度廢除後,官府設置了一套有蒙養院、小學、中學的教育體系,但是學校數量太少,且主要集中在大城市。所以,晚清民國時期農村的識字率一直很低。

烈日下的挑夫 (網上圖片)

較為富有人家的葬禮 (網上圖片)

在「洋務運動」及「求強求富」的口號下,晚清出現了兵工廠、造船廠、繅絲廠等近代化工業,但經濟主流依然是自給自足的自然經濟。絕大多數少地、失地的農民,並沒有轉化成產業工人,他們只能在城市做像挑夫這樣的苦工,或者做些小買賣。

烈日下的搬運工人 (網上圖片)

清政府為保障農民生活做了一些努力,比如禁鴉片煙禍、修水利、發展經濟作物等,主要目的還是盡量避免飢寒,未能從根本上提高農民的生活質量。

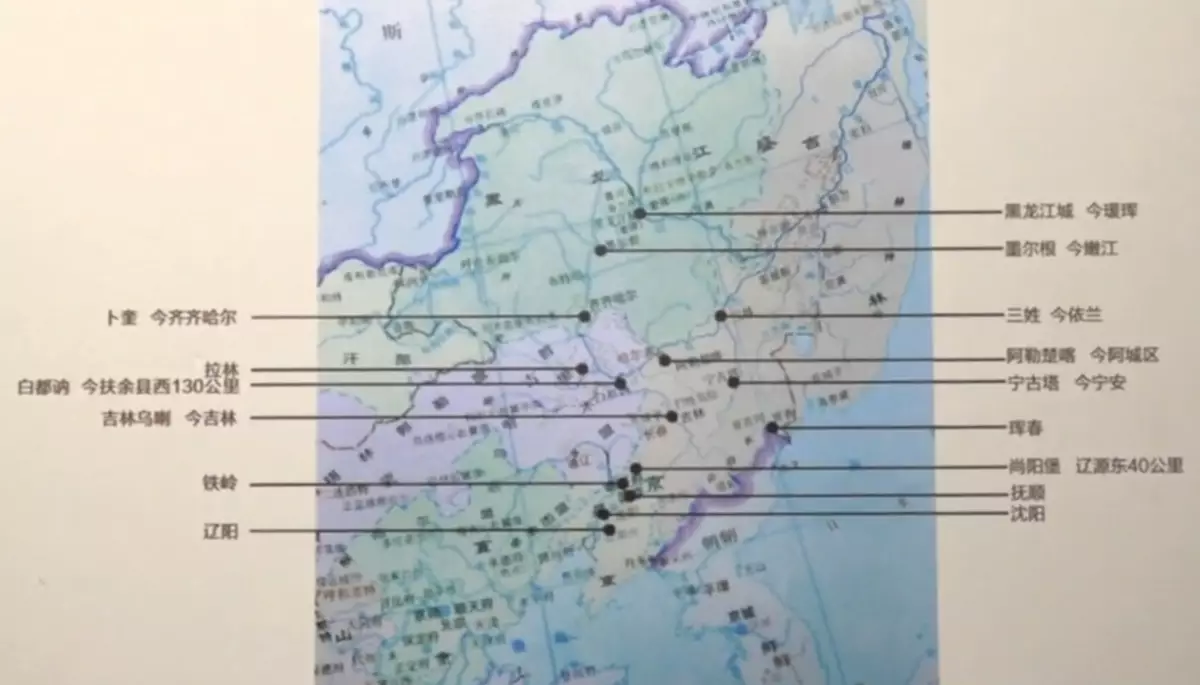

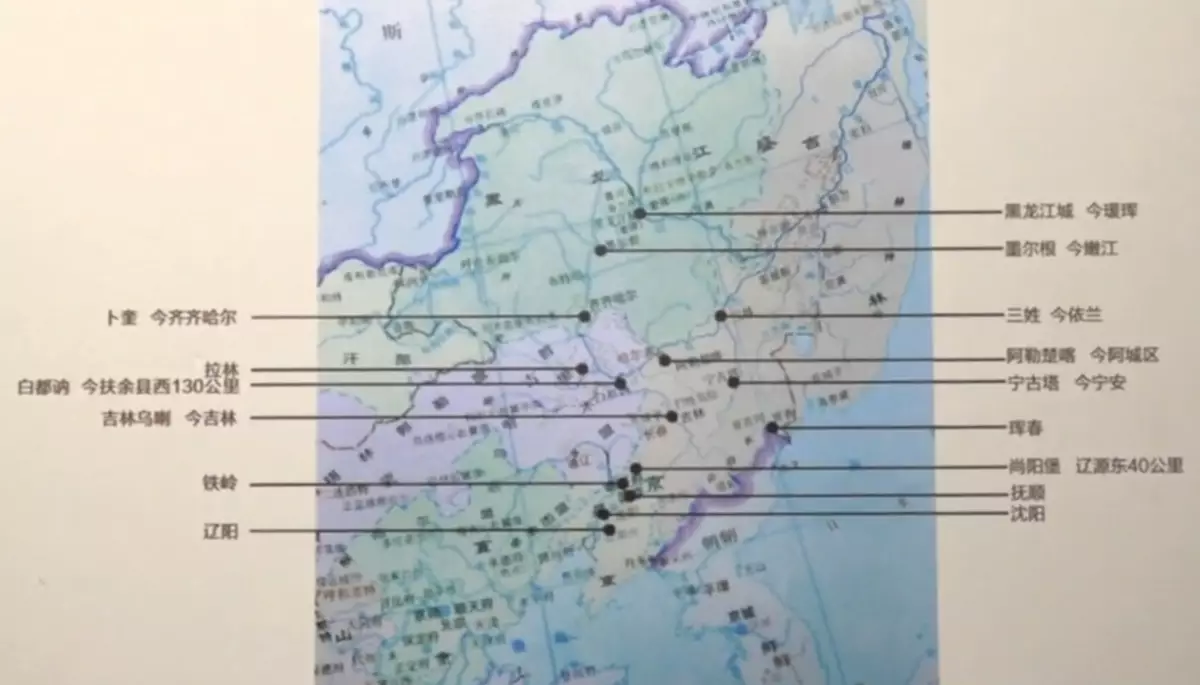

提起黑龍江,不少人會聯想到哈爾濱冰雕展等等。但現今大熱旅遊景點往往在古時屬犯人流放之地,如韓國有濟州島,在中國則有黑龍江。在清代,黑龍江的寧古塔、齊齊哈爾、墨爾根、三姓及卜魁等地,曾是清代著名的流放地。被流放者受盡磨難、苦苦掙扎,在有意無意間把中原先進的教育水準、農耕技術以及生活方式帶到東北苦寒之地,從而促進當地文化大力發展,在今天已被稱作「黑龍江流人文化」,更因為當地檔案館首次開設「流人文化」系列專題而開始被重新認識。

黑龍江省檔案館三級主任科員曹月 (網上圖片)

據黑龍江省檔案館三級主任科員曹月表示:「來到我們黑龍江地區的這些流人,大多數一些文化素養比較高,在此教化村民,傳播了一些先進的耕種和紡織技術,在此開辦學堂、私塾等。」

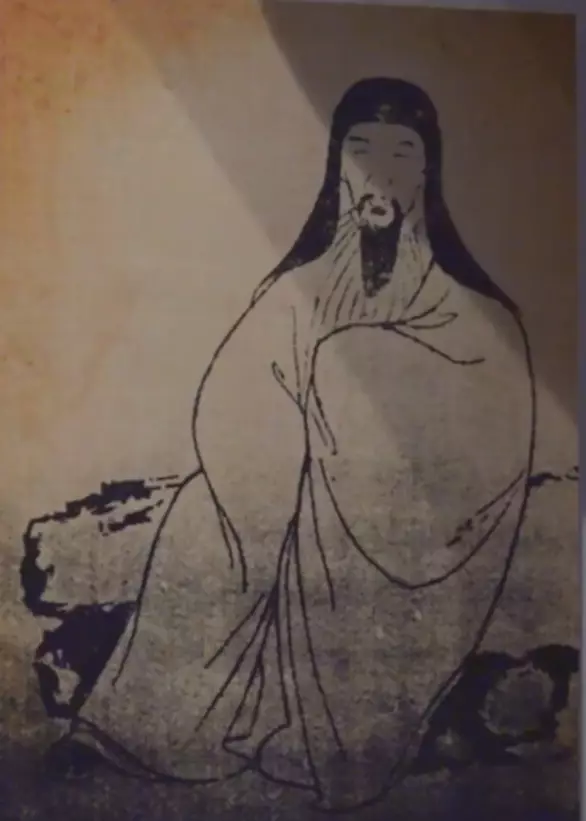

古代對讀書人尤其敬重,他們雖被流放到寧古塔,但當場地官吏及當地百姓還是十分敬重。流人在寧古塔,雖是刑餘之人,尚且自由,從大將軍到副都統、協領、佐領大都願交結為友好,而文人們還可經常相聚。比如明末清初詩人吳兆騫,以「丁酉科場案」流放寧古塔,便於當地開館授徒。後來,巴海將軍專門聘吳兆騫為書記兼家庭教師,教授他兩個兒子額生、尹生讀書。

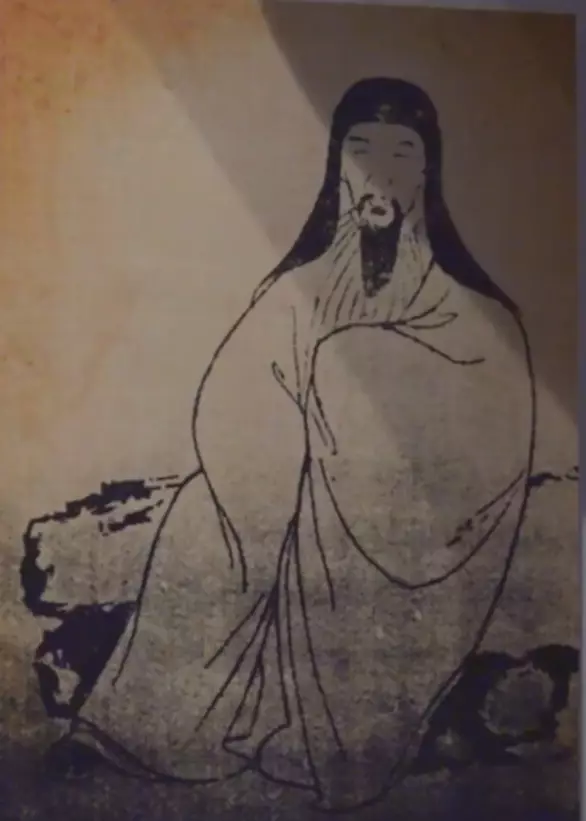

寧古塔 (網上圖片)

流人到了寧古塔,也帶來中原發達的商業文化,即「倡滿人耕而賈」,在這方面有名者如楊越。楊越在明末曾任京口(鎮江)副總兵,因順治年間的通海案,於康熙元年(1662年)十月被發放寧古塔地。他被描述為大個頭、大臉盤、大眼睛、大鬍子、大嗓門兒的人,任俠慷慨。他走街串户,與人們交談,提出見解,向滿人講述耕作技術,教人們經商。剛到寧古塔時沒米下鍋,他就在街頭擺上地攤,拿自己的物品與當地人換糧食。楊越的妻子范氏烹飪技術出色,夫妻二人開了一座糕餅鋪,還製作紹興風味小吃,每天食客盈門。楊越與吳兆騫是鄰居,兩人交往密切,「談心夜夜入三更」,和其他流人也是「雪窖聯吟,冰天共酌」。當有人求藝的時候,他毫無保留。他把從家鄉帶來的布帛、絲絮拿來與人交換,教當地人把人蔘、貂皮拿到市場上交易。

楊越畫像 (網上圖片)

寧古塔地盛產人蔘、貂皮,從北京、盛京(今瀋陽)等地來的商人多了起來,商業貿易活動繁榮起來,建立起了跨區域的貿易體系,並與圖們江對岸的朝鮮建立了貿易關係。《柳邊紀略》載:「寧古塔人每年一次,往高麗會寧府互市,亦以八月。然命下遣官監視,每年十一月方行。市會寧者,多以羊皮襖、布匹,往易牛、馬、紙、布、甕,而書特貴。康熙初,姚琢以《明季遺聞》易牛一頭。」商貿的繁榮,使寧古塔新城呈現出「商販大集,南產珍貨,十備六七,街市充溢,車轎照耀」的景象。為了開發交通,以利通商,發展經濟,薩布素親自丈量寧古塔至吉林的里程,建立驛站,便有了商賈絡繹不絕的景象。

東北流人主要分佈圖 (網上圖片)

吳兆騫在《歸來草堂尺牘》寫道:「寧古塔地方,鄉紳舉人俱照中國(內地)一樣優免。」為改變當地人「耕者絕少,彌望無廬舍」的狀況,積極傳播中原地區先進耕作技術,並教人們「破木為屋,覆以其皮(獸皮)」。在自己家中設立「讀書草堂」,把《五經》、《史記》、《漢書》、《李太白全集》作為教材,義務教書育人。巴海將軍請楊越到自己家中給兩個兒子講授漢學,受到啓發後,辦起了龍城書院,成為寧古塔第一所官學。

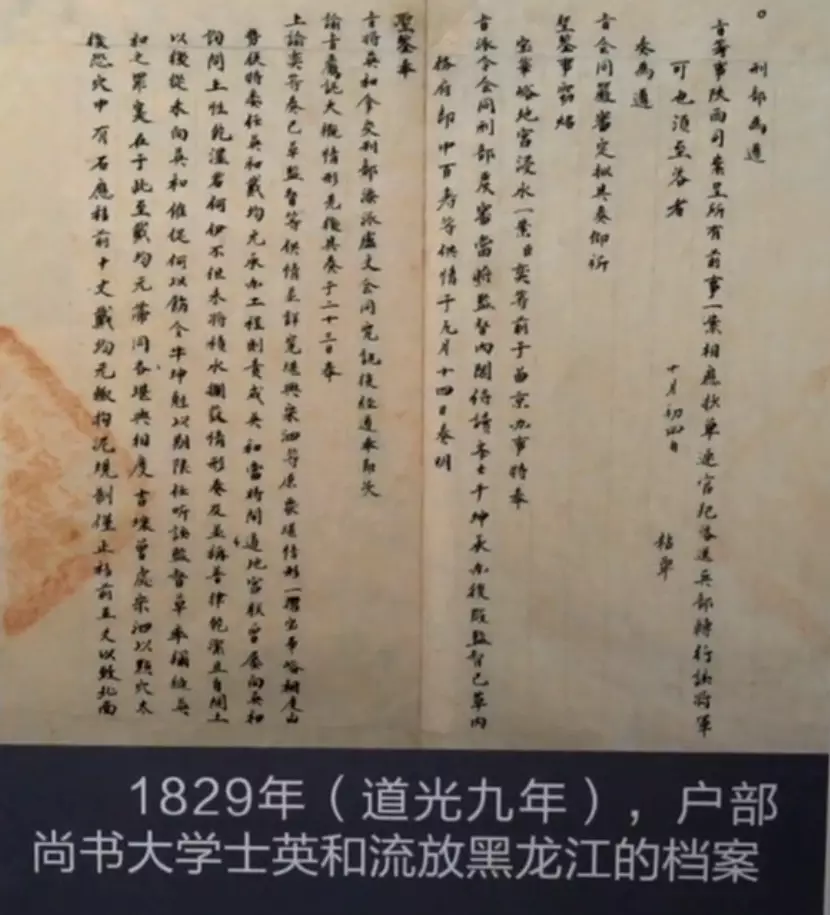

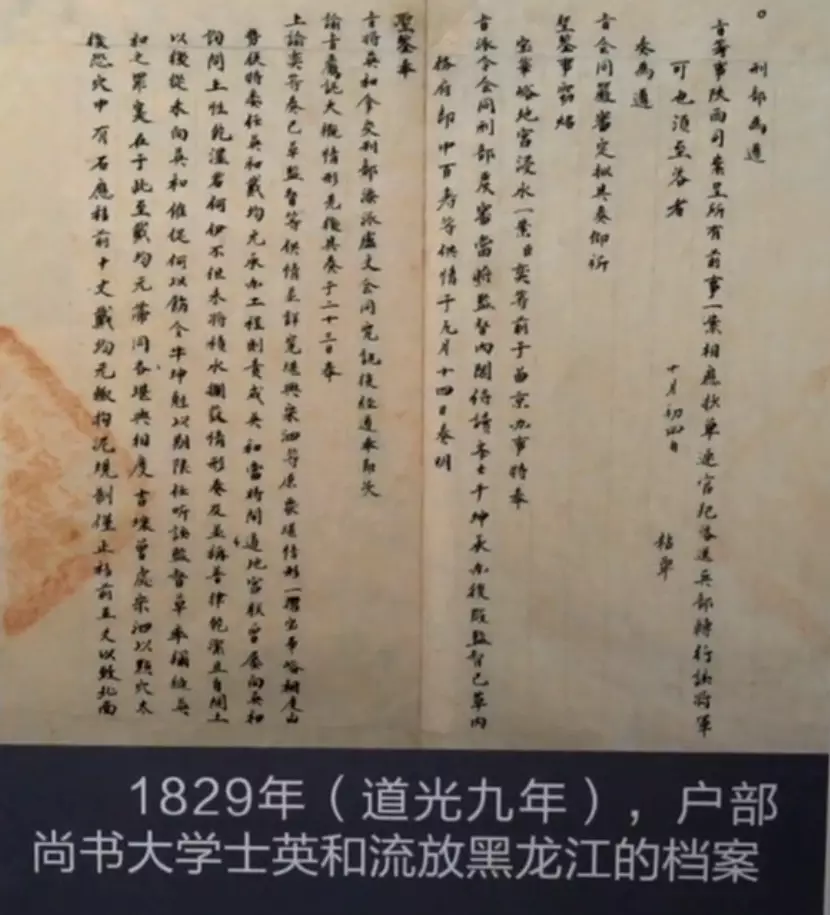

流人被流放黑龍江檔案 (網上圖片)

也可以說是因禍得福吧!流人在寧古塔不用當差,不納糧,生活困難時,還能得到救濟;流人們常常是官吏們的座上客,經常陪宴、陪飲,每當將軍、副都統有重要差事,如巡邊、作戰、進京朝見出行之前,吳兆騫都要做詩相贈。在《秋笳集》中有許多這樣的詩,《陪諸公飲巴大將軍宅》、《奉送大將軍安部海東》、《送阿佐領奉使黑斤》,描寫的大都是為官吏送行,也看出彼此間相交濃厚。在謫戍寧古塔的二十多年中,吳兆騫看到這裏物產富庶,有許多特產,多年之後,他都不能忘懷,如人蔘,飲人蔘水可以強體。各種動植物都常常出現在吳兆騫的筆下。

寧古塔 (網上圖片)

在《寧古塔紀略》中有這樣一段,吳兆騫南歸之後,病重之時,仍想用他在寧古塔所居的寒舍外採的蘑菇來熬湯喝。同時,他也看到當地滿族人有着十分純樸的民風民俗。關治平在文章裏寫道:「苦寒絕地的山山水水和風土民情,都收入到詩人的筆下,讀他的《秋笳集》,你會感到那漫天白雪中的金戈鐵馬,大河日落的壯麗圖景,仰望萬古悲涼中的豪邁,審視一枝一葉的情結。」

清代文人遭流放黑龍江原是個人的悲劇,但歷史有趣的地方,在於結局往往出人意表。流人在黑龍江地過上新的生活,並把先進的中原文化帶到黑龍江苦寒之地,大力促進當地經濟文化發展。