新疆棉花抵制與反抵制風波越演越烈,事件風眼「良好棉花協會」(Better Cotton Initiative ) 的中國分部,强調未發現新疆有强逼勞動情況,那協會的瑞士總部憑什麽事實與根據,不向新疆棉花發出認證?決定又是如何作出?

為了找出真相,本網特約記者當地時間星期五早上,到其瑞士日內瓦的總部直擊採訪,卻發現內裡的職員非常龜縮,不敢應門,也不肯回應記者的提問。

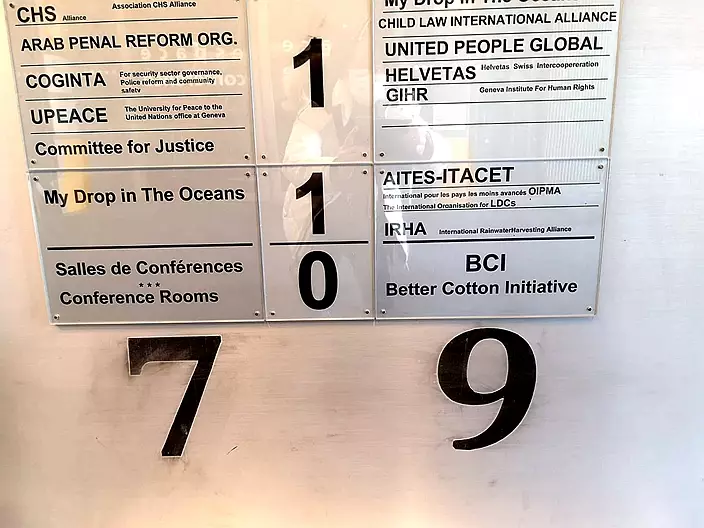

「良好棉花協會」會址是在日內瓦近郊的國際環保大廈。

「良好棉花協會」會址是在日內瓦近郊Chatelaine的國際環保大廈(International Environment House),右隣是新加坡大使館,左隣是國際環保組織。大廈內有不同的非政府組織,門口高位有攝錄機對準訪客,要進門,須依照所探訪的機構來按門鈴,待其開門。

本網記者按了幾次BCI 的門鈴,都没有人回應,無法進入。由於協會的辦公室是在地下,記者唯有先在大廈外巡一轉,透過玻璃窗找點頭緒; 而從窗外看,整排約十個辦公室皆不見人踪,心想難道真是疫情關係,人人在家工作?此時,才注意到一位新華社記者也來到採訪攝錄。

門旁掛上 BCI 的門牌。

趁著有訪客進出,終於入到大廈內。大堂分兩翼,中間是個小小的休息間。右翼的兩扇門,旁邊都掛上 BNI 的門牌。記者再按門鈴,仍然無人應門。怎辦?靈機一觸,穿過休息間到另外一邊,看看辦公室是否有人?終於看到,是有職員在辦公的,只是有意不應門而已。

BCI 的大門。

「澎澎澎」的敲窗,一位面帶微笑的女職員終來到窗前,隔著玻璃與記者交談。記者道明來意,要找負責人採訪新疆棉花問題。但她耍太極,一問九不答,交談了幾分鐘,已經籍口有要事要辦,回到她的座位。不要說採訪,就連協會的聯絡電話號碼、電郵地址等等,這位女士都拒絕提供。

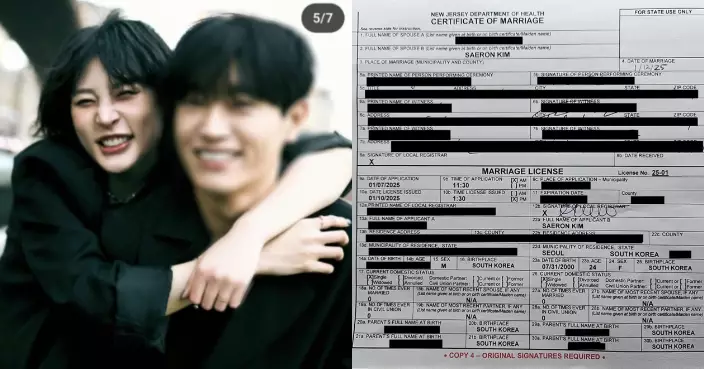

BCI女職員(左)終來到窗前,隔著玻璃與記者(右)談話。

記者當然不會這樣放過她,隔幾分鐘又去敲窗一次,敲了又敲,敲了又敲,該女職員應該請示了了上級,終於又來到窗邊,而這一回,她手上拿著一張紙,寫上協會的網址,叫記者透過官方網址來聯絡,但結果對問題仍然是不答,沒有透明度。

避得一時,避不過永遠。BCI「良好棉花協會」捲入新疆棉花之戰,紿終要向公眾交待其決策過程。在日內瓦,協會只是一個規模不大的非政府組織,但其影響力巨大,因為外界接受它對良好棉花的界定權力,影響遍及棉花生產商、供應商、製造商、消費者。

BCI的眾多「金主」之一則是美國國際開發署(USAID)。在USAID的官網上,可以查看到BCI的工作報告。

再看,BCI這個非政府組織有內在利益衝突,因為其數千會員中,原來包括全球大量的棉花生產商及製造商,是「自己界定自己是否良好棉花」。看來,外界追擊它的好戲,還在後頭。

Ariel

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **