精 · 選 · 新 · 聞

美國多州惡劣天氣持續引發洪水 最少16人因天氣相關原因死亡

IShowSpeed香港船上與內地女生深情對話 感動網友引熱議

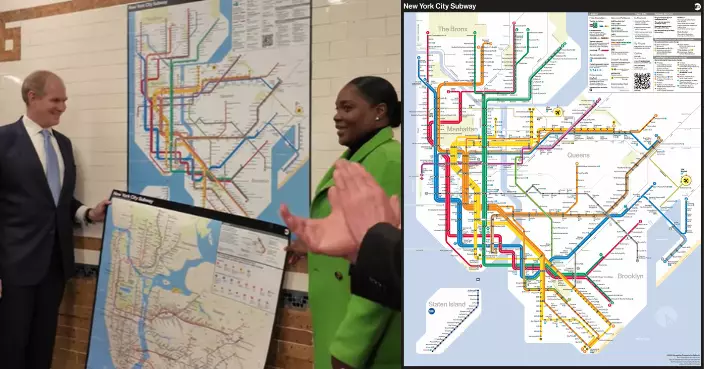

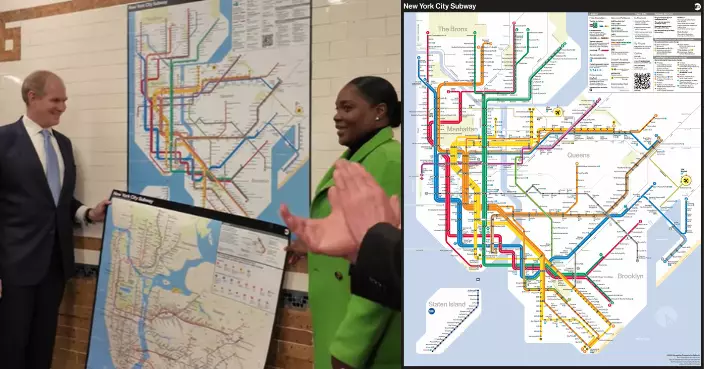

紐約地鐵路線圖46年來首度更新 突出無障礙設施

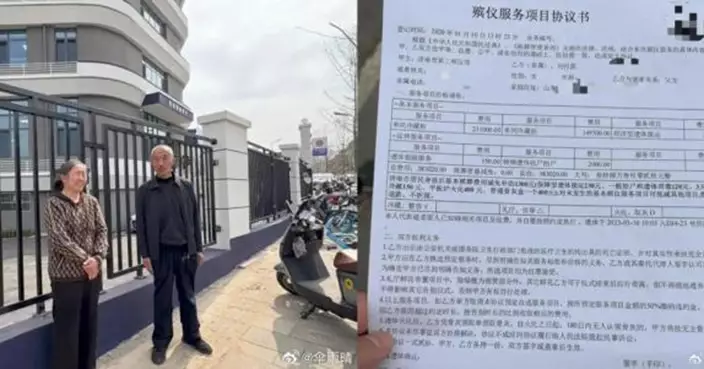

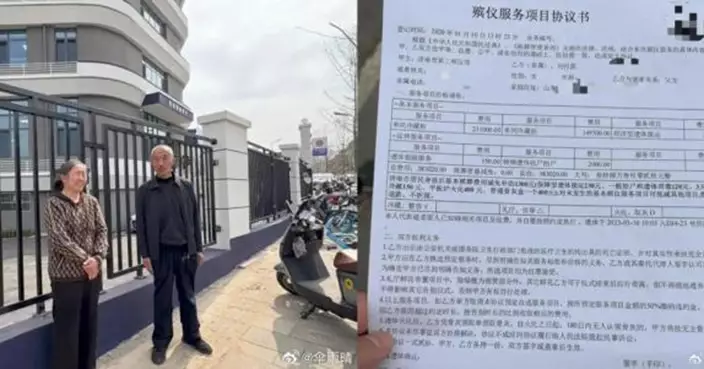

內地女遇害5年無法安葬!家屬遭索40萬遺體保存費 誰該為制度缺失買單?

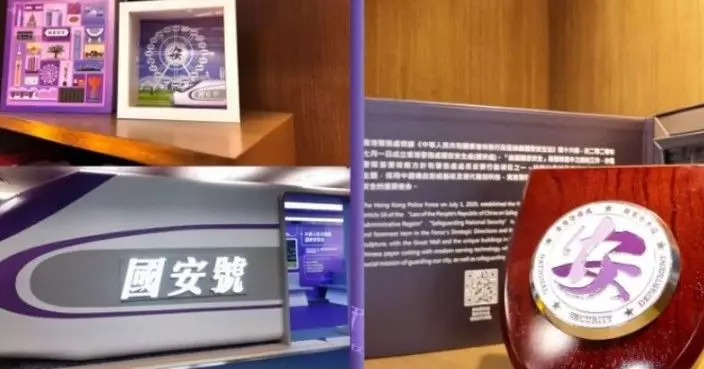

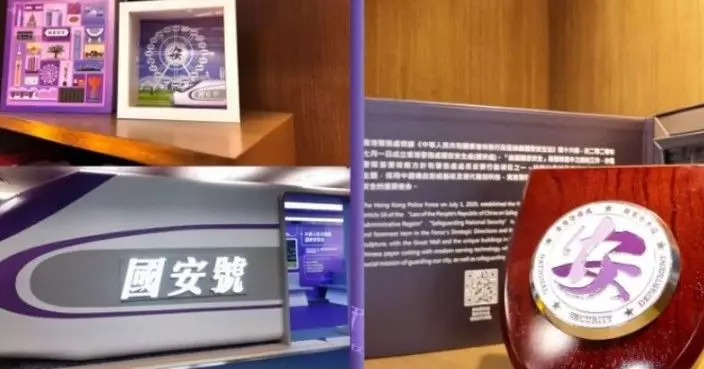

紀律部隊及輔助隊伍一連9日介紹國安物品 警務處「國安號」首日登場

鍾麗玲稱私隱公署有權介入AI事故 惟非「老虎」「下下要咬人」

澳洲百年最熱警報!12個月均溫狂飆1.61°C 科學家:化石燃料是元兇

大快活驚現「死亡筆記」Coser 向顧客遞出神秘紙條身份成謎 集團揭真相

Video Player is loading.

「浪漫勇士」杜拜一級賽馬鼻之差僅敗 中東之旅一冠兩亞創香港馬壇歷史

收集元素走火入魔!澳科學迷網購「鈽」惹禍 最高或判監10年

美國多州惡劣天氣持續引發洪水 最少16人因天氣相關原因死亡

IShowSpeed香港船上與內地女生深情對話 感動網友引熱議

紐約地鐵路線圖46年來首度更新 突出無障礙設施

Video Player is loading.

內地女遇害5年無法安葬!家屬遭索40萬遺體保存費 誰該為制度缺失買單?

紀律部隊及輔助隊伍一連9日介紹國安物品 警務處「國安號」首日登場

鍾麗玲稱私隱公署有權介入AI事故 惟非「老虎」「下下要咬人」

Video Player is loading.

旅發局:今年56個大型會展活動來港 料26萬人次參與帶動商機

私隱專員:制定使用人工智能指引 冀助企業釋放AI最大威力

投資推廣署助理署長出訪中東 推廣本港商機

以巴衝突 | 以色列人質家屬集會呼籲結束衝突 巴勒斯坦有示威譴責以軍襲擊醫護

美軍被指空襲也門城市薩達釀2死

東京八王子旅遊巴意外47人受傷 入境處接獲一宗港人求助

BP大平台

郭晶晶清明親子行山 罕露兩千金真容 語言天賦驚艷網友

- 四月壽星女沈卓盈開船P賀壽 黃芳雯徐菁遙為好姊妹慶生笑聲滿載

- Kim Turnbull牽出兄弟嫌隙 Brooklyn與Romeo Beckham為女友鬧翻

- 謝霆鋒公布神秘盲盒內容 睇唔到演唱會都有機會睇綵排+合照

- 廣邀好友舉行派對公布BB性別 王君馨:好開心身邊有一班咁有愛嘅好朋友陪我行呢條路

- 與圈外太太結婚8周年一家三口美滿幸福 林子善示愛放閃:望你滿意八年前我對你嘅承諾

- 黃美棋同老公旅行 賀結婚一周年

- 王嘉爾跨界成Air Max Night上海站創意策展人 Jackson:真正的潮流永遠誕生於打破常規的時刻

- 薛家燕神秘送上雙封大利是 坤哥驚喜大叫:我一定會好好收藏

- 無綫小花李芷晴突Po婚紗照 惹結婚疑雲

分 · 類 · 精 · 選

Video Player is loading.

郭晶晶清明親子行山 罕露兩千金真容 語言天賦驚艷網友

四月壽星女沈卓盈開船P賀壽 黃芳雯徐菁遙為好姊妹慶生笑聲滿載

Video Player is loading.

路考訓練疑太緊張 浙江5旬女學神竟開車直衝撞牆 網民驚:別給她過!

Video Player is loading.

為參加美人魚比賽訓練 內地女遭鯊魚咬手致10級傷殘怒告海洋館

Kim Turnbull牽出兄弟嫌隙 Brooklyn與Romeo Beckham為女友鬧翻

35年前花230萬買「終身免費搭機通行證」 美7旬翁遊歷全球稱「最棒投資」

Video Player is loading.

謝霆鋒公布神秘盲盒內容 睇唔到演唱會都有機會睇綵排+合照

流浪貓每日現身家門口撒嬌討摸 加女不敵可愛攻勢收養榮升「貓奴」

葉柏強指疫後兒童性侵個案增加 部分涉互聯網

Video Player is loading.

回家目睹路邊車輛著火 陝西男外套包手拉滾燙車門救出昏迷女司機

疑誤會排水管會「製雨」 惡霸犬冒雨叼回家阻落雨笑翻飼主

廣邀好友舉行派對公布BB性別 王君馨:好開心身邊有一班咁有愛嘅好朋友陪我行呢條路

以巴衝突 | 聯合國:加沙百萬兒童一個多月無法獲得援助物資

中國逾3億人患睡眠障礙 專家教7方法解決睡眠問題

英法領袖對美國關稅影響表示擔憂 內塔尼亞胡將赴美與特朗普討論關稅等議題

英超阿士東維拉2:1挫諾定咸森林

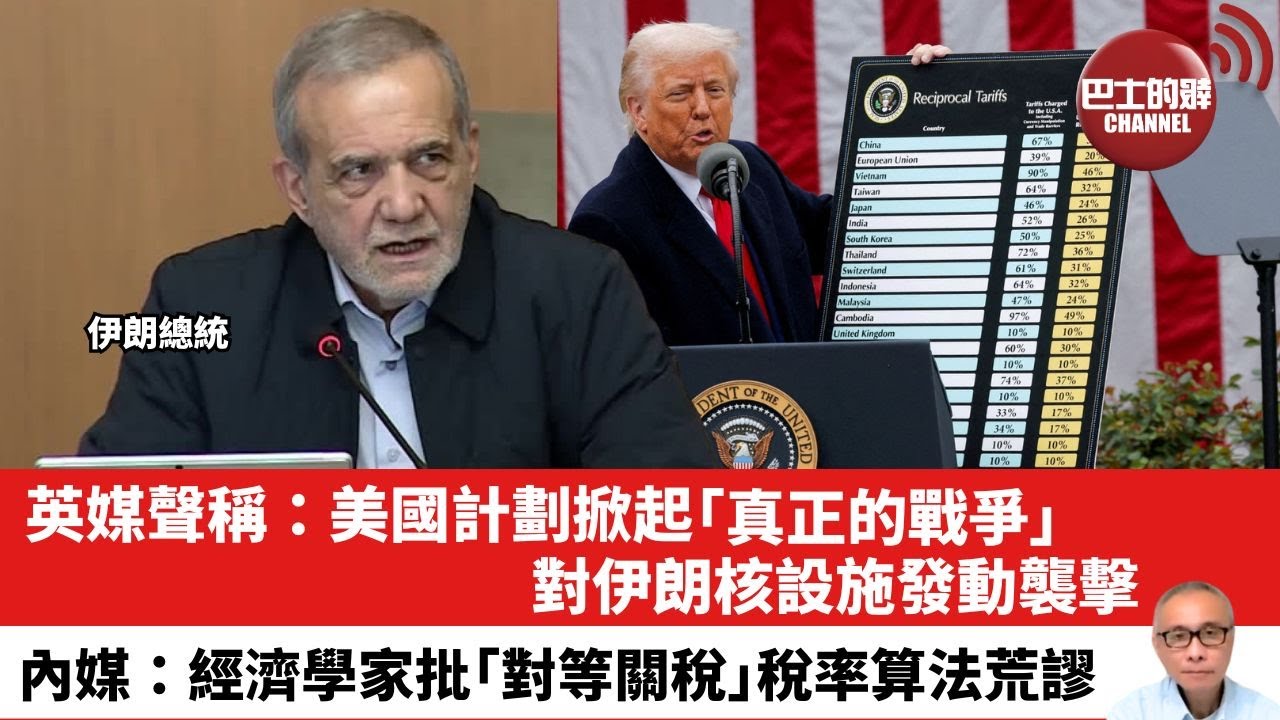

伊朗總統佩澤希齊揚:願意與美國進行平等對話

巴黎聖日耳門提早奪得法甲聯賽冠軍

Video Player is loading.

緬甸大地震 | 死亡人數增3471人 中國政府第三批救災援助物資抵達

俄羅斯稱烏軍過去24小時14次襲擊俄方能源基礎設施

英超阿仙奴被愛華頓逼和1:1

提高兩國戰略協作水平 中柬兩軍啟動「金龍-2025」聯合演習

與圈外太太結婚8周年一家三口美滿幸福 林子善示愛放閃:望你滿意八年前我對你嘅承諾

UTS網球賽香港站10月啟德體藝館揭戰幔 首度在亞洲舉行

「金融發展新機遇 科技賦能新進路」講座香港新聞博覽館舉行 陳茂波主講

黃美棋同老公旅行 賀結婚一周年

房屋局聯同差餉物業估價署 到多區宣傳分間單位租務管制工作

特朗普﹕對等關稅下中國受到打擊遠比美國大

王嘉爾跨界成Air Max Night上海站創意策展人 Jackson:真正的潮流永遠誕生於打破常規的時刻

熊貓姊弟玩到攰 「家姐」躺平片刻即起身食竹 「細佬」寧做「鬆弛熊」

NJ成員父母們疑似出現分歧 親自撰文澄清堅定立場

兩旅巴日本八王子市隧道口追撞 47人受傷據報包括香港人

薛家燕神秘送上雙封大利是 坤哥驚喜大叫:我一定會好好收藏

郵輪旅遊風險增!「瑪麗皇后2號」諾如病毒爆發 逾240人上吐下瀉

新華社發布《中國政府關於反對美國濫施關稅的立場》 稱將採取堅決措施維護自身主權安全

憂對等關稅政策令物價升高 美國人搶購糧食和電子產品等

無綫小花李芷晴突Po婚紗照 惹結婚疑雲

勝利傳出有意在海外復出 罕有透過韓媒發聲澄清

泰國將倒塌大樓鋼筋樣本送檢 中使館:支持查處反對詆毀抹黑中企

旅行「三急」搵唔到廁所點解決? 調查:4成英美民眾竟用這一招應急

陳茂波:北都發展非房地產開發 應視為產業導向投資回報期較長

清明一連三日為五位末期病患者搞生前告別式 旨呈舉辦殯儀生死音樂會:大家最緊要愛惜自己

AI浪潮衝擊印度經濟!報告:5億青年就業機會恐被「AI紅利」取代

受對等關稅衝擊 任天堂叫停美國預購Switch2

緬甸大地震 | 入境處支援特區救援隊適應當地酷熱環境 協調張羅防蚊用品等物資

香港流行文化節開幕節目「光影共鳴 X《豪門夜宴》」許廷鏗演繹多首喜劇電影歌曲

印度民居冷氣久未開竟成「蛇窩」 捕蛇專家到場拆機捉近10條

蔡若蓮:支持香港發展成國際創科中心 配合國家實施科教興國戰略

中國援助升級改造 柬埔寨雲壤海軍基地正式啟用

獨臂修女醫療奇蹟獲教宗認證 將成委內瑞拉首位女聖人

欲火難耐?美國情侶逾百年歷史墓地公然「激戰」 當場被捕

文憑試英文科聆聽及綜合能力開考 考評局﹕各試場運作暢順

楊卓娜玩夾多士乘「肌」喪摸孔德賢心口 劉穎鏇郭柏妍嗲求張振朗丁子朗幫拖食辣辣泡芙

全麻做牙科手術 美9歲女童術後突猝死 醫生被起底黑歷史曝光

陳茂波:美加徵關稅易引發市場情緒反應 政府有監察機制識別化解

運輸署料陸路入境旅客將較多 籲市民預留充裕時間

《協商的技術》 收視急升 少時俞利驚喜客串百億女總裁

睡夢中遭毒蜘蛛咬傷四肢腫脹 英男接受植皮手術險遭截肢

《人民日報》發文指美「對等關稅」將反噬美經濟 破壞多邊貿易體制

AI新功能變詐騙工具?ChatGPT秒造「超逼真收據」專家警告:驗證機制恐失效

首屆「Bling Bling Ocean香港海洋節」揭幕 4月起一連7個月掀保育海洋熱潮

美副國務卿與巴拿馬外長通話 討論長和巴拿馬運河港口審計問題

西沙GO PARK本月推出「異寵GO遊學園」 6大新奇體驗寓教於樂探索異寵新世界

靚媽曾淑雅肥肚不肥身街頭留倩影 Jumbo倒數3個月後「卸貨」:繼續我的媽媽生活

Video Player is loading.

河南醉漢無法駕車竟用繩拖私家車回家 網友:酒後拉車同樣違法!

日航客機機組人員廁所發現「煙蒂」報警調查 全機旅客被禁下機20分鐘

降落太平洋 SpaceX完成人類首次圍繞地球兩極飛行任務

比去年多賺2.5倍!大馬女攤主齋戒月狂賺百萬 豪送黃金答謝員工

稱正在維修 南韓總統辦公室網站暫停運作

登機証印「SSSS」神秘代碼 男子被迫接受額外安檢 3類乘客最易被抽中

黃心穎飛往瑞士旅行晒泳裝照 大讚大自然美景:我最期待的一站!

Video Player is loading.

擅闖羅布泊無人區 北京男遭警員制止後協助拍「普法短片」警示危險

惠利出道15年首次舉行巡迴粉絲見面會 7.19來港見粉絲

國家統計局:今年首兩月中國消費市場運行平穩向好

全球狂玩「AI吉卜力」 宮崎駿長子發聲:父親無可取代

「40億千金」蔡頌思嫁日籍金融才俊榮升人妻 Jocelyn不停換嫁衣:聽講我係史上最貪心嘅新娘

女乘客疑不滿座位「開艙門觸警報」引恐慌 捷星航空客機起飛2小時後急折返

旺角失蹤86歲婦尖沙咀梳士巴利道被尋回

啟德社區隔離設施改青年驛站 最遲10月投入營運 租約5年自負盈虧

本港工商界代表:業界對美國大幅加徵關稅感無奈 籲勿自亂陣腳

耳朵劇痛躺下休息陷昏迷 英國男送醫揭患1傳染病搶救3小時不治

用港幣5毫當100日圓玩扭蛋 日本商店發文警世並怒批:將報警處理!

水務署:仍在檢討水費調整 當局冀收回成本用者自付同時顧及民生經濟

虎鯨生存拉警報!研究:殘留40年「有毒化學物」恐讓海洋霸主走向滅亡